Suivi, les trois questions préalables

Tout suivi suppose que les informations récoltées soient suffisamment pertinentes pour permettre de comprendre le fonctionnement du système écologique et d’en éclairer la gestion. En pratique, cette maxime nécessite d’adopter, préalablement à toute action, un petit nombre de principes.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Ne cédons pas à l’effet de mode

Pour la faune comme pour la flore, les professionnels de la nature reçoivent des invitations de plus en plus nombreuses à participer à des opérations de suivis d’espèces. Effet de mode ou réelle prise de conscience de la puissance de ces dispositifs en matière de conservation ? Je ne parle pas ici des suivis d’individus, ou de protocoles appliqués par des chercheurs avec un objectif très ciblé et pour un temps limité. Je veux parler de ceux visant les populations d’une espèce et qui mobilisent parfois un grand nombre d’observateurs à intervalle régulier. Ces suivis ne sont pas nouveaux.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Protocole mal calé, le petit coup de pouce des biostatisticiens

La pie-grièche écorcheur est une espèce d’intérêt communautaire (1). Pour en estimer l’abondance dans la zone de protection spéciale Forêt, bocage, étangs de Thiérache, une étude est entreprise en 2009. Or, une fois le protocole monté et le travail de collecte effectué, le Parc naturel régional de l’Avesnois (opérateur) s’aperçoit de son inadéquation. Les résultats ne peuvent pas être interprétés.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Combien ça coûte ?

Que faut-il intégrer dans le coût d’un suivi ? La première variable à prendre en compte est l’effort d’échantillonnage qui comprend le nombre de sites à inventorier, leur répartition spatiale, le nombre et la fréquence des visites envisagées ainsi que les mesures prévues (nature et nombre de taxons, variables environnementales).

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Donnez toutes les chances de réussite à votre suivi

Réserves naturelles de France a l’expérience ! Depuis plus de vingt ans, l’association développe des protocoles standardisés de suivi d’espèces et d’habitats. Des protocoles souvent élaborés en partenariat avec des organismes scientifiques et qui correspondent à des besoins identifiés dans les plans de gestion. Tout pourrait donc être pour le mieux mais la réalité montre que certains suivis tombent en dormance après quelques années. Ce constat met en cause l’animation, la centralisation et le traitement des données.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

C’est possible : suivre une population sans pouvoir identifier les individus

Déclin, augmentation, stabilité… Les suivis démographiques ont vocation à identifier les dynamiques des populations, les causes de changements observés et les processus sous-jacents. Chez les plantes par exemple, ces études impliquent de repérer des individus et d’observer leurs transitions entre différents stades de vie : de graines à plantules jusqu’à l’état reproducteur.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Le projet de loi Grenelle 2 vise l’outre-mer

Présenté comme « la boîte à outils juridique » du Grenelle de l’environnement, le projet de loi dit Grenelle 2 1 est un texte d’application et de territorialisation de la loi Grenelle 1 du 3 août 2009. L’article 56 de cette loi est dédié à l’outre-mer. Il concerne notamment la sauvegarde de la biodiversité et des ressources naturelles.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

En Polynésie, l’analyse écorégionale marine vient de s’achever

Mise en place dans le but d’identifier les réseaux de sites d’aires marines protégés d’intérêt prioritaire, l’analyse éco-régionale (AER) se concentre sur les grands objectifs de conservation : hot-spots de biodiversité, échantillons représentatifs des écosystèmes, processus écologiques… Elle cherche également à identifier les activités liées à la mer, porteuses de développement économique durable, afin de développer des orientations stratégiques à moyen et long termes pour leur conservation et leur gestion.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Les erreurs ? On va les payer très cher

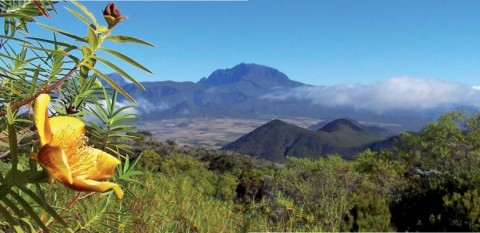

Vu de métropole, on parle de l’outre-mer comme d’un ailleurs pluriel et si l’on s’accorde sur une différence, on ne sait trop laquelle. On sait juste que là-bas, les enjeux de biodiversité sont « énooormes » avec plusieurs o pour bien souligner la difficulté et l’urgence à agir. Mais comment qualifier et comprendre la spécificité d’un travail de gestion outre-mer ? Ancien directeur scientifique du Centre botanique national des îles françaises de l’océan indien, Vincent Boullet a travaillé sept ans à la Réunion.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Prendre en compte l’histoire et l’organisation sociale

En cette fin d’année 2007 sur l’atoll d’Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie, le projet d’inscription des récifs sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco ne cesse d’alimenter les conversations des 2 500 habitants de l’île. En réunion dans la case de la chefferie, le « vieux » Joseph prend la parole : « C’est les vieux d’avant qui ont mis les choses comme ça ! Y faut qu’on range sans déranger… Derrière le caillou aux mulets, y a des gens, mais moi, je peux pas parler parce que c’est à eux ça ! »

Espaces naturels n°31 - juillet 2010