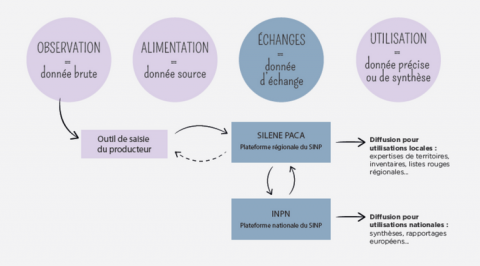

Une plateforme régionale : comment ça marche ?

Outil à la fois au service de la connaissance et de la conservation, Silene PACA a vite révélé son large potentiel. Dans une région à la biodiversité exceptionnelle, soumise à une très forte pression d’aménagement, les besoins et usages en sont multiples. Silene facilite un premier niveau d'expertise directe, qui permet, par exemple, d’alerter sur la présence d'espèce protégée ou d’obtenir des données pour l’application des politiques publiques.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Partager, concilier, motiver

BDN est conçue pour les non spécialistes autant que pour les plus experts des membres des six réseaux naturalistes de l’ONF. Le défi a été de mettre à disposition une solution à géométrie variable qui doit satisfaire des types d’utilisateurs variés. La technologie est assez ancienne mais elle supporte bien l'accroissement important du nombre de données stockées ainsi que la multiplication des besoins en protocoles. Les formulaires de saisie sont paramétrables, permettant de répondre à de nouveaux besoins.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

La mise à disposition, une obligation pour les services publics

En 2015-2016, les lois Valter puis Lemaire ont révolutionné les obligations des services publics en matière d’accès et de réutilisation des données publiques.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Donner ses données

Présence et effectif d'une espèce animale ou végétale dans un espace, date de passage d'un oiseau en migration sur un territoire, période de fauche d'une prairie, niveaux d'un plan d'eau en fonction de la période de l'année... La connaissance et le suivi des milieux naturels mobilisent depuis fort longtemps une galaxie d'informations très diverses et importantes en quantité, produites par une communauté étendue qui va du naturaliste amateur jusqu'au scientifique.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Iris, un chien au flair précieux

Jusqu'à il y a peu, Iris était encore unique dans son genre dans toute l'Europe. Celle qui arpente, aux côtés de Jérôme Sentilles de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), les pentes des montagnes pyrénéennes le nez au vent, est une chienne de race berger belge malinois. Mais Iris n'est pas un chien pisteur tel qu'on a l'habitude d'en connaître chez les chasseurs par exemple. Lorsqu'elle trouve ce qu'elle cherche, elle se couche et aboie en direction de « l’objet » recherché, sans agressivité. Elle joue plus qu'elle ne traque.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Les végétaux ont du génie

La réalisation d’ouvrages de génie végétal pour lutter contre l’érosion en rivière suppose de croiser des disciplines relevant de l’écologie végétale, de la pédologie1, mais aussi de domaines relatifs au fonctionnement du cours d’eau comme l’hydrologie ou l’hydrogéomorphologie. Des compétences techniques propres à l’ingénierie pour le dimensionnement des ouvrages et la mise en œuvre du chantier sont aussi nécessaires.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

Passez à la communication interactive

Les décisions concernant l’utilisation des terres et des ressources naturelles sont, de plus en plus souvent, prises dans un processus de consultation et de négociation dans lequel figurent des acteurs aux intérêts divergents. Savoir communiquer, dans le cadre d’une approche participative visant à définir des objectifs en commun, est alors devenu essentiel ; une situation conflictuelle peut, en effet, entraver la mise en œuvre d’une politique de protection de la nature.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

Regarde où tu vas…

Complexe mais moins compliquée qu’il n’y paraît, la mise en place d’un système d’information géographique (SIG) suppose de suivre une démarche rigoureuse pour se poser les bonnes questions. Avant la mise en œuvre, le calendrier distingue deux phases : les études et l’acquisition. À chacune ses embûches et ses solutions…

Espaces naturels n°26 - avril 2009

La pollution vitesse lumière

Comment freiner l’emploi de globes lumineux, système inefficace et source de fortes nuisances ? Le Parc naturel régional du Luberon, qui veut lutter contre la pollution lumineuse, propose aux communes d’intégrer dans leurs documents d’urbanisme « la nécessité d’éclairer du haut vers le bas et d’utiliser des dispositifs permettant de faire converger les faisceaux lumineux uniquement vers le sol ».

Fait rare, élus et habitants semblent aujourd’hui convaincus de ces dispositions. Ce ne fut pas toujours le cas…

Espaces naturels n°26 - avril 2009

Les corridors du Grésivaudan

Aujourd’hui, sur 70 km de vallée alpine de part et d’autre de Grenoble, il ne reste plus que six corridors bio-logiques pour permettre à la faune de rejoindre les massifs de part et d’autre de la rivière Isère.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

« Plus on sait, plus on sait qu’on ne sait pas »

La Réserve naturelle de Camargue1, la plus ancienne de France (créée en 1926), n’a connu que deux conservateurs dans son histoire : Gabriel Tallon, de 1926 à 1966, et Éric Coulet, en place depuis 1973.

Éric est né en Arles. Formé par la science, doctorat d’écologie appliquée en poche, il dit avoir tout appris « sur le tas » concernant la nature et l’écologie camarguaise.

Sa motivation ? Au début, faire quelque chose pour « son pays qui foutait le camp »…

Espaces naturels n°26 - avril 2009

La fin des Diren Une révolution culturelle

Ministère des contraires, synthèse des contraires, comme se plaît à le dire le ministre d’État Jean-Louis Borloo. Le ministère de l’Écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a voulu, dès sa création, disposer de directions régionales unifiées. Elles permettront de mettre en œuvre la cohérence de ce ministère, unique en Europe. Neuf Dreal 1 sont ainsi en voie de création, treize sont en cours de préfiguration.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

Énaction

Le concept d’énaction nous permet de découvrir ce qui constitue « la motivation à agir » d’un individu. En effet, l’énaction défend l’idée que la cognition (le processus de l’intelligence) est d’abord incarnée, c’est-à-dire qu’elle prend en compte le fait que chaque individu évolue dans son propre milieu, avec ses propres règles, dans son propre monde.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

Les enjeux nationaux de l’action locale

Nombre de gestionnaires utilisent des systèmes d’information géographique (SIG) au service de leurs missions. Comment pourrait-il en être autrement ? Aujourd’hui, du reste, ces SIG évoluent vers des services d’information du territoire (SIT) où les données numériques sont collectées, recoupées, diffusées, afin de constituer des aides à la décision. Les pages qui suivent en illustrent les déclinaisons, les limites et les utilisations.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

Indispensable outil d’aide à la décision

La mise en place d’un système d’information géographique (SIG) vise des objectifs de court et long terme. À court terme, le SIG répond aux besoins opérationnels et quotidiens (cartographie thématique, gestion technique ou analyse) ; à long terme, il vise la création de bases de données fiables et pointues. Donnons ici quelques repères sur le rôle de la géomatique dans les espaces naturels.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

La bonne carte

Qu’est-ce qu’une bonne carte ? Hormis la part d’esthétique et donc de subjectivité, sa lisibilité repose sur quelques règles :

• Simplifier. Modéliser le réel en le simplifiant selon la problématique : une carte sur la protection des espaces naturels d’un département ne devra pas fournir tous les axes routiers du département. Seuls quelques axes principaux seront représentés pour que l’utilisateur se repère dans son territoire.

• Donner des repères. La carte doit comprendre : un titre, une légende, l’orientation, l’échelle et les sources des données.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

L’informatique se fait nomade

Depuis sa création en 1973, le Parc national des Écrins a réalisé de nombreux inventaires afin d’identifier les espèces présentes sur son territoire. Mais ces inventaires ont du mal à s’adapter aux problématiques de suivi des protocoles naturalistes. Pour un scientifique en effet, un inventaire flore répété cinq années au même endroit sert généralement de suivi. Alors que pour un ordinateur, il faut trouver un élément reliant ces cinq lignes de données qui, sinon, n’ont aucun lien entre elles.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

Quelle base de données choisir ?

Manque d’outils performants ou défaut de coordination entre scientifiques et informaticiens ? Les aires protégées disposent d’une quantité impressionnante de données, papier ou informatisées, difficiles à traiter, à partager, à réutiliser en raison d’une organisation généralement confuse.

Espaces naturels n°26 - avril 2009

Géomaticien. Pas magicien.

Question : que peut-on attendre des géomaticiens, ces professionnels dont les compétences se situent au carrefour de la géographie et l’informatique ?

Réponse : fournir des outils d’aide à la gestion et la protection des espaces naturels et, pour cela, constituer des bases de données organisant les informations relatives au parcellaire foncier, à l’occupation du sol, au réseau hydrographique, aux inventaires écologiques, aux activités socio-économiques… généralement complétées d’images aériennes et de fonds topographiques. Mais plus concrètement ?

Espaces naturels n°26 - avril 2009

Vers une sanction éducative

Pour recouvrer les points de son permis de conduire, il est fréquent de recourir à un stage de sensibilisation et de remise à niveau de ses connaissances. Le caractère didactique de cette démarche a inspiré une transposition aux infractions commises en matière de police de l’environnement.

Espaces naturels n°26 - avril 2009