« La neutralité n’existe pas »

Le Conseil consultatif de l’environnement et du cadre de vie… c’est une instance originale…

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Les collectivités médiatrices

L’organisation des sports de nature se trouve à l’interface des préoccupations environnementales, économiques, éducatives, sociales comme d’aménagement du territoire. Cependant, cette interface n’est pas toujours pacifique. Leur pratique concurrence parfois d’autres usages (chasse, pêche ou autres sports de nature notamment) ou engendre la modification de l’affectation des lieux (agriculture, préservation environnementale, etc.) en leur apportant parfois une nouvelle valeur socio-économique.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Les gens changent

Que se passe-t-il lorsqu’un groupe est en situation de concertation ? Il faut comprendre la dynamique de la situation d’interaction sociale générée par la concertation et identifier ce qui en contraint ou facilite le développement. La confrontation des points de vue entre une diversité d’acteurs amène ceux-ci à transformer leur manière de « penser » « leur » réalité (en l’occurrence, la relation entre leurs activités et le fonctionnement de l’écosystème sur lequel elles se développent). Cette transformation est une condition nécessaire aux changements de pratiques et de comportements.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Concertation

Tant que les politiques publiques de protection des milieux naturels se limitaient à quelques sites prestigieux, l’État pouvait s’appuyer sur la réglementation, sur l’interdiction ; et mobiliser les moyens nécessaires au respect de ses décisions. Mais la pression sur les milieux s’est fortement accrue et les initiatives de protection se sont multipliées en conséquence, tout particulièrement avec Natura 2000. De nos jours, elles couvrent une part importante du territoire.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Le jeu en vaut-il la chandelle ?

Thème de réflexion, « la concertation » traverse les courants de gestion de l’environnement depuis la fin des années 1970. Cette préoccupation s’inscrit d’ailleurs dans un mouvement plus large de critique et de réforme de l’action publique qui reste d’actualité. Il s’agit, en substance, de passer d’une action administrative sectorielle dont la rationalité est limitée, à une action collective fondée sur le partenariat et la recherche de l’accord. En France, comme au niveau international, ce modèle est devenu largement dominant depuis les années 1990.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Discussions dans les vallées

L’Ursus arctos est en danger. La population d’ours des Pyrénées n’est pas viable à long terme. Aussi, en 2005, le gouvernement annonce-t-il le lâcher de cinq ours, pour le printemps/été 2006. Dans la perspective de ce renforcement de population, une large concertation avec les acteurs pyrénéens sur les modalités de sa mise en œuvre est engagée.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Les préalables à la concertation

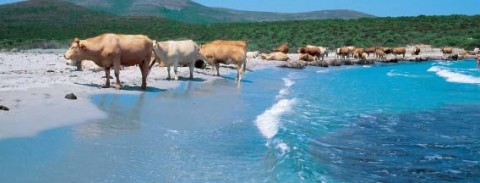

Dans les espaces ruraux, les conflits d'usage s’expliquent d'abord par la dynamique propre à ces territoires. Ainsi, aux côtés du rôle plus classique de production, d’autres fonctions s’affirment. Ce sont des fonctions de résidence (liée au redressement démographique), de récréation, de préservation de l’environnement des espaces ruraux… Elles entraînent une confrontation entre des acteurs dont les intérêts et les représentations divergent.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Ensuite vient la charte vade-mecum des conduites à tenir

Critères écologiques du milieu d’accueil

Le domaine vital du bouquetin se caractérise par son étendue. Il faut analyser une surface minimale de 20 km de rayon autour du point de lâcher. Les lignes de crêtes rocheuses constituent des voies de déplacement qu’il faut inventorier pour définir les scénarios de colonisation à moyen et long terme. Par ailleurs, le bouquetin a besoin de trois quartiers saisonniers de qualité écologique différente : quartier d’hiver, de printemps et d’été. Ils nécessitent des itinéraires fixes de migration qui doivent être inclus dans l’espace considéré.

Espaces naturels n°10 - avril 2005

Deux expos pour une appropriation collective

En 1982, aux portes de Bâle, la Petite Camargue alsacienne et la Réserve naturelle du même nom voient le jour. Elles bordent la pisciculture impériale de Huningue, bâtie en 1852 suite à la découverte, par le professeur Coste, de la technique artificielle de reproduction des salmonidés. En période de reproduction, chaque saumon pêché dans le Rhin devait être expurgé des œufs et de la laitance afin de le reproduire. Cependant, malgré les efforts déployés, le sauvetage du saumon échouera : on avait pensé aux conséquences, mais pas aux causes de sa disparition !

Espaces naturels n°10 - avril 2005

Une réintroduction est un commencement qui bouleverse

Les récits de (ré) introductions sont généralement plein d’épisodes imprévus, heureux ou malheureux, parfois franchement rocambolesques. Cependant, ce ne sont pas tant les difficultés rencontrées ni les échecs essuyés qui dominent les récits, que l’enthousiasme et l’exaltation qui marquent une naissance. Dans toute (ré) introduction, quelque chose qui n’existait pas se met à exister ; c’est un commencement, une aventure ; au sens étymologique de ce qui est à venir. Le lâcher est un moment inaugural, un point de départ.

Espaces naturels n°10 - avril 2005