Comment les élus voient-ils les communes littorales de demain ?

Espaces naturels n°51 - juillet 2015

Béatrice Le Moël, Université Paul Valéry, Montpellier 3

chercheure en psychologie sociale de l’environnement

L’humain a besoin de se forger une image du monde, pour rendre familier ce qui ne l’est pas au départ. Des savoirs dits pratiques sont ainsi élaborés, expliquant le décalage entre ce que croit l’individu et le discours scientifique. Et ce postulat est d’autant plus signifiant que c’est précisément ce savoir « naïf » qui guide majoritairement nos conduites…

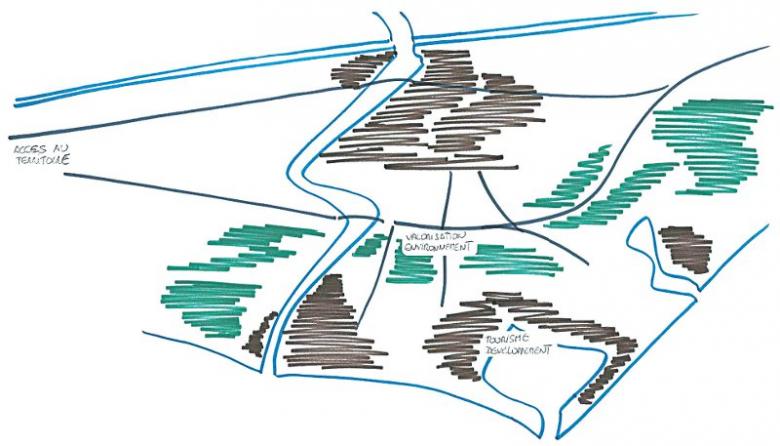

Carte graphique réalisée par un élu communal du Languedoc

SE TOURNER VERS LA PSYCHOLOGIE SOCIALE POUR ENGAGER DES DYNAMIQUES TERRITORIALES

Gagner du temps, de l’argent, en identifiant en amont les freins et les leviers à la bonne conduite d’un projet avec une méthodologie efficiente et donc la mobilisation du plaisir à entreprendre, garantira la réussite.

De ce fait, les acteurs sociaux qui souhaitent aujourd’hui impulser le changement se tournent vers la psychologie sociale.

En s’appuyant sur la théorie des représentations sociales, il est question de saisir les contenus d’« opinions », et de décrire et d’expliquer les liens entre représentations et conduites.

LA PLACE DE LA MER DANS L’ESPACE LITTORAL

Les pouvoirs publics imaginent aujourd’hui des dispositifs permettant d’identifier le nouveau « domaine public littoral » à partir des zones qui seront progressivement submergées. Ainsi la submersion marine constitue un objet social émergent au coeur des pratiques sociales et des communications impliquant des enjeux sociaux, économiques et politiques. Pour les élus des communes littorales, qui participent à l’élaboration des dispositifs de protection, cette problématique s’accompagne d’une nouvelle difficulté, celle d’envisager le milieu marin comme partie intégrée du territoire communal. Or, par sa topologie, il est un objet physique non terrestre sans délimitation, dont on ne peut directement percevoir qu’une surface.

C’est en outre un objet porteur d’enjeux juridiques, économiques et environnementaux qui concerne divers groupes sociaux (habitants, touristes, plaisanciers, pêcheurs, élus, État).

Pour les élus de communes littorales, la plupart des caractères du milieu marin - non familiarité de l’objet, non-propriété de l’espace, complexité et enjeux sociaux qu’il génère désormais - fait de lui de toute évidence un objet de représentation, étroitement lié à celui de la submersion.

ACCUEILLIR, RÉSISTER OU SE FIGER ?

Après une première étude scientifique (2013) portant sur la représentation qu’ont les élus de leur territoire communal et précisément de sa partie marine, il est question dans cette 2e étude (2014), d’une part de mettre en lumière la représentation émergente qu’ont des élus (de communes et d’agglomération du littoral méditerranéen français) au sujet de la problématique de submersion marine, et d’autre part d’identifier des indicateurs d’acceptabilité de ce phénomène. Lors des entretiens individuels, les élus ont eu à nommer et évaluer numériquement trois modalités liées à un scénario de submersion sur leur territoire, avec l’appui de leur propre dessin de la commune : les impacts, les préconisations et enfin les besoins.

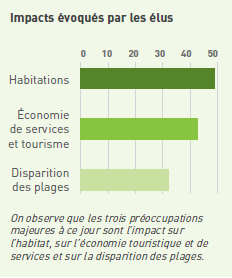

Les résultats obtenus pour les impacts montrent que les élus ont exprimé en moyenne 3 impacts possibles sur leur territoire en cas de submersion auxquels ils ont attribué une valence (valeur d’importance) en moyenne négative (m=-2.87), sur une échelle allant de -5 à +5. Cette valeur décrit bien la situation : la submersion est vécue comme un sujet difficile à mettre en mots et anxiogène. Une nuance statistique est apparue sur cette valeur d’impacts : les élus d’agglomération sont en effet « moins négatifs » et plus enclin à l’innovation que les élus de communes. On peut expliquer ce résultat par le fait que le territoire d’agglomération plus vaste permet de prendre du recul et d’envisager des solutions sur une échelle plus grande, et de fait avec des moyens d’une autre envergure. En extrapolant, on peut considérer que les élus communaux sont directement affectés par la remise en cause de l’identité même de leur territoire, sujet éminemment fragilisant et complexe. On observe que les trois préoccupations majeures à ce jour sont l’impact sur l’habitat, sur l’économie touristique et de services et sur la disparition des plages. À noter l’écart avec les autres impacts… (cf figure).

Les résultats concernant les préconisations en cas de submersion ont été regroupées en 4 catégories *. Elles varient de 1 à 2 par élu. On constate une proportion encore égale entre la préconisation de déplacements de biens et/ou personnes (34 %), et celle de construction d’ouvrages lourds de défense (33 %), malgré les incitations de l’État à des méthodes douces. Puis 22 % d’élus préconisent le « ne rien faire/laisser-faire ».

Plusieurs remarques sont apparues également concernant les études (11%) : les élus relatent la grande difficulté dans certaines circonstances à prendre les décisions qui s’imposent face à cette montée des eaux. Les études dans un certain nombre de cas ont donc constitué une perte d’argent importante et de temps, pour en définitive n’apporter aucun élément à la prise de décision de l’élu. Certains ont donc dénoncé une forme de lobbying et de mainmise de certains bureaux d’études et autre cabinet d’urbanisme sur les décisions, essentiellement orientés sur de la construction d’ouvrages ou sur des études à répétition dont les résultats avaient une durée et une pertinence limitées...

Enfin les résultats sur les besoins exprimés en cas de submersion se définissent en 7 catégories et sont évoqués par les élus selon le classement suivant : « réflexion transversale/méthodologie de recul » (26 %), « études d’impacts » (25 %), « finances » (20 %), « État » (18 %), « ouvrages de protection » (9 %), et enfin au même niveau le besoin en « secours/évacuation » et « ne rien faire »(2 %). Pour aller plus loin, une analyse statistique a révélé que les élus qui ont suggéré la préconisation de « déplacement des biens et personnes » ont également demandé un besoin de « méthodologie pour le recul et une réflexion transversale ». Les élus dont la préconisation est « travaux lourds » évoquent un besoin de « secours-aide », un besoin de « finances » et un non-besoin de « méthodologie et réflexion transversale ». Ceux dont la préconisation est de « Ne rien faire » associent un besoin de « non-action ».

COMMUNIQUER LOCALEMENT LES FAITS

Après quoi, nous avons posé la question suivante aux élus : « la commune doit-elle communiquer auprès des administrés au sujet de la problématique de montée des eaux selon vous ? » 57 % d’élus pensent qu’il faut communiquer. Ce qui revient à dire que pratiquement 1 élu sur 2 ne souhaite pas communiquer sur cette problématique auprès de sa population. Certains invoquant le fait que les chiffres scientifiques en matière de montée des eaux ne sont pas encore suffisamment précis. Mais ce chiffre existera-t-il un jour ?... Les élus s’avèrent en difficulté devant l’ampleur de la tâche et le peu de réel accompagnement en matière de direction politique et idéologique. Décrire la réalité de façon pragmatique est loin d’être simple dans nos cultures. La situation est figée et les esprits aussi. Les résultats le montrent : l’innovation, l’élan vers de nouvelles dynamiques, la créativité des territoires littoraux ne sont nullement évoqués.

L’ATTACHEMENT AU TERRITOIRE : UN CRITÈRE D’ACCEPTABILITÉ SOCIALE DE LA SUBMERSION

Ces premiers résultats ont décrit en partie des éléments de la représentation de la submersion marine. Nous allons expliquer à présent comment s’opèrent ces différences de positionnement entre élus sur une même problématique. Lors de l’entretien, nous avons observé quelle était, non pas la couleur politique de l’élu, peu pertinente au vu de la taille des communes, mais sa priorité politique. Pour ce faire, quatre axes lui ont été proposées résultant d’un travail exploratoire préalable : les besoins des administrés, les orientations sociétales, les ressources naturelles du territoire et les activités économiques. L’élu devait numéroter et articuler ces 4 axes selon sa propre logique et conviction politique. Voici le classement général : en priorité 1 les administrés, en 2 les activités économiques, en 3 les ressources naturelles du territoire et enfin les orientations sociétales. Nous avons ensuite observé uniquement les choix n°1 effectués par les élus et les avons corrélés avec les réponses produites en matière de submersion.

Un résultat dont nous avions fait l’hypothèse est donc apparu de façon unique. Près de 22 % des élus interrogés ont choisi en première priorité la ressource naturelle du territoire, soit près d’1 élu sur 4 ce qui à nos yeux est relativement surprenant. Mais ce qu’il l’est encore davantage c’est que ces 22 % d’élus qui priorisent la ressource naturelle en 1, choisissent de façon significative une préconisation « de déplacement des biens et des personnes » en cas de submersion. En psychologie sociale, cette corrélation entre une représentation stabilisée (la politique communale) et une représentation émergente (la submersion marine) se nomme une relation d’emboîtement, dans un champ représentationnel précis. Cette relation d'emboîtement implique que les préconisations et les besoins évoqués au sujet de la submersion marine ne dépendent pas simplement de l'objet social luimême (la submersion) mais d’objets « antérieurs » dont il dépend (la politique, le rapport au territoire, les valeurs et donc l’idéologie, etc.). La relation d'emboîtement permet la structuration et l'autonomisation progressive d'une nouvelle représentation à partir de représentations préexistantes.

POUR AVANCER

POUR AVANCER

Ces résultats nous conduisent à conclure que l’ancrage politique « ressources naturelles » prédispose à l’acceptabilité sociale de la submersion, étant entendu que le fait d’envisager un déplacement des biens et des personnes signifie plus globalement une acceptation de la situation. Parmi les 4 ancrages politiques proposés c’est le seul qui fait ressortir une posture décisionnelle forte et précise par rapport à la problématique de submersion. Nous confirmons à travers ce résultat une autre hypothèse : celle du lien entre la représentation et la prise de décision. L’identification de cette relation d’emboîtement et d’acceptabilité devrait renforcer l’intérêt par les décideurs de mobiliser des études sur l’analyse des représentations sociales. Car elles permettent soit de localiser précisément les maillons décisionnels et donc les groupes d’individus où peuvent être portées certaines propositions, soit d’identifier la manière d’ajuster les argumentaires de projets. Dans le cadre de perspectives de recherche dans cette voie, l’idéologie semble une piste intéressante ; elle a la fonction de servir de référentiel pour toute expérience du monde, et elle assure la cohérence du lien entre représentation et attitude. Si aujourd’hui le lien entre représentations et attitudes ne fait plus de doute, celui entre idéologie et représentations n’est pour l’instant que peu formalisé scientifiquement.

Cette étude constitue une matière de réflexion pour les acteurs locaux environnementaux afin d’anticiper et d’élaborer des arguments positifs et novateurs. Entre autres sur les modifications de paysage et d’aménagement du territoire à venir. Avec l’idée que la submersion, certes aujourd’hui assimilée à une perte, peut aussi, selon d’autres vues d’esprit à stimuler, constituer une forme de gain dans un contexte durable. Une occasion unique pour revaloriser et réhabiliter une véritable identité littorale et marine des communes locales. Il s’agira également de questionner la notion de ressources naturelles * dans les politiques publiques, une des clés de l’acceptabilité sociale de certaines problématiques territoriales émergentes.

(*) l’étude a pu mesurer que le terme de « ressource naturelle » du territoire est associé spontanément au tourisme, à l’économie et non aux écosystèmes et aux patrimoines du lieu.