« Pour découvrir un pays, pour se fondre dans la nature, rien ne vaut la marche à pied ! »

« Rien ne vaut la marche à pied ! », c'est ce que m'a dit Jean-Pierre Feuvrier, qui nous a quittés le 6 août dernier, quand je cherchais une phrase pour introduire un fi lm sur le massif des Bauges. Les valeurs que portait Jean-Pierre et qu’il a su infiniment transmettre sont finalement toutes là : celles et ceux qui ont été son compagnon de route à un moment donné ou à un autre ont pu constater son inextinguible amour de la nature.

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Pêcheurs et cétacés : rude compétition dans les mers australes

Dans les tempêtes des 40es rugissants et 50es hurlants1, une rivalité féroce oppose pêcheurs austraux et mammifères marins, abondants dans ces eaux subantarctiques. Ces derniers viennent profiter d’une nourriture facilement accessible lorsqu'elle est prise aux hameçons des lignes des pêcheurs. Ce phénomène d’interaction des mammifères marins avec les opérations de pêche, de retrait et de consommation de poisson directement sur les hameçons est appelé déprédation.

DES RÉPERCUSSIONS

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Le pari des territoires

Cent trente États, dont la France, ont adopté le rapport de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). La synthèse pour les décideurs de ce rapport fait un constat fort et clair : les pressions qui s’exercent sur les écosystèmes sont plus fortes que jamais, cela doit conduire à des changements majeurs de nos modes de vie. Les assises nationales de la biodiversité 2019 ont rappelé ces grands enjeux dans le message depuis Massy1.

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Les peuples autochtones garants de la préservation de la nature

Le projet de mine d'or industrielle ou « projet Montagne d'or », abandonné en mai dernier, a fait parler de lui ces derniers mois dans les médias. Quelle analyse faites-vous de la mobilisation de la population ?

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Une agence coeur de réseaux

Ça y est, l’Agence française pour la biodiversité (AFB) est créée. La création par la loi de reconquête de la biodiversité de cet établissement public témoigne de la prise de conscience grandissante de la société vis-à-vis des enjeux biodiversité. Grandissante mais pas encore à hauteur de la réalité de ces enjeux. La biodiversité, c’est en effet bien plus que la somme des différentes espèces de faune et de flore.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Pollution lumineuse et biodiversité : un enjeu pour l’ensemble du territoire

L’impact de la pollution lumineuse a été mis en évidence dans les années 1960 par des astronomes gênés dans leurs observations du ciel par l’éclairage artificiel. Il faudra attendre près de vingt ans pour que les impacts de la pollution lumineuse sur la biodiversité soient documentés et près de vingt ans supplémentaires pour qu’il commence à être pris en compte. En 2004, le phénomène est défini : « lumière artificielle qui altère le cycle naturel jour/ nuit (nycthéméral) et qui, en conséquence, peut affecter les organismes vivants et leurs écosystèmes. »1

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Les régions à la tête d'un nouvel organisme en faveur de la biodiversité

Quel rôle jouent aujourd'hui les régions dans le champ des politiques publiques en faveur de la biodiversité, et quelle légitimité cela leur confère-t-il pour le portage des futures ARB ?

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Mobiliser l'économie

L'économie occupe une place importante dans la justification, la formulation et la contestation des politiques de conservation depuis plusieurs décennies. Elle est particulièrement présente dans les réorientations récentes de l'action publique en matière de biodiversité. Elle est ainsi invoquée dans le diagnostic porté sur les problèmes, la définition de priorités d'action et le choix des moyens mis en œuvre pour y faire face.

Espaces naturels n°55 - juillet 2016

Pour une protection désintéressée

Qu'avez-vous pensé des échanges autour de la loi Biodiversité ?

Espaces naturels n°55 - juillet 2016

Une stratégie scientifique pour le réseau des parcs nationaux

L'action d'un gestionnaire d'espace naturel doit s'appuyer sur la connaissance scientifique. Dans l'objectif d'optimiser celle disponible sur leur territoire, une majorité de parcs nationaux s'est dotée, ces dernières années, d'un document d'orientation visant à améliorer la cohérence et la lisibilité de leur établissement en matière scientifique : la stratégie scientifique. Chaque parc national s'y fixe des objectifs et fait des choix pour les atteindre.

Espaces naturels n°55 - juillet 2016

Un prix pour la nature ?

Personne n’a jamais contesté les services sociaux et culturels rendus par la nature. Pour autant, vouloir calculer l’équivalent monétaire de ses services est sujet à polémiques au sein de l’orthodoxie naturaliste.

Considérer la nature sous un angle économique est pourtant un risque à prendre et même une opportunité à saisir.

Espaces naturels n°25 - janvier 2009

Un compteur averti en vaut deux

Pour mettre en place leurs stratégies conservatoires et en évaluer les effets, les gestionnaires ont besoin d’obtenir des informations régulières sur la dynamique des populations des espèces animales présentes sur leur site. Pour cela, ils utilisent diverses méthodes de dénombrement. Certaines reposent sur de l’échantillonnage, d’autres consistent à faire des recensements exhaustifs. Cependant, même si l’usage veut que l’on emploie le mot exhaustif, le chiffre réel d’individus ne pourra jamais être obtenu car il ne s’agit que d’estimations, soumises à des marges d’erreur.

Espaces naturels n°25 - janvier 2009

Entre la faune sauvage, domestique et l’Homme, les maladies se propagent

Jusqu’ici, les espèces sauvages étaient considérées comme victimes de maladies propagées par les animaux domestiques. Cela pouvait conduire (et contribue encore) à mettre en péril certaines espèces : la maladie de Carré et la parvovirose entretenues par le chien frappent durement les lycaons, les loups d’Abyssinie ; la paratuberculose bovine et le piétin du mouton ont menacé le bouquetin des Alpes...

Espaces naturels n°9 - janvier 2005

Biodiversité Réveillez-vous !

A Johannesburg, le 2 septembre 2002, se tenait le Sommet mondial du développement durable. Le président de la République déclarait que la France devait prendre des initiatives pour stimuler la recherche scientifique et technologique au service du développement durable.

La conférence internationale « Biodiversité : science et gouvernance » qui se tiendra à Paris du 24 au 28 janvier 2005 est une expression concrète de cette volonté.

Espaces naturels n°9 - janvier 2005

Edito

Pour les professionnels de la nature et pour le ministère de l'Écologie et du développement durable, qui en a soutenu le projet, la publication du premier numéro de cette revue est un acte d'espoir. Son ambition est grande : dans un monde en mouvement, témoigner de l'action de tous ceux qui concourent à la préservation et à la gestion des espaces naturels. Afin de multiplier les échanges, d’évaluer les expériences, de partager les connaissances et les "bonnes pratiques" au sein de ces métiers nouveaux.

Espaces naturels n°1 - janvier 2003

« L’environnement, c’est une façon d’appréhender l’avenir »

L’IFORE est en activité depuis janvier 2002. 118 stages ont été organisés, 1200 stagiaires ont été accueillis en formation continue, qu’est-ce que cela vous inspire ?

Je dirais que L’IFORE répond à un besoin.

Espaces naturels n°1 - janvier 2003

Les invertébrés exigent des corridors écologiques

Voyez ces haies, ces champs, ces routes et entendez aussitôt le grouillement des invertébrés qu’ils abritent. Ceux qui lancent cet appel pourraient être les écologues du paysage : des scientifiques sans doute sensibles à l’harmonie des formes et des couleurs, mais qui préfèrent une analyse objective. Ils cherchent à connaître les chemins qu’emprunte la vie et à comprendre les mécanismes qui régissent les relations de dépendance entre les espèces et les espaces.

Espaces naturels n°1 - janvier 2003

Un plan national au secours des chauves-souris

Les chauves-souris montrent une grande diversité de régimes alimentaires, indique l’Universalis. Mais, ce que ne signale pas la grande encyclopédie, c’est que les connaissances sur les chiroptères ont encore des contours diffus. Jusqu’à récemment, il n’existait pas d’ouvrage synthétique faisant l’état de l’érudition et de ses lacunes en la matière. En l’absence de référent, il était alors très difficile de faire des choix d’actions pertinentes au secours des chiroptères.

Espaces naturels n°1 - janvier 2003

Petit rhinolophe un choix d'urgence !

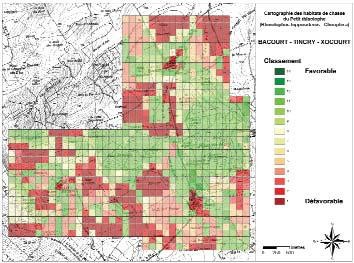

Pour réaliser la cartographie des habitats de chasse du petit rhinolophe, les membres du groupe chiroptères de la SFEPM ont travaillé sur 57 sites représentant 85 colonies de mise bas. Sur chacun des sites, une analyse des structures paysagères a été réalisée dans un rayon de 2 km autour de chaque gîte (distance correspondant aux déplacements moyens). À l’aide de photos aériennes, le Centre inter-universitaire de ressources informatiques de Lorraine et son SIG a réalisé la cartographie de chaque site.

Espaces naturels n°1 - janvier 2003