Rangers du monde : une même famille, des formations variées

Ce qui frappe, quand on interroge les rangers de différents pays sur leur formation, c’est la disparité. C’est en tout cas ce qu’ont pu constater les membres de Gardes nature de France, l’association française affiliée à la fédération internationale des gardes.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Pouvoir comparer des états de conservation

Mettre en oeuvre une démarche d’évaluation de l’état de conservation des habitats est requis dans une diversité de contextes, que ce soit pour répondre à la demande européenne ou dans le cadre des plans de gestion des espaces qui y sont soumis. Dans le cadre de la directive Habitat, les critères d’évaluation font référence à l’aire de répartition naturelle, aux évolutions de la surface de l’habitat, à l’état de conservation des espèces caractéristiques (structure et fonctionnement) et aux pressions.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Outrages, menaces, violences : savoir réagir

La très grande majorité des affaires d’atteintes à agents commissionnés est constituée d’outrages, c’est-à-dire d’insultes, de provocations et de menaces. « Les agents reçoivent l’agressivité adressée au parc, voire à l’État. Ce sont en effet souvent les seuls représentants de la sphère publique présents sur les zones reculées », témoigne Caroline Merle du Parc national du Mercantour. Constat partagé aussi par l’ONCFS : dans certains territoires où le contexte local est tendu, les agents vont servir d’exutoire.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Comment utiliser la télédétection ?

En Rhône-Alpes, la stratégie de préservation des pelouses sèches prévoit l’inventaire de ces milieux. Ils sont généralement réalisés par photo-interprétation puis par vérification sur le terrain.En sud Ardèche, où ces milieux ouverts et secs sont très répandus, la réalisation d’un inventaire par télédétection a été expérimentée en 2013, dans le cadre d’une collaboration entre le Cermosem (Université Joseph Fourier) et le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes. Cette démarche était ambitieuse car ces milieux sont très hétérogènes en termes de physionomie de végétation.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Expérimenter un lien à la nature surprenant et original

Tout d’abord éducateur à l’environnement « classique », j’ai arpenté la nature pour faire découvrir les oiseaux, les insectes, les plantes et toute cette diversité qui nous entoure. Plutôt naturaliste, je m’attachais à faire connaître le nom de chaque chose que nous croisions au fil de notre chemin. J’étais persuadé qu’en transmettant des connaissances sur la nature, les personnes que j’accompagnais deviendraient plus respectueuses de leur environnement. Cela paraissait fonctionner, mais surtout avec les personnes déjà sensibilisées.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Aux origines : une vision anthropocentrique de la nature

On a affirmé qu’est née au XIXe siècle une forme de sacralisation de la nature, conduisant à sa protection avec pour conséquence l’exclusion de l’homme des territoires protégés, une logique qui serait propre à la culture occidentale. Pourtant, l’examen des textes, des mouvements, comme des mesures législatives de protection de la nature corrobore difficilement cette théorie : durant tout le XIXe siècle, le poids des raisons utilitaristes est immense et répond toujours à une logique anthropocentrique.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Un développement durable qui vient des communautés locales

La RMBMU a joué son rôle d’accompagnement de la communauté dans le développement d’une vision intégrant le développement durable et responsable. Elle a pour cela organisé en 2009 un forum de mobilisation afin de rassembler les acteurs du développement local et régional autour des enjeux socio-économiques et environnementaux.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Panier de biens

Qui donc peut accepter – et pourquoi – de payer près de 20 e le litre d’huile d’olive AOC de Nyons, quand une huile d’olive standard de qualité comparable se vend quatre fois moins cher ?

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Rendre les terres à la mer

Dans la nuit du 27 décembre 1999, une tempête exceptionnelle s’abat sur les côtes atlantiques de la France. Dans l’estuaire de Gironde, les digues d’un polder agricole de 190 hectares cèdent, les eaux envahissent les terres. Des terrains agricoles poldérisés, où était pratiquée une agriculture intensive, ne sont plus protégés des variations de niveau de la Gironde et deviennent difficilement exploitables.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Restaurer les dunes digues

En février 2010, la tempête Xynthia, par la conjonction d’un phénomène météorologique violent et d’un niveau de la mer très élevé, a provoqué la submersion du littoral du sud de la Vendée et du nord de la Charente-Maritime. Au prix de leur propre fragilisation, les dunes domaniales ont permis de protéger de nombreuses zones basses.

Pour approfondir la caractérisation du service de protection des dunes domaniales contre les submersions, l’Office national des forêts a réalisé en 2010 une étude visant à hiérarchiser les zones d’intervention.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Expatrié pour servir la nature

Il avait 25 ans, une solide formation en gestion de l’environnement, quelques économies… Mais pas de travail. François Chazel décide alors de quitter la France et de partir pour l’Écosse. Ne parle-t-il pas un bon anglais scolaire ? Pendant plusieurs mois, il bat la campagne écossaise. Et c’est à Newtonmore, dans une auberge de jeunesse, qu’il rencontre sa chance. Un homme l’oriente vers la Réserve naturelle de Creag Meagaidh. Là, on lui offre le logement ; juste le logement ; en compensation du travail accompli.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

L’écotourisme a fait long feu

1992. Le début de ce qui va devenir une longue coopération se met en place entre la réserve de Berezinsky et le Parc naturel régional des Vosges du nord. Côté biélorusse, la réserve cherche à développer l’écotourisme et formule le besoin d’une aide technique.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Influencer les politiques publiques ?

Comment influencer les décideurs ? Quelle information est capable de faire évoluer les politiques publiques ? La question est fondamentale pour la protection de la nature et les réflexions qui émergent aboutissent à inventer de nouveaux concepts.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Quoi faire avec le bois ?

La charte du Parc naturel régional des Vosges du nord est en révision et, alors que notre territoire est tourné vers la forêt, nous avons abordé les questions de la place de l’Homme et du développement économique. Et qu’avons-nous constaté ? Après le discours d’Urmatt (1), s’interrogant sur les leviers nécessaires à l’utilisation d’une ressource non délocalisable et n’engendrant pas suffisamment de plus-value économique, les acteurs de la filière bois ont acté le malheureux postulat qui consiste à exploiter « plus » la forêt.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

L’offre vélo… et toute une filière économique s’organise

Dans le Marais poitevin (3), le développement des itinéraires cyclables n’est pas le fruit du hasard. Le projet est porté par le parc interrégional et ses partenaires depuis plus d’une décennie. Huit cents kilomètres d’itinéraires vélo ont été balisés et harmonisés. Une partie de ces cheminements a été aménagée en site propre tout en respectant les secteurs sensibles : site classé ou Natura 2000…

L’objectif était clairement affiché : limiter les déplacements en voiture et permettre un développement économique.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Intégrer la trame verte et bleue dans les documents stratégiques de territoire

La mise en œuvre opérationnelle de la trame verte et bleue (TVB) se réalisera à l’échelle des territoires. Aussi, leurs documents stratégiques de projets se révèlent-ils être des outils intéressants. C’est le cas des chartes de parcs naturels régionaux qui, depuis le décret du 24 janvier 2012, doivent intégrer des objectifs de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. La réflexion vaut aussi pour les chartes de parcs nationaux ou de pays, agendas 21 des intercommunalités…

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Quelle efficacité, les études d’incidences ?

En 2010, le Conservatoire du littoral reçoit une demande de tournage dans les dunes de la Slack dont il est propriétaire. Le scénario raconte l’histoire d’un marginal vivant dans le milieu dunaire.

Mais le site est classé Natura 2000, et l’autorisation suppose la réalisation préliminaire d’une étude d’incidences.

Aussi, après un rapprochement avec la Dreal Nord-Pas-de-Calais pour connaître la démarche à accomplir, une rencontre est organisée sur le terrain entre le réalisateur, le Conservatoire du littoral et Eden 62 (gestionnaire du site).

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

« Animer la confiance »

Vous avez créé Récolte en Nord-Pas-de-Calais en 2011, un réseau social professionnel destiné aux acteurs de projets territoriaux. Un an après, vous comptez plus de 550 membres dont 50 % se connectent au moins une fois par mois : votre secret ?

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Le « Grenelle » à l’épreuve du temps

Le Grenelle de l’Environnement a suscité une dynamique et des espoirs inespérés en faveur de la biodiversité. Sa gouvernance fut inédite et novatrice, même si les gestionnaires d’espaces naturels ont été, à tort, laissés de côté. En quatre mois, les collèges Collectivités, Employeurs, État, ONG environnementales et Salariés ont, dans une ferveur inconnue jusqu’alors, élaboré 278 mesures touchant les politiques de l’énergie, des transports, des déchets, de l’agriculture et des espaces naturels.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

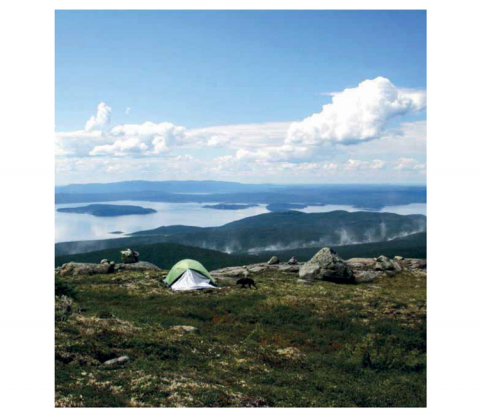

Prévoir de ralentir le temps

Encourager la mobilité douce, c’est soustraire les hommes des pollutions envahissantes, c’est s’extraire des bruits, omniprésents et stressants, c’est défendre l’environnement naturel, exceptionnel et fragile, et chercher à limiter les effets spectaculaires du réchauffement climatique.

En ces termes, l’association Mountain Wilderness (1) s’engageait au début du siècle en faveur d’une mobilité non motorisée et visait à ce que tout un chacun vive la montagne autrement.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012