Sols en danger : l'alerte est donnée

Issus de mécanismes naturels lents, environ 1 tonne (t) de sol produite par hectare (ha) et par an, les sols ne sont pas facilement renouvelables. Ils constituent comme l’eau, l’air et la biodiversité, une ressource naturelle limitée dont les altérations sont diffi cilement réversibles. Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), un tiers des sols du monde est dégradé à des degrés divers, du fait de plusieurs facteurs. Tout d’abord, leur érosion, qui peut être accélérée par la déforestation, le surpâturage et l’agriculture mécanisée.

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

Les sols dans les politiques publiques : une lente implantation

Face à l’absence d’organe international de gouvernance des sols, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a créé en 2012 un partenariat mondial sur les sols. Ouvert aux gouvernements, aux organismes publics et privés, et à la société civile (ONG, associations, etc.), il est appuyé par une instance d'experts internationaux (Intergovernmental technical panel on soils). De nombreuses ressources produites dans ce cadre sont accessibles en ligne1.

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

Désartificialiser : enjeux et limites

Quelles sont les conséquences de

l’artificialisation sur les sols ?

Les débats menés actuellement aux niveaux national et international montrent que définir l’artifi cialisation des sols est loin d’être évident. On peut considérer qu’elle correspond à l’ensemble des impacts des activités humaines sur les sols. À des degrés divers, l’artifi cialisation modifie le sol sur trois plans : chimique (déséquilibre des concentrations des constituants), physique (compaction,

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

Du ver pour la Trame verte et bleue

Le Parc naturel régional (PNR) d’Armorique s’est engagé depuis 2018 dans la mise en oeuvre d’un plan d’action Trame verte et bleue (TVB) pour la préservation et la restauration des continuités écologiques sur les 44 communes de son territoire. Des cartes (1/15 000e) localisant les « réservoirs de biodiversité » et les « corridors écologiques » ont été publiées.

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

Sciences participatives : observer les dessous des sols

« Plante ton slip » et il te dira quel sol tu as… Le 5 décembre 2019, journée mondiale des sols, l’opération « Plante ton slip » - auparavant déployée en France, comme dans d’autres pays, par et pour le secteur agricole - a été lancée par l’Ademe en direction de l’ensemble des citoyens français. « Par cette action pérenne et un peu décalée, nous voulons faire parler des sols, amener les citoyens à s’éveiller à la vie des sols et à leur intérêt, voire à changer leurs pratiques », explique Antoine Pierart, ingénieur et référent de l’opération à l’Ademe.

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

Restauration de milieux naturels littoraux après dépoldérisation

Évolution de la sédimentation et de la végétation du site après dépoldérisation (observatoire photographique depuis 2009). Sur la rive droite de l’estuaire de la Gironde, 190 hectares de prés salés, peu

exploités, ont été transformés en polder dans les années 1960 sur les communes de Mortagne-sur-Gironde et Chenac- Saint-Seurin-d’Uzet afi n d’installer une production céréalière intensive. En 1999,

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

Sols forestiers dégradés : objectif mull

Les principaux massifs forestiers du Parc naturel régional (PNR) Normandie- Maine se situent sur le socle armoricain constitué de roches gréseuses et schisteuses pauvres en éléments nutritifs.

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

Du bois pour fertiliser les sols cultivés

Sollicité par des agriculteurs, le Parc naturel régional du golfe du Morbihan lance, en 2011, une expérimentation pour régénérer la fertilité (aggrader) des sols situés sur le littoral. L’épandage de Bois raméal fragmenté (BRF) - broyat de jeunes rameaux de bois - est la solution retenue1. Les objectifs visés sont multiples : amélioration agronomique des sols, augmentation de leur biodiversité,

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

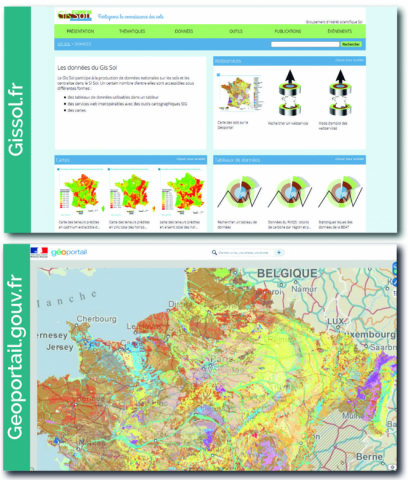

Des informations sur les sols de France accessibles à tous

Depuis bientôt vingt ans, le Groupement d’intérêt scientifi que (GIS) Sol1 organise la surveillance et l’inventaire des sols de France afi n de constituer un système d'information national dédié. Il s’appuie

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

Les paléosols, éléments remarquables du sous-sol

Les sols, superficiels et souvent minces, sont facilement érodés. Il est ainsi assez rare qu’ils soient préservés dans les formations géologiques du sous-sol. Quand cela se produit, ils deviennent des paléosols, dont certains sont des roches spéciales : ocre, minerai d’aluminium (bauxite) ou de fer.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Le sol : un indicateur à notre portée

Le sol constitue un bon indicateur du fonctionnement de l’écosystème. Cette mince bande de « terre » qui, dans nos régions tempérées, ne dépasse pas deux mètres d’épaisseur est le support de développement de la végétation. C’est également le produit de facteurs déterminant la dynamique des milieux.

D’un point de vue intrinsèque, un sol n’est pas de bonne ou mauvaise qualité. Il est, simplement, plus ou moins adapté à un usage donné : dans notre cas, la préservation de milieux naturels diversifiés.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Trouver l’info ?

Les sols sont méconnus. Ce constat a conduit, en 2001, à la création du Groupement d’intérêt scientifique sur les sols (GisSol)1. On y trouve des informations sur l’état actuel des sols en France, leurs fonctions et caractérisques. Le GisSol vient de publier un ouvrage2 sur l’état des sols de France. Ce travail s’appuie sur un réseau de 2 200 sites de mesures et une banque de données de 19 millions d’analyses de terres agricoles. Il établit un diagnostic de leur état chimique, biologique, physique et souligne les points positifs et les principales inquiétudes.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Le bois raméal fragmenté pour enrichir des sols littoraux

La présence d’activité conchylicole dans l’estuaire de la rivière de Penerf (Morbihan) fait craindre toute pollution bactériologique. La loi interdit d’épandre toute matière organique d’origine animale sur une bande de 500 m depuis le littoral. Aussi, pour faire face à la pauvreté de ces sols littoraux, les agriculteurs utilisent des apports en engrais minéraux et autres intrants chimiques. Une pratique qui, à long terme, conforte d’ailleurs l’appauvrissement de ces mêmes sols.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Le substrat des friches minières favorise les espèces remarquables

Dans les sites industriels, la nature est généralement peu présente. Quant aux sols, largement anthropisés, ils ne sont pas propices à la biodiversité. Cette affirmation un peu hâtive mérite d’être relativisée, notamment à la lumière d’exemples pris dans la région Nord - Pas-de-Calais où des observations naturalistes ont permis de faire de surprenantes constatations : les terrils miniers, les carrières et les sablières de la région favorisent des espèces remarquables !

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Agriculteurs ou gestionnaires ? Deux visions du sol

Le 12 octobre 2011, les Automnales de l’agriculture et la biodiversité à Lyon offraient une riche occasion d’échanges techniques entre professionnels de l’agriculture et gestionnaires d’espaces naturels à propos de la biodiversité du sol.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Goûtez le sol !

La démarche est un peu atypique. Sur une pelouse, une côte calcaire, adret de cuesta, animateurs et enfants se retrouvent pour… manger de la terre. Certes, la formule est un joli raccourci destiné à « appâter » le lecteur ; pourtant, il y a un peu de cela.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

L’étude de l’ADN pour inventorier la biodiversité d’un sol

Les inventaires faunistiques et floristiques du sol sont maintenant possibles en s’appuyant sur le séquençage ADN (voir dessin). Deux types d’ADN provenant des organismes qui y vivent peuvent être identifiés : l’ADN intracellulaire, issu des cellules, et l’ADN extracellulaire, provenant d’organismes morts et adsorbés par différents substrats.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

La longue marche

Nous consommons de l’espace. Beaucoup. De plus en plus. Les sols, les « bons », disparaissent et la pression risque fort de s’accentuer. En effet, les villes s’implantent dans les zones de limons et les besoins alimentaires à satisfaire conduisent à la déforestation. Quant aux intérêts économiques, ils accompagnent le mouvement : un terrain qui devient constructible voit sa valeur centupler.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Un sol est-il capable de se reconstituer seul ?

On sait que la résilience d’un sol est liée à sa diversité biologique. Plus il est riche en micro-organismes et macro-organismes, plus il a de chance de « récupérer ». Les scientifiques, ceux de l’Inra de Dijon par exemple, cherchent d’ailleurs à identifier cette richesse biologique par le biais de la caractérisation de l’ADN contenu dans le sol. Ils ont découvert une très grande diversité génétique dont on avait, jusqu’alors, aucune preuve. Ils établissent actuellement une carte nationale de diversité génétique des bactéries.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Le sol : bien commun primordial

Lent à se créer, le sol est facilement dégradable. Le sol ? Mais de quoi parle-t-on exactement ? Cette mince pellicule de matière meuble a été édifiée à la surface de la Terre par divers processus d’altération des roches préexistantes. Elle met quel-ques centaines, parfois des milliers d’années, à se constituer. Une vie végétale et animale s’y déploie, favorisant l’apport et le mélange des matières organiques avec les éléments minéraux et constituant des structures dans lesquelles ces éléments peuvent s’imbriquer.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

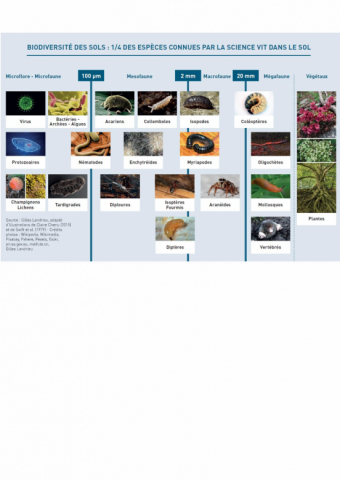

La biodiversité de la faune du sol

Comment expliquer qu’un si grand nombre d’espèces animales parviennent à coexister dans le sol, alors que la majorité d’entre elles consomment les mêmes ressources ?

Plusieurs hypothèses ont été avancées.

La distribution des ressources organiques est particulièrement hétérogène dans le sol. Les communautés d’organismes se répartissent donc en fonction des ressources nutritives disponibles et se subdivisent en niches écologiques, dans des habitats fortement spécialisés. Ceci limite la compétition entre espèces.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

La face cachée de la biodiversité

Plus du quart de toutes les espèces connues vivent sous nos pieds. Le sol est fait de vie autant que de matière. Du reste, le nombre d’espèces et la densité des organismes qui y vivent atteignent des niveaux très supérieurs à ceux observés en surface. Ainsi, un gramme de sol contient quelques milliards de cellules bactériennes et des centaines de mètres de filaments mycéliens. Le sol d’une prairie n’abrite pas moins de 260 millions d’invertébrés au m2. En zone tempérée par exemple, la biomasse bactérienne représente une à deux tonnes par hectare.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Pédologue, un travail de terrain peu connu

Pédologue. Le métier est peu connu. Son application s’intègre à de nombreux domaines tels que l’agronomie, la sylviculture, l’aménagement du territoire et la gestion d’espaces naturels. En Haute-Normandie, une étude en cours permet de mieux cerner ses compétences et d’illustrer son appui dans la conservation de la biodiversité. Le Conservatoire d’espaces naturels réalise en effet, depuis fin 2010, une cartographie régionale des zones humides en s’appuyant uniquement sur des critères pédologiques.

Espaces naturels n°38 - avril 2012

Deux îles, deux stratégies

La végétation luxuriante de Port-Cros et de Porquerolles constitue un combustible de choix. On s’étonne alors : pourquoi, depuis plus de cent ans, ces deux îles méditerranéennes n’ont-elles pas (vraiment) brûlé ? Cette situation, exceptionnelle sur le littoral méditerranéen, peut-elle se pérenniser ?

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

Port-Cros, dans la pratique

L’application du plan de DFCI sur l’île de Port-Cros a-t-elle été aisée ?

Passer de la théorie à la pratique n’est pas forcément aussi simple qu’il y paraît. Le plan de DFCI s’appuie sur un diagnostic très précis et une analyse rigoureuse des risques. Pour autant, si les principes fondamentaux de l’aménagement s’imposent de manière relativement peu flexible, le plan doit demeurer évolutif, à la marge, pour tenir compte de conditions environnementales, logistiques et sociales elles-mêmes sujettes à évolution.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

Quinze ans d’expérimentation

Alors que l’incendie indésirable et subi est vécu comme une perturbation majeure des écosystèmes méditerranéens, le feu contrôlé n’a-t-il pas sa place comme outil de gestion des espaces naturels ? Oui, répondent les responsables catalans de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt, qui ont décidé d’appliquer une politique de brûlage dirigé. Ils sont convaincus que plus ils sont efficaces à éteindre les incendies, plus les incendies qu’ils laissent échapper seront puissants et sévères.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

Le feu domestiqué

Le Pinail… pendant longtemps les habitants y exerçaient les droits d’usage1 : collecte de la bruyère à balai, pâturage, chasse, pêche… Et, afin de favoriser la repousse de jeunes bruyères, ajoncs nains et graminées appétentes pour le gibier et les troupeaux, les riverains mettaient régulièrement le feu. Ils reproduisaient les grands incendies naturels, éléments perturbateurs fondamentaux qui maintiennent les brandes2 et leur cortège de plantes associées.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

L’utilisation contrôlée du feu

Dans la forêt domaniale du Luberon (3 300 hectares), la richesse mais aussi la fragilité des espèces liées aux pelouses sèches de crêtes et plateaux calcaires nécessitent des interventions importantes et coûteuses. En effet, ces milieux proposent un cortège floristique très varié (orchidées, genêt de vilars…) et un grand nombre d’oiseaux.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

Mauvais maître mais bon serviteur

Le feu a probablement été le premier outil utilisé par l’homme pour transformer les écosystèmes à son profit, pour se débarrasser des arbres qui empêchaient le pâturage des troupeaux et la mise en culture de la terre. C’était un allié, mais aussi un fléau lorsque de gigantesques incendies tarissaient pour plusieurs mois toutes les ressources naturelles.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

Parler du feu sans souffler sur les braises

Sécheresse, vent… et comportements inconscients, sont autant de facteurs à considérer pour éviter l’incendie et sa propagation. Et, si l’on dit souvent : « Mieux vaut prévenir que guérir », le

proverbe est valable pour la gestion

des risques d’incendies. Aussi, une des priorités consiste à agir pour modifier les conduites individuelles et à trouver pour cela l’équilibre entre information, éducation et répression.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

Incendies et forêt : un équilibre précaire

Des forêts tropicales aux zones boréales, le feu fait partie du fonctionnement normal de nombreux écosystèmes. À l’état naturel, il contribue à la biodiversité en permettant la régénération des espèces pionnières et le maintien des espèces de milieux ouverts. Et, lorsque sur une longue période, la fréquence du feu est constante, un équilibre s’installe entre végétation et fréquence naturelle des incendies1. Ainsi, bien que le feu constitue une forte perturbation à l’échelle locale, il n’en est pas de même si l’on considère une échelle plus large.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

« Je suis un retardateur de perte écologique »

La très forte pression du feu est-elle compatible avec une gestion conservatoire ?

Nous n’avons guère le choix. Ici, le régime des pluies est l’un des plus bas de France, le vent est extrêmement présent ; quant à la végétation, elle a été dégradée par des décennies de sur-pâturage. Les garrigues très pauvres, très sèches, sont extrêmement inflammables. Nous sommes donc bien obligés d’intégrer le feu dans nos politiques de gestion.

Quelles formes cela prend-t-il ?

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

Après le feu… le butor

Que ce soit à des fins cynégétiques ou de pâturage, les propriétaires et gestionnaires des marais à marisque utilisent souvent le brûlage dirigé comme mode de gestion. Considérant que l’impact réel du feu était mal évalué, la station biologique de la Tour du Valat en Camargue a, en 2003, initié diverses études destinées à connaître les effets du feu et ses interactions avec la diversité biologique.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

Dans le feu et l’action

La route traverse maintenant des épaisseurs plus semblables à de la chair qu’à de la terre.

À droite les Maures, en face l’Estérel, à gauche les glacis plantés de châtaigniers que longe, comme un chemin de ronde, la route de Draguignan. […] Au loin, les fumées rousses des forêts qui brûlent, lentement montent.

Le soleil disparaît derrière Saint-Aygulf et la brise se lève. Paul Morand, récit de voyages, 1925.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

La faune face au feu

Face au feu, il n’existe pas de réponse type des animaux. Certains peuvent fuir avant même d’être atteints, ce qui suppose une bonne perception du danger et une locomotion rapide : seuls les oiseaux et quelques mammifères en sont capables. Cependant, l’observation directe montre rarement les mouvements de panique auxquels on pourrait s’attendre. Certains animaux peuvent gagner un refuge proche : terrier ou amas rocheux, mais la plupart des espèces, et notamment les invertébrés, restent passifs devant le feu.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

Contre l’incendie, un cadre réglementaire

La gestion du risque d’incendies de forêts dans les espaces naturels repose sur le code forestier et notamment sur les dispositions du titre II (défense et lutte contre l’incendie) du livre 3e (conservation et police des bois et forêts en général). Les préfets de départements peuvent édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005

Les acteurs de la lutte

La lutte. L’organisation de la lutte contre l’incendie obéit à des schémas structurés reposant sur l’unicité de commandement et la centralisation de l’information. Elle s’inscrit dans le cadre de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004.

Espaces naturels n°12 - octobre 2005