Pêcheurs et cétacés : rude compétition dans les mers australes

Dans les tempêtes des 40es rugissants et 50es hurlants1, une rivalité féroce oppose pêcheurs austraux et mammifères marins, abondants dans ces eaux subantarctiques. Ces derniers viennent profiter d’une nourriture facilement accessible lorsqu'elle est prise aux hameçons des lignes des pêcheurs. Ce phénomène d’interaction des mammifères marins avec les opérations de pêche, de retrait et de consommation de poisson directement sur les hameçons est appelé déprédation.

DES RÉPERCUSSIONS

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Raconter autrement l’environnement

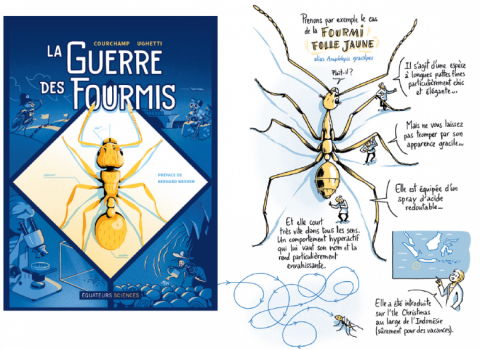

Un cadre noir sur une feuille blanche, dans lequel tout peut advenir puisqu’on en décide. Un second cadre raconte la suite, et une histoire se tisse. La bande dessinée offre un merveilleux champ des possibles. Les auteurs de vulgarisation scientifique ne s’y sont pas trompés et ont investi ce nouveau support. Deux exemples récents parmi d'autres, La guerre des fourmis, paru aux éditions des Équateurs en avril 2019, et Le signal de l’océan, paru chez Glénat en juillet 2018, illustrent l’intérêt de la BD en matière de sensibilisation et d’éducation à l’environnement.

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Arbres en ville : des travaux sans déranger les « chiro »

La collectivité de Strasbourg dispose d’un important patrimoine arboré sur l’espace public (80 000 arbres) géré quotidiennement et subissant les impacts de nombreux aménagements. Avant toute intervention, il est nécessaire de s'assurer de l'absence d'espèces protégées ou d'indices de présence, et, en cas d'atteinte à une partie d'habitat naturel, de s'assurer du maintien d'habitats exploitables1 par les animaux.

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Écosystèmes méditerranéens : mieux les connaître pour mieux restaurer

Milos est certes une île touristique d’une nature riche, au littoral somptueux, mais son paysage témoigne aussi très largement de son histoire minière. Cette île méditerranéenne grecque se trouve dans l’archipel des Cyclades, au sein de l’arc volcanique du sud de l’Egée, qui lui confère un grand intérêt géologique pour le secteur minier, premier poste économique. L’île présente un paysage de collines, un climat semi-désertique (300 à 400 mm de précipitations par an) marqué par une période de sécheresse d’avril à septembre et des embruns fréquents.

Espaces naturels n°68 - octobre 2019

Produire éthique dans la réserve de biosphère

La marque ProductoYungas vise à favoriser un développement territorial durable dans la Réserve de biosphère des Yungas (RBYungas), en fédérant des acteurs qui partagent le même territoire (petits producteurs, prestataires ruraux et grandes entreprises), afin de valoriser leur production dans une démarche de certification d’origine.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

La Préhistoire pour renouer avec la nature

Ici, patrimoine naturel et patrimoine culturel se rencontrent : la réserve naturelle régionale des landes de Monteneuf et le site mégalithique des menhirs de Monteneuf cohabitent sur le même espace. L'association Les Landes utilise cette situation privilégiée comme contexte à des actions de sensibilisation.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Pollution lumineuse et biodiversité : un enjeu pour l’ensemble du territoire

L’impact de la pollution lumineuse a été mis en évidence dans les années 1960 par des astronomes gênés dans leurs observations du ciel par l’éclairage artificiel. Il faudra attendre près de vingt ans pour que les impacts de la pollution lumineuse sur la biodiversité soient documentés et près de vingt ans supplémentaires pour qu’il commence à être pris en compte. En 2004, le phénomène est défini : « lumière artificielle qui altère le cycle naturel jour/ nuit (nycthéméral) et qui, en conséquence, peut affecter les organismes vivants et leurs écosystèmes. »1

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

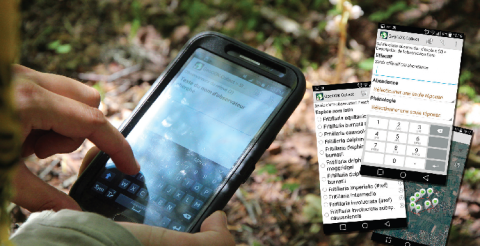

La mutualisation inter-réseaux appliquée à la gestion des données naturalistes

Comment développer un outil de gestion des données naturalistes de façon collaborative, mais respectueuse des pratiques de chacun ? Tel est l’objectif auquel s’est attelé le Cen Languedoc-Roussillon. Résultat : un outil web complet de gestion des données, utilisé aujourd’hui quotidiennement par plus de vingt structures, notamment dans les réseaux des Cen (nom de code : SICEN) et des parcs (nom de code : OBSOCC).

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

« Nous construisons les bases d’une coopération transfrontalière »

Entre la France et l’Allemagne, une coopération d’un genre particulier est en marche. Projet pilote, il vise la création d’une trame verte et bleue transfrontalière dont le tracé évolue dans la Réserve de biosphère transfrontalière (RBT) Vosges du Nord – Pfälzerwald. Sa déclinaison concrète prévoit entre autres la création d’écoponts et de passerelles à gibier. Si les porteurs du projet aiment à souligner les succès de cette collaboration mise en place depuis 1983, c’est que ce travail constitue un long chemin pavé d’ornières.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

« Les scouts vont plus loin dans leur rapport à la nature »

Vous dites que les Scouts et guides de France veulent, aujourd’hui, aller plus loin dans le rapport à la nature. Qu’est-ce que cela veut dire ?

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Les alpages sentinelles

L’éthique est basée sur le dialogue et la coopération. Le réseau Alpages sentinelles1 a vu le jour après que des années de sécheresse successives aient affecté les Alpes du sud et conduit à des changements de pratiques pastorales pouvant mettre en cause les végétations. Devant ce constat, fin 2005, la commission Agriculture du Parc national des Écrins a reconnu l’alpage comme un espace de coresponsabilité entre les éleveurs et les gestionnaires du parc. Une posture qui a conduit à l’élaboration de ce programme dont le maître-mot est partager.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Une trappe Heligoland pour capturer les oiseaux

Le baguage des oiseaux est une opération délicate. Il s’agit d’assurer la capture quelles que soient les conditions météorologiques. Or celles-ci, très changeantes durant la période automnale, rendent difficilement possible la réalisation d’un baguage dont les durées soient identiques d’une année sur l’autre.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Un musée de la mémoire orale

Un musée de la parole. De quoi s’agit-il ?

Claude Perset : Cinquante minutes de bande-son, en occitan, constituées des enregistrements d’un ethnologue, puis montées et mises en images ; et présentées au mas Chaptal dans le Parc national des Cévennes.

Au départ, le comité de pilotage du parc nageait un peu. Une chose était sûre, nous ne voulions pas faire de réalisation TV.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

Les dépendances vertes autoroutières : des zones refuges pour la biodiversité

Le réseau autoroutier a connu un essor sans précédent. En France, il est passé de 170 km en 1960 à plus de 8 200 km aujourd’hui, tandis que 25 000 km sont prévus pour 2025. Ce développement se traduit par des impacts négatifs sur l’environnement : destruction d’habitats, fragmentation, pollution, dispersion d’espèces exotiques, destruction directe par collision, etc. Près de 20 % de la superficie des pays industrialisés serait ainsi affectée par le réseau routier.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

La Suisse protège ses milieux secs

La Suisse a perdu 90 % de ses milieux secs au cours du 20e siècle. Les changements structuraux intervenus dans l’agriculture ont, en effet, entraîné un très important recul des prairies et pâturages secs.

En 1995, le sommet de Rio puis la Convention sur la biodiversité amènent la Confédération helvétique à lancer un projet national en faveur de ses prairies et pâturages secs menacés. Aujourd’hui, quinze ans plus tard, leur inventaire scientifique est enfin disponible.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

Utiliser la télémétrie pour le suivi d’espèces

Déroulement de l’étude.

• Les chauves-souris ont été capturées aux filets maillants par quatre personnes munies d’autorisations de capture. Plusieurs femelles allaitantes des espèces cibles sont alors équipées d’émetteurs.

• Plusieurs nuits consécutives, cinq groupes, soit dix personnes, munis de récepteurs et d’antennes, suivent les déplacements des animaux afin de connaître leurs territoires de chasse.

• Des recherches sont réalisées en journée afin de localiser les arbres-gîtes dans lesquels, potentiellement, se trouvent des colonies de mise bas.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

La charte Natura 2000, un outil pour la quiétude des grands rapaces

Considérés il y a quelques dizaines d’années comme des espèces nuisibles, les rapaces sont aujourd’hui perçus, à juste titre, comme des éléments phares du patrimoine naturel. Ils font, depuis longtemps, l’objet d’actions de protection ciblées. Toutefois, leur préservation n’est pas encore garantie. Destruction directe, empoisonnement, altération de leurs habitats ou perturbation continuent de menacer la survie de ces oiseaux.

Les outils de gestion des sites Natura 2000 peuvent cependant contribuer à diminuer les causes de perturbation de ces espèces.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

Un nouveau protocole pour le suivi des forêts

Ce nouveau protocole1 s’est inspiré de dispositifs existants. Il a pour objet de caractériser les peuplements forestiers de France métropolitaine et de suivre leur évolution à long terme. Il cible en priorité les espaces naturels protégés et notamment les Réserves naturelles et biologiques.

Espaces naturels n°18 - avril 2007

L’émergence de la science participative

Que ce soit pour élaborer des stratégies conservatoires ou en évaluer les effets, les acteurs de l’environnement ont besoin d’obtenir des informations régulières sur la répartition et la dynamique des populations animales et végétales. Ce travail de collecte est cependant difficile à mener par les seuls professionnels, en raison du faible nombre de scientifiques et des multiples attributions des gestionnaires de terrain. La science participative, qui peut se définir comme l’implication de volontaires dans des projets scientifiques, est un moyen de pallier ces difficultés.

Espaces naturels n°18 - avril 2007

L’Observatoire des papillons des jardins

L’objectif de l’Observatoire des papillons des jardins (OPJ) est de réunir puis d’analyser des données sur les papillons communs à l’échelle nationale, afin d’évaluer la qualité de la biodiversité ordinaire et son évolution temporelle – en lien avec les pratiques des jardiniers ou le changement climatique par exemple. La qualité des observations réalisées par des néophytes a forcément des limites.

Espaces naturels n°18 - avril 2007

L’ambiguïté d’une « mauvaise herbe »

Plante toxique, les agriculteurs tentaient autrefois d’éliminer le vératre. En effet, cette espèce cataloguée « mauvaise herbe » peut vite devenir dominante, notamment lors du changement de pratiques agricoles. Il en est ainsi quand un pâturage montagnard est abandonné ou quand un pâturage est brouté plus intensivement. Dans le premier cas, des plantes plus compétitives, notamment des arbustes, remplacent la végétation herbacée ; dans le second, les plantes fourragères sont progressivement remplacées par des plantes moins appétantes pour le bétail.

Espaces naturels n°18 - avril 2007

L’Observatoire photographique du paysage

Le label « Grand site de France » oblige le gestionnaire à proposer des outils d’évaluation et de suivi de sa politique. L’Observatoire photographique du paysage est une des solutions fortement préconisée. Du reste, le dossier de demande de labellisation d’un site doit comporter un état initial du paysage composé d’une première campagne de prises de vues. Aussi, de plus en plus nombreux, les grands sites mettent en place un Observatoire photographique du paysage1, moyen simple de suivi et d’aide à la gestion. Chaque observatoire développe ses propres méthodologie et grille d’analyse.

Espaces naturels n°18 - avril 2007

En mer pour apprendre la vie

Dans le musée océanographique Paul Ricard, un bâtiment du début du siècle, une quinzaine d’enfants de dix à treize ans interpellent, tour à tour, les deux scientifiques venus les rencontrer. Est-ce que les cétacés voient en couleur ou en noir et blanc ? À quelle profondeur plongent les cachalots ? Les réponses sont mitigées, les chercheurs expliquent que les avis scientifiques divergent.

Espaces naturels n°18 - avril 2007

Les salins méditerranéens

Les principes de production du sel sont très propices au maintien d’espaces à fort potentiel biologique. Les marais salants sont ainsi favorables au développement d’une vie intense, ils détiennent d’ailleurs les caractéristiques des zones humides.

Espaces naturels n°18 - avril 2007

L’enfance d’un jumelage

Mai 2001, 45 élèves des écoles de Lunel et Pérols (Hérault), accompagnés de 20 adultes, traversent la Méditerranée pour un séjour de huit jours au Maroc. Un an plus tard, 50 élèves des classes de Moulay Bousselham font le voyage dans l’autre sens, eux-mêmes suivis par une délégation de décideurs et socioprofessionnels.

Une véritable

« stratégie enfants »

Espaces naturels n°2 - avril 2003