Pour une écologie vivante

Plusieurs rapports récents confirment la situation alarmante de la biodiversité et soulignent la disparition vertigineuse de populations d’insectes, d’oiseaux et, plus général

Espaces naturels n°65 - janvier 2019

La recherche à l’AFB : quels moyens, quels objectifs ?

Comment la recherche est-elle organisée à l’AFB et quels sont ses objectifs ? Deux modalités de travail coexistent. D’une part, nous avons des « pôles d’étude et de recherche », qui sont des structures mixtes associant experts de l’Agence et équipes de recherche.

Espaces naturels n°65 - janvier 2019

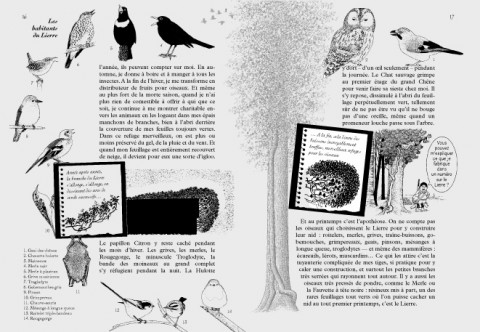

La Hulotte, plus qu'une chouette revue

Apparu en 1972, La Hulotte, petit magazine inclassable, vient de sortir son numéro 106, dont le thème est « Le lierre ». Dotée d’une quarantaine de pages au format A5, cette revue naturaliste à parution semestrielle est le fruit du travail d’une vie, celle de Pierre Déom, ancien instituteur passionné de nature, qui s’est donné pour vocation « d’expliquer aux enfants la richesse extraordinaire de la nature ». La revue est née parallèlement aux clubs Connaître et protéger la nature (CPN), à l’initiative de la Société de protection de la nature des Ardennes.

Espaces naturels n°65 - janvier 2019

Des sanctions pénales marquantes

Victime de son manque de visibilité, la nature de la Réserve naturelle des Coussouls de Crau fait régulièrement les frais de festivals de musique depuis sa création en 2001. Elle a ainsi subit deux rassemblements illégaux de musique techno en l’espace de deux semaines lors de l’été 2017. Le premier tecknival a rassemblé 5 000 personnes du 28 au 30 juillet, et le second, environ 20 000 personnes le week-end précédant le 15 août.

Espaces naturels n°65 - janvier 2019

24h naturalistes : quel intérêt pour la biodiversité ?

Espaces naturels n°50 - avril 2015

Dérogation sur les espèces protégées : contrôler la compensation

En matière de compensation, tout commence avec un arrêté préfectoral de dérogation : lorsque l'évitement n'est pas possible, et que le projet est autorisé, cet arrêté fixe les conditions de destruction des spécimens protégés et des habitats. Il définit les limites des impacts tolérés, les moyens de compensation proportionnés et les modalités d’évaluation. Ces mesures sont proposées par le porteur de projet et analysées dans le cadre d’un travail réalisé en relation étroite avec les experts naturalistes et écologues.

Espaces naturels n°50 - avril 2015

40 ans d'ambition pour le littoral

Au plus fort d’une fièvre bâtisseuse sans précédent, l’année 1975 a vu naître un organisme un peu ovni parachuté sur le territoire par un gouvernement inspiré, mais surtout visionnaire : le Conservatoire du littoral, dont la mission consisterait à préserver d’une urbanisation galopante les plus beaux rivages de notre pays.

Espaces naturels n°50 - avril 2015

Espaces naturels n°50 - avril 2015

Économie de moyens, efficacité accrue

Une approche hâtive pourrait amener à penser que la recherche d’économies, à laquelle s’astreignent l’État et ses opérateurs, pourrait se traduire par une moindre efficacité de l’action publique et par une perte de compétence des établissements publics. Adapter les missions aux moyens disponibles, définir de nouvelles priorités, concentrer les moyens sur les enjeux essentiels, tout cela doit au contraire être regardé comme une occasion de gagner en efficacité.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

« Un conflit peut en cacher d’autres »

Dans les rapports gestionnaires, chasseurs, agriculteurs, la discussion tourne souvent à la confrontation. Est-ce inévitable ?

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

« Les scouts vont plus loin dans leur rapport à la nature »

Vous dites que les Scouts et guides de France veulent, aujourd’hui, aller plus loin dans le rapport à la nature. Qu’est-ce que cela veut dire ?

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Co-construire un arrêté de protection de biotope pour protéger l’apron du Rhône

Sur près de dix-sept kilomètres, le cours du moyen Verdon abrite un poisson emblématique et menacé, l’apron du Rhône. Cette rivière convoitée est aménagée avec plusieurs barrages hydroélectriques, aussi les lacs artificiels qui la jalonnent ont conduit au développement d’une activité touristique. Ainsi, en période estivale, certains secteurs connaissent de fortes pressions de fréquentation avec le développement des activités d’eau vive qui ont un fort impact sur le milieu naturel de reproduction de l’apron.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Police de l’eau : ce qu’il faut savoir pour devenir rapidement opérationnel

Avec la loi du 14 avril 2006 les agents des parcs nationaux ont acquis une compétence en matière de police des milieux aquatiques. Sans formation préalable, ils doivent cependant connaître le champ d’application du droit mais également maîtriser les concepts clés.

Savoir donc que les polices de la protection des milieux aquatiques sont principalement codifiées aux livres II et IV du code de l’environnement1. Le livre II traite des eaux superficielles (cours d’eau, canaux, plans d’eau), ainsi que des eaux souterraines et maritimes territoriales.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

L’année de la biodiversité

L’outre-mer abrite 98 % des vertébrés et 96 % des plantes vas- culaires présentes en France, 97 % de la zone économique exclusive, 10 % des récifs et 20 % des atolls coralliens de la planète...

Cette biodiversité d’importance mondiale appartient à la Nation tout entière, nous avons le devoir de la transmettre intacte aux géné- rations futures.

Mais nous ne pouvons ignorer que cette biodiversité ultra-marine est très menacée. C’est ainsi par exemple que 600 des 756 es- pèces menacées de France se situent, selon l’UICN, en outre-mer.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Entre recherche et gestion

La Fondation pour la recherche sur la biodiversité s’est donnée pour mission de soutenir une recherche d’excellence. L’originalité réside dans la volonté de mettre en adéquation des programmes portés par la communauté scientifique et les attentes des acteurs de terrain. Expliquez-nous l’enjeu de ce positionnement.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Happy culture. L’abeille au cœur d’un jeu de rôles

Activité traditionnelle en Gâtinais, l’apiculture n’en génère pas moins des conflits d’usage. Depuis deux ans, et pour répondre à la demande de professeurs de collège, la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais élabore un jeu de rôles. Celui-ci s’adresse à des collégiens afin qu’ils se forgent leur opinion et comprennent comment l’apiculture interagit sur le territoire et génère des relations entre les divers acteurs.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Choisir de mettre en place un chantier d’insertion

La mise en place de chantiers d’insertion dans les espaces naturels semble aller de soi. En effet, une telle décision relève d’une démarche de développement durable puisque les trois grands axes du concept sont pris en compte : environnement, social, économique.

Espaces naturels n°9 - janvier 2005

« J’éprouve une certaine fierté à participer à l’aménagement des sites »

Comment êtes-vous arrivé à « Espaces », association d’insertion par l’écologie urbaine ?

C’est simple : par le biais du foyer d’insertion où je logeais depuis peu. Le médecin qui y intervenait connaissait « Espaces ». J’avais aussi vu une affiche qui parlait de l’association. Avant je vivais dans la rue et je n’avais pas accès à ces informations.

Connaissiez-vous les chantiers d’insertion, auparavant ?

J’en avais entendu parler mais je n’y avais jamais participé. J’en connaissais un peu le principe.

Aviez-vous déjà travaillé en espaces naturels ?

Espaces naturels n°9 - janvier 2005

Les écoles éco - citoyennes

Cinquante écoles, deux cents classes (autant d’instituteurs), cinq mille enfants, sans omettre les dix mille parents, adhèrent aux écoles éco-citoyennes… Mais quelle erreur de s’arrêter aux chiffres : le programme « écoles éco-citoyennes » vise, avant tout, à donner des clefs aux enfants afin qu’ils comprennent les enjeux du développement durable et qu’ils y participent.

Espaces naturels n°9 - janvier 2005

Il est obligatoire 1

Après l'accident d'AZF à Toulouse, les pouvoirs publics ont rendu obligatoire, pour tous les employeurs, un document unique d'évaluation des risques professionnels2. Ce document, élaboré par l'entreprise, ne se limite pas à un inventaire des risques encourus par les salariés. Le législateur a souhaité qu'il suscite une prise de conscience des conditions réelles dans lesquelles est effectué le travail. Anticipant les risques, le document unique doit déterminer des modes opératoires pour renforcer la vigilance générale à certains moments clés.

Espaces naturels n°9 - janvier 2005

Biodiversité Réveillez-vous !

A Johannesburg, le 2 septembre 2002, se tenait le Sommet mondial du développement durable. Le président de la République déclarait que la France devait prendre des initiatives pour stimuler la recherche scientifique et technologique au service du développement durable.

La conférence internationale « Biodiversité : science et gouvernance » qui se tiendra à Paris du 24 au 28 janvier 2005 est une expression concrète de cette volonté.

Espaces naturels n°9 - janvier 2005

Et si nous assumions l’insécurité ?

Il y a quelque chose de singulier dans la quête de sécurité développée par notre société. Dans les espaces protégés, tous les efforts attestent de cette recherche : formation sur la sécurité

Espaces naturels n°3 - juillet 2003

« Rien d’autre que médiateurs »

Notre mission est délicate, témoigne Mathieu Rocheblave, chargé de mission au Parc du Vercors. La mise en place du schéma d’organisation des activités de plein air nous oblige à conjuguer des intérêts et sensibilités divergentes. Pour pérenniser les activités sportives, dont nous pressentons qu’elles ont un poids économique important, nous devions gérer les conflits d’usages entre acteurs. Concrètement, sur chaque site, il nous a fallu inventer « le » consensus d’organisation.

Espaces naturels n°3 - juillet 2003

Eduquer au patrimoine géologique

Pour protéger un site, on peut en limiter l’accès ou interdire l’entrée…

Faire la police... c’est ce que nous avons tenté dans les premières années de notre existence. Nous avons procédé à la pause de clôtures sur les sites sensibles dans un rayon de dix kilomètres. Or, dix ans plus tard, nous avons dû convenir de l’inefficacité de notre action : les gens entraient quand même. Pour assurer la police, il aurait fallu surveiller en permanence et pour cela disposer de moyens humains que nous n’avions pas.

Espaces naturels n°3 - juillet 2003

Défendre le patrimoine biologique

La formation géologique qui affleure dans la Réserve naturelle du Toarcien est nationalement réputée pour l’abondance et la diversité des ammonites (fossile)1. Comment, dès lors, prévenir les fouilles sauvages et limiter la dégradation des sites, dont l’altérabilité naturelle est déjà très forte ? Pour préserver au mieux la coupe type du Toarcien, le décret de création (1987) mais aussi des décisions prises par le comité consultatif de la Réserve naturelle mettent en place deux dispositions complémentaires.

Espaces naturels n°3 - juillet 2003