Une révolution est en cours

JJérôme Fouert Pouret, animateur Natura 2000 à la mission patrimoine naturel du Parc naturel régional (PNR) des Landes de Gascogne, veille sur un des sites de vallées et de mares forestières d’origine naturelle appelés localement « lagunes ». En 2016, il s’est intéressé aux drones comme outils pour veiller sur l’état de conservation des lagunes et habitats relevant de Natura 2000 et suivre leur évolution. Depuis lors, équipé d’un drone Phantom 4 pro, il effectue avec l’un de ses collègues un suivi photographique régulier d’une grande précision. Ce qui l’a attiré dans cette technologie ?

Espaces naturels n°65 - janvier 2019

L’oeil du drone à tout faire

La Terre vue du ciel de Yann Arthus- Bertrand constitue un marqueur dans l’histoire récente de la production d’images sur les espaces. Depuis, les prises de vue aériennes se sont développées et rares sont désormais les reportages et documentaires traitant peu ou prou d’un territoire qui n’en usent pas. L’apparition des drones dans le domaine civil n’y est évidemment pas pour rien. Leur prix et leur technicité accessibles ont fait oublier les onéreux vols en hélicoptère de Y. Arthus-Bertrand.

Espaces naturels n°65 - janvier 2019

Un domaine en constante évolution

Dans le cadre de ses missions d’expertises naturalistes, le bureau d’études Ecosphère, qui s’est associé avec la société Prodrones(1), s’attache à respecter réglementation de vol et règles de déontologie liées au non dérangement des espèces étudiées dont la sensibilité impose de travailler dans un cadre strict. Parmi nos missions, nous assurons la sécurisation des nichées de busards en plaine agricole. Ces rapaces en partie inféodés aux cultures de céréales sont vulnérables en saison des moissons.

Espaces naturels n°65 - janvier 2019

Le distance sampling pour suivre les populations de Canard d’Eaton

La Réserve naturelle nationale des Terres australes françaises, une des plus grandes aires marines protégées au monde, s’est fixé pour objectif d’améliorer les connaissances sur son patrimoine naturel, nécessaires à la définition de ses actions de gestion. Espèce endémique des Terres australes françaises, le Canard d'Eaton est représenté par deux sous-espèces présentes uniquement et respectivement sur les îles Crozet (Anas eatoni drygalskii) et Kerguelen (Anas eatoni eatoni).

Espaces naturels n°65 - janvier 2019

Le retour de la Saxifrage oeil-de-bouc

VVivant dans les tourbières de transition, la Saxifrage oeil-de-bouc trouve son optimum dans les milieux pauvres en nutriments avec une circulation permanente d’eau moyennement minéralisée. Hyperspécialisée et faiblement compétitive, cette espèce n’aime ni l’excès, ni le manque d’eau, ce qui la rend particulièrement fragile. Lorsque la nappe d’eau est haute, certaines espèces à croissance rapide comme les sphaignes, finissent par la faire disparaître. Si, au contraire, la nappe est trop basse, ce sont les graminées qui prennent le dessus en l’étouffant.

Espaces naturels n°65 - janvier 2019

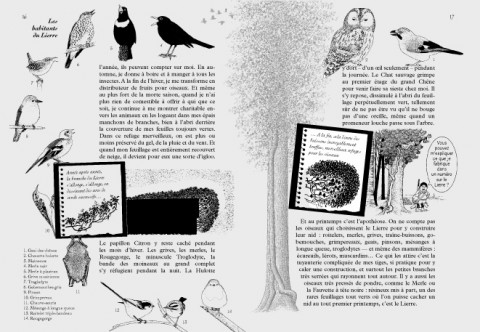

La Hulotte, plus qu'une chouette revue

Apparu en 1972, La Hulotte, petit magazine inclassable, vient de sortir son numéro 106, dont le thème est « Le lierre ». Dotée d’une quarantaine de pages au format A5, cette revue naturaliste à parution semestrielle est le fruit du travail d’une vie, celle de Pierre Déom, ancien instituteur passionné de nature, qui s’est donné pour vocation « d’expliquer aux enfants la richesse extraordinaire de la nature ». La revue est née parallèlement aux clubs Connaître et protéger la nature (CPN), à l’initiative de la Société de protection de la nature des Ardennes.

Espaces naturels n°65 - janvier 2019

Objet volant non identifié à l'horizon

Un petit matin de printemps dans un Parc national de montagne. Dès les premières lueurs de l'aube, on observe un groupe de personnes rassemblées autour d’un petit engin à hélices qui, peu après, s’élève doucement dans le ciel et commence à effectuer de lents allers-retours suivant un parcours invisible. C’est un groupe de chercheurs et d’agents du parc, venus effectuer une série de prises de vues aériennes d’une coulée de pierres à l’aide d’un multicoptère télécommandé.

Espaces naturels n°65 - janvier 2019

Une législation qui s’adapte

Deux types de réglementation sont évoqués dans cet article : réglementation environnementale et réglementation aérienne. Au-delà des frontières, l’Union européenne commence tout juste à se saisir de la question...

RÈGLES DE SURVOL DES ESPACES NATURELS AU TITRE DE LA RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

Espaces naturels n°65 - janvier 2019

Les limitations réglementaires de survol par drone figurent sur les cartes aéronoautiques publiées par la Direction générale de l'aviation civile, disponibles sur internet : geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-pour-drones-de-loisir. © Arnaud Bouissou - Terra

L’Islande, terre de drones ?

Perdue au nord de l’Europe, au beau milieu de l’Atlantique, l’Islande est un petit pays d’à peine 300 000 âmes dont l’attractivité touristique ne cesse de croître. Tous les chiffres s’emballent dès que l’on évoque cette destination. De 20 à 30 % de visiteurs de plus chaque année depuis 2012 pour une activité qui représente aujourd’hui près de 23 % du PIB. Des chiffres qui laissent songeurs et qui s’accompagnent d’une explosion des activités de plein air, dont l’utilisation de drones.

Espaces naturels n°65 - janvier 2019

Espaces naturels n°65 - janvier 2019

Devenir « télépilote »

Avec environ 400 000 drones professionnels et 7 millions de drones de loisirs en circulation en Europe d'ici 2050, la filière se structure peu à peu. La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) gère aujourd’hui deux types de permis pour piloter un drone : le permis de télépilote de loisirs et le permis de télépilote professionnel. La loi du 24 octobre 2016 a institué une formation obligatoire pour faire voler tout drone de plus de 800 g (environ 10 % des drones de loisirs en circulation). Depuis juillet 2018, la formation des télépilotes professionnels s’est, quant à elle, durcie.

Espaces naturels n°65 - janvier 2019

L’Angleterre en faveur des paysages

L’Angleterre s’est impliquée dès l’élaboration de la Convention européenne du paysage. Elle est reconnue parmi les premiers pays ayant mis ses principes en application (entrée en vigueur de la convention au Royaume Uni le 1er mars 2007).

Ainsi, par exemple, la carte National Character Area est utilisée depuis près de dix ans pour identifier des aires paysagères du pays et, l’usage du Landscape Character Assessment (Caractérisation du paysage) sert de référence aux acteurs politiques locaux.

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

Mallette forestière. Sur mesure !

Le grand air, la forêt, une sortie… et voilà l’occasion de sensibiliser des enfants à la richesse des bois. L’ONF a donc conçu En quête des secrets , une mallette pédagogique qu’animateurs ou enseignants peuvent utiliser tout au long d’un parcours libre ou d’un sentier balisé. À l’origine du travail : des animateurs nature, l’équipe marketing de l’ONF, une agence de communication spécialisée dans l’éducation à l’environnement. Écologie, milieu, habitats, faune, flore, métiers de la forêt… les sujets abordés ciblent un public scolaire de cycle 3.

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

Paysages, culture, nature : le paradoxe ?

Que reste-t-il de l’opposition entre les notions de patrimoine culturel et naturel ? Certes, pris séparément du site naturel qui l’entoure, la gestion du Mont-St-Michel ou de la cité de Brouage, celle du parc de Versailles ou du château de Chenonceau répondent davantage aux normes « Bâtiments de France », à ses références historiques, architecturales et paysagères. Idem, les personnes qui en ont la charge. Elles ne sont pas formées dans le même moule que leurs équivalents des espaces naturels.

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

Mode opératoire pour mettre en œuvre un nettoyage raisonné des plages

Couramment utilisé, le nettoyage mécanique des plages aboutit à prélever une partie ou la totalité des laisses de mer (voir encart). Il provoque un appauvrissement de la richesse biologique, un déséquilibre du stock sédimentaire ; il peut accélérer l’érosion côtière…

Devant ce constat, une réflexion est menée depuis 20041. Elle vise à définir un protocole et des outils méthodologiques pour la mise en œuvre d’un nettoyage raisonné des plages2.

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

Appréhender le paysage sous l’angle de son fonctionnement pour gérer la biodiversité

Dépendance aux énergies polluantes et non renouvelables, étalement urbain, banalisation du cadre de vie… En ce début du 21e siècle, ces alertes se multiplient, elles en amplifient d’autres, liées à la perte de biodiversité. Pour réguler les impacts négatifs, des outils ont été imaginés dont certains concernent l’espace : zones protégées, documents d’urbanisme, trames vertes et bleues, schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, bandes enherbées le long des cours d’eau en territoire agricole...

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

Des races locales menacées au secours de la biodiversité

Originale, la biodiversité des marais atlantiques est liée à l’élevage extensif. Aussi en 1998, sur l’espace naturel sensible du Daviaud1, le comité scientifique de l’écomusée existant, a préconisé le développement de l’élevage en émettant un double souhait : que le cheptel du musée (vaches, chevaux, mouton, ânes) soit constitué de races anciennes, que la gestion agricole soit conforme aux règles de l’agriculture biologique.

Un programme qui résulte de la vision holistique du territoire propre aux écomusées mais qui, hors du cadre théorique, tourne rapidement au casse-tête.

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

Quels outils juridiques pour intégrer le paysage ?

La France a l’obligation d’intégrer le paysage dans toutes les politiques sectorielles y compris dans la gestion des espaces naturels. » Cette exigence court depuis le 1er juillet 2006 et résulte de l’application de la convention européenne du Paysage (convention de Florence) signée le 20 octobre 2000.

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

Au travail, le trait du Nord

À peine une trentaine d’étalons ! Les chevaux de la race trait du Nord1, qui étaient utilisés pour les travaux agricoles, tendent à disparaître. Il faut trois années et nombre d’approbations avant qu’un étalon soit reconnu « reproducteur », la majorité des éleveurs préfèrent alors diriger les jeunes mâles (80 %) vers l’abattoir.

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

« Mais enfin ! L’Homme se détermine par l’aspect visuel ! »

Dès sa création en 1980, la mission du Paysage a été l’objet d’hostilité de la part des autres services de l’État. Nos collègues de l’Agriculture nous expliquaient que le paysage n’était que la conséquence mécanique des activités économiques sur le territoire. Les architectes-paysagistes n’étaient guère plus coopératifs.

Espaces naturels n°32 - octobre 2010