Érismature rousse : une éradication à vitesses multiples

Quand les stratégies varient d'un pays à l'autre, il suffit d'un pays opposé à la destruction pour que l'espèce exotique envahissante prolifère. Si les États semblent d'accord pour protéger l'espèce locale, les avis divergent quant aux mesures à adopter pour la protéger de sa cousine envahissante. Avec une population totale de l’ordre de 10 000 individus, l’érismature à tête blanche Oxyura leucocephala est un canard mondialement menacé d’extinction.

Espaces naturels n°53 - janvier 2016

Tout schuss, sans déranger

La démarche que je développe au travers de mes interventions et des outils que j'utilise part du constat que la contrainte et les interdits, même expliqués, ne sont pas suffisants à une bonne sensibilisation. Elle donne souvent lieu à un sentiment de brimade et de frustration chez les usagers du milieu.

Espaces naturels n°53 - janvier 2016

Analyser la fréquentation à l'échelle du territoire

Pour développer des projets en cohérence avec la préservation et l'accueil, il faut étudier la fréquentation à l'échelle du territoire. En s’appuyant sur ces étude, le gestionnaire du Grand Site de France Baie de Somme a ainsi pu envisager la réorganisation des accès, la création de nouvelles offres, le calibrage de plusieurs aménagements. En d'autres termes, une étude globale était plus judicieuse que plusieurs localisées à une échelle projet.

La première étude qui a été conduite, en 2001, a servi de base.

Espaces naturels n°53 - janvier 2016

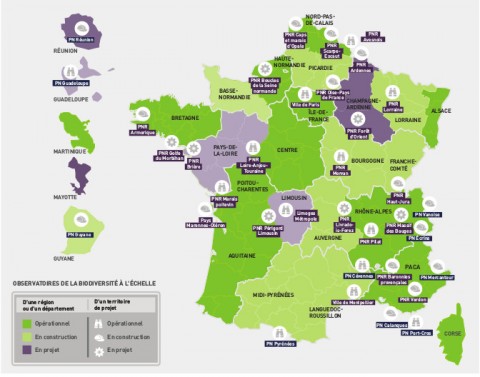

Observatoire de la biodiversité : pourquoi en créer un à l’échelle d’un territoire de projet ?

Organisés autour de la biodiversité, les observatoires peuvent être qualifiés d'observatoires « de contexte » ou « de société ». Le portage de ces observatoires par des structures impliquant directement des élus locaux (collectivités territoriales, syndicats mixtes...) apparaît comme un facteur de réussite. À ce jour, onze observatoires de la biodiversité à l’échelle de territoires de projet sont dénombrés :

Espaces naturels n°53 - janvier 2016

Expérimenter un lien à la nature surprenant et original

Tout d’abord éducateur à l’environnement « classique », j’ai arpenté la nature pour faire découvrir les oiseaux, les insectes, les plantes et toute cette diversité qui nous entoure. Plutôt naturaliste, je m’attachais à faire connaître le nom de chaque chose que nous croisions au fil de notre chemin. J’étais persuadé qu’en transmettant des connaissances sur la nature, les personnes que j’accompagnais deviendraient plus respectueuses de leur environnement. Cela paraissait fonctionner, mais surtout avec les personnes déjà sensibilisées.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Un patrimoine révélé à ses habitants

Pour la première fois en 2014, le patrimoine naturel était affiché officiellement (*) dans le thème des Journées européennes du patrimoine. Au vu du succès de ces journées, il est déjà question que les futures éditions associent nature et culture.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

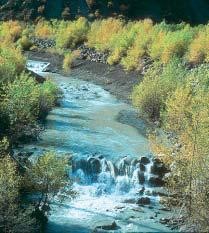

Dévoiler un paysage façonné par l'homme

Le Grand Site de France du massif du Canigó, a décidé de participer pour la première fois en 2014, aux Journées européennes du patrimoine. Le thème « Patrimoine naturel, patrimoine culturel » faisait directement sens pour les paysages, « oeuvre conjuguée de l'homme et de la nature » pour reprendre la définition du paysage donnée par la Convention du patrimoine mondial. L'objectif était de faire connaître les richesses patrimoniales du territoire, plus particulièrement celles cachées par la végétation et ignorées qui concernent le passé minier du massif du Canigó.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Une autre manière de découvrir les lagunes méditerranéennes

Cet évènement offre en effet l’occasion de mettre l’accent sur l’évolution des sites lagunaires et la transformation du littoral méditerranéen français au cours de l'histoire, ainsi que les savoir-faire et les usages associés à ces lagunes qui ont évolué au fil du temps. Les dimensions culturelles, scientifiques, artistiques et environnementales qui composent ces espaces peuvent ainsi y être valorisées. A la source de la première participation il y avait la volonté de faire découvrir aux locaux les trésors achéologiques de Lattes. Un patrimoine culturel au coeur du patrimoine naturel.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

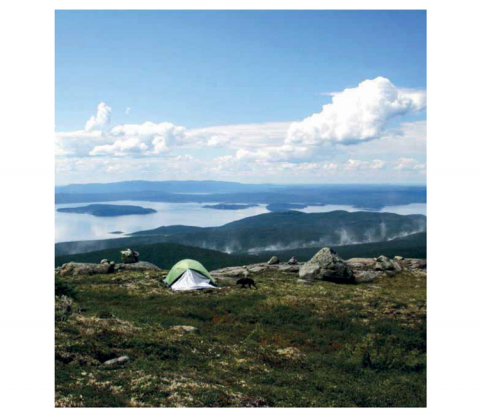

S’entraider par-delà l’Atlantique

L’idée d’un jumelage entre sites naturels du Conservatoire du littoral situés de part et d’autre de l’Atlantique est venue en réponse à l’isolement géographique de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon par rapport au réseau de sites du Conservatoire du littoral, et pour appuyer la mise en place d’une gestion de site naturel qui n’existait pas avant l’intervention du Conservatoire du littoral. À ce moment-là, en 2005, le SyMEL (Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche) bénéficiait par contre déjà d’une expérience de gestion de sites de près de 20 ans.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

Un développement durable qui vient des communautés locales

La RMBMU a joué son rôle d’accompagnement de la communauté dans le développement d’une vision intégrant le développement durable et responsable. Elle a pour cela organisé en 2009 un forum de mobilisation afin de rassembler les acteurs du développement local et régional autour des enjeux socio-économiques et environnementaux.

Espaces naturels n°49 - janvier 2015

« Nous construisons les bases d’une coopération transfrontalière »

Entre la France et l’Allemagne, une coopération d’un genre particulier est en marche. Projet pilote, il vise la création d’une trame verte et bleue transfrontalière dont le tracé évolue dans la Réserve de biosphère transfrontalière (RBT) Vosges du Nord – Pfälzerwald. Sa déclinaison concrète prévoit entre autres la création d’écoponts et de passerelles à gibier. Si les porteurs du projet aiment à souligner les succès de cette collaboration mise en place depuis 1983, c’est que ce travail constitue un long chemin pavé d’ornières.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

« Les scouts vont plus loin dans leur rapport à la nature »

Vous dites que les Scouts et guides de France veulent, aujourd’hui, aller plus loin dans le rapport à la nature. Qu’est-ce que cela veut dire ?

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Schéma de cohérence des boisements

Un développement important de plantations boisées peut contribuer à un mitage de l’espace, à une banalisation des paysages, à un appauvrissement de milieux remarquables ouverts. Parfois même, il en résulte un développement anarchique avec pour conséquence une réduction significative des espaces à vocation agricole. D’autres fois, en revanche, les essences et leur lieu d’implantation contribuent à renforcer une trame écologique.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Comment évaluer la capacité de charge de son territoire ?

L’île de Port-Cros est visitée chaque année par plus de 300 000 personnes, essentiellement regroupées durant les quelques mois d’été. La maîtrise de cette fréquentation et des impacts qu’elle génère sont au cœur de la réflexion du gestionnaire. Aussi, une première exploration opérationnelle de la notion de capacité de charge a-t-elle été mise en place au cours des saisons estivales 2009 et 2010.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Les terrils miniers

Depuis le Nord-Pas-de-Calais, la chaîne des terrils s’étire sur plus de cent vingt-cinq kilomètres jusqu’au Borinage belge. Plusieurs centaines de collines noires s’élèvent ainsi pour témoigner de l’extraction du charbon pendant plus de deux siècles.

Espaces naturels n°19 - juillet 2007

Journées sans voiture

Tous les jours, dans les gorges du Verdon, entre 500 et 1 000 véhicules individuels se pressent pour parcourir la route des crêtes. En septembre 2003 et 2004, puis en juillet 2006, c’est-à-dire en période de plus forte affluence, quatre journées expérimentales sont alors successivement organisées. Leur objectif : des journées sans voiture. Un arrêté du conseil général ferme la route (départementale) aux véhicules individuels à moteur et la route des crêtes ne devient accessible que par navette, mise en place pour l’occasion, ou par des moyens non motorisés.

Espaces naturels n°19 - juillet 2007

Une abbaye pour aimer les chauves-souris

Février 1997, une équipe d’architectes et de gestionnaires visite l’abbaye cistercienne de Saint-Maurice. Mais l’heure n’est ni à l’émotion, ni aux questions sur l’origine du site. Plus technique, la visite prépare le prochain chantier. Le conservatoire du littoral, propriétaire du domaine depuis six ans, a décidé de sa réhabilitation et, après une première période visant à fixer les axes de restauration des boisements et du parc, le moment est venu de programmer les travaux. La couverture du bâtiment constituera la première étape du chantier.

Espaces naturels n°19 - juillet 2007

Un jeu de rôles assisté par ordinateur

ButorStar ! Ce jeu de rôles assisté par ordinateur est conçu pour former les étudiants à la gestion concertée des espaces naturels. Il est également employé comme support de réflexion collective avec les usagers pour une gestion durable de leur marais. Il a été mis au point1 dans le cadre d’un projet Life nature, destiné à améliorer la gestion des roselières pour la conservation du butor étoilé, un héron menacé à l’échelle européenne. Le jeu vise à favoriser la prise de conscience :

Espaces naturels n°19 - juillet 2007

D’égal à égal

Jolie leçon de respect ! Voici ce que les Français ont retenu de l’allocution de Làszlò Haraszthy, sous-secrétaire d’État à l’Environnement hongrois, alors qu’il s’exprimait devant le comité de pilotage du programme franco-hongrois pour la biodiversité. La scène se déroulait en janvier 2005. Alors qu’on s’attendait, légitimement, à ce que l’hôte officiel salue la coopération franco-hongroise engagée depuis 2001, il débuta son discours en présentant les nombreux autres partenariats internationaux dans lesquels la Hongrie est impliquée.

Espaces naturels n°19 - juillet 2007

Natura 2000

Les quinze États sont donc soumis à la même directive, au même calendrier, mais ils n’ont pas usé des mêmes voies pour transposer la directive européenne.

Espaces naturels n°3 - juillet 2003

« Rien d’autre que médiateurs »

Notre mission est délicate, témoigne Mathieu Rocheblave, chargé de mission au Parc du Vercors. La mise en place du schéma d’organisation des activités de plein air nous oblige à conjuguer des intérêts et sensibilités divergentes. Pour pérenniser les activités sportives, dont nous pressentons qu’elles ont un poids économique important, nous devions gérer les conflits d’usages entre acteurs. Concrètement, sur chaque site, il nous a fallu inventer « le » consensus d’organisation.

Espaces naturels n°3 - juillet 2003

Interreg 3

Toujours en quête d’unité, l’Europe met la main au portefeuille et, avec le dispositif Interreg, s’achète une dynamique interrégionale. Troisième du nom, Interreg III couvre la période 2000-2006 et permet de financer des projets communs à des organismes de nationalités différentes. Ils sont soit transfrontaliers (volet A), soit transnationaux (volet B), soit encore interrégionaux (volet C). Interreg bénéficie d’un budget total de 4,875 milliards d’euros dont 397 millions destinés à la France.

Espaces naturels n°3 - juillet 2003

« La diplomatie des petits pas »

Tout d’abord, le recensement des sites ! Dès cette première étape, le GIP des Calanques s’est trouvé confronté au tangible : comment inventorier les sites cachés ou officieux ouverts notamment par les professionnels pour un usage privé… ou, plus simplement, comment réaliser le listing des voies non répertoriées dans le topo-guide ? Une seule solution : le relationnel. La confiance avec les usagers, et notamment les sportifs de la fédération, ayant été instaurée, l’étude de terrain et les échanges ont permis de découvrir les voies « cachées ».

Espaces naturels n°2 - avril 2003

Varappe, une convention sans risque

Longtemps, les grimpeurs furent en paix avec leur conscience environnementale. Ils évoluaient dans des déserts verticaux avec, sous leurs pieds agiles, le décor vertigineux des espaces naturels. Ils méconnaissaient les conséquences de leur activité sur les équilibres environnementaux des sites.

L’important développement des activités d’escalade a nécessité d’équiper les parois, d’aménager des sites, des chemins d’approche et des zones de stationnement. Toutes choses qui ont un impact direct sur les équilibres environnementaux et impliquent une gestion rigoureuse des risques.

Espaces naturels n°2 - avril 2003

Identifier les bons interlocuteurs et leur donner du temps

En 1987, débutaient en France les premiers lâchers du plus vaste programme de réintroduction jamais imaginé en Europe : 1 500 km d'arc alpin, quatre pays, trois langues, un réseau international d'élevage. Les jeunes gypaètes barbus issus de captivité allaient bientôt rejoindre leur abri naturel et s’élancer pour leur premier vol. Il faudra alors patienter dix années (1997) avant qu’ils ne se reproduisent dans la nature. L’année suivante le massif du Bargy, Haute-Savoie, était désigné en tant que Zone de protection spéciale (ZPS) au titre de la directive Oiseaux.

Espaces naturels n°2 - avril 2003