Le dialogue territorial avant toute chose

Il y a des élus qui pensent qu'il faut imposer pour faire avancer les choses, que celui qui décide, c'est celui qui paye, et il y en a d'autres qui croient au débat permanent. Parmi ces derniers, Christophe Cavard, président du Grand Site des gorges du Gardon depuis sa création en 1993, est un convaincu. « Je crois qu'en démocratie, la délégation faite aux élus n'est pas un chèque en blanc. Pour marcher sur nos deux jambes, il faut des institutions, mais il faut aussi du participatif. C'est un pilier des réserves de biosphère, leur marque de fabrique.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Accepter les réalités territoriales

La création de la Réserve naturelle régionale des terres et étangs de Brenne, Massé-Foucault, peut être considérée comme le résultat d’un processus de longue haleine dans lequel l’implication des acteurs et les relations humaines de confiance

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Les services pour favoriser le dialogue territorial

Depuis 2005, la notion de services écosystémiques a déclenché un entrain collectif et rassemblé toute une communauté autour d’elle en proposant une solution alliant « conservation et développement ». En effet, le concept de services écosystémiques a permis d’élaborer un cadre pour contribuer à une prise de décision effective concernant la conservation de la biodiversité et l’utilisation des ressources naturelles. Les progrès faits en termes d'évaluation permettent d'en faire un bon outil de dialogue, dans une vision transversale et multifonctionnelle des territoires.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Vertus de l'équilibre (en DD comme ailleurs)

Que le bois soit une énergie renouvelable, personne ne le conteste. Sauf que c'est une ressource limitée. Son utilisation repose donc sur la bonne gestion des forêts, et la prise en compte d'intérêts parfois divergents : propriétaires, exploitants, promeneurs, naturalistes, industriels... Dans le contexte d'une demande sociale et politique forte pour les énergies renouvelables, vient la question de la sur-exploitation.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Chartes des parcs nationaux : éveiller à la concertation ou raviver les conflits ?

La loi du 14 avril 20061 issue du rapport Giran de 2003 élargit le principe des chartes des parcs naturels régionaux aux parcs nationaux. Le Parc national des Écrins avait cependant pris les devants de ces logiques partenariales dès juillet 1996, avec les chartes d’environnement et de développement durable signées avec chacune des communes. Si les parcs nationaux créés après cette loi sont nés avec leurs chartes et leurs communes adhérentes, ceux de première génération, issus de la loi de 1960, ont dû la créer de toutes pièces.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Une agence coeur de réseaux

Ça y est, l’Agence française pour la biodiversité (AFB) est créée. La création par la loi de reconquête de la biodiversité de cet établissement public témoigne de la prise de conscience grandissante de la société vis-à-vis des enjeux biodiversité. Grandissante mais pas encore à hauteur de la réalité de ces enjeux. La biodiversité, c’est en effet bien plus que la somme des différentes espèces de faune et de flore.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Croiser les regards, partager les stratégies de préservation

Initialement, nous faisions face à une situation de blocage. Les relations étaient crispées entre gestionnaires et naturalistes, d’un côté, qui reprochaient aux spéléologues de perturber les populations de chauves-souris en période de sensibilité, et spéléologues, de l’autre, agacés par la seule entrée « gîte à chauves-souris » et craignant également des restrictions de leurs pratiques. D’où l’absence quasi-systématique des spéléologues lors de la concertation autour des projets de gestion et l'émergence, ponctuellement, de conflits d'usage.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Changer d'échelle pour concilier accueil et protection

« Depuis certains points de vue, on ne voit que la dune, la forêt et la mer... Ces espaces sont vraiment splendides ! » Même si le littoral aquitain fait son quotidien, Guillemette Rolland, du Conservatoire du littoral, reste très touchée par la beauté des paysages des bords de mer qu'elle préserve. C'est qu'il aurait pu en être tout autrement pour cette longue et large bande côtière allant de la Pointe de Grave jusqu'à la frontière espagnole, préservée du béton et du bitume.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Faire passer l'info par des ambassadeurs

Difficile d'être sur tous les fronts en même temps. En effet, le golfe du Morbihan est une aire marine protégée qui concentre de nombreuses activités maritimes professionnelles et de loisirs mais aussi une biodiversité très riche et variée qui côtoie ostréiculteurs, pêcheurs, navires à passagers, plaisanciers, plongeurs, kayakistes, écoles de voile…

DES AGENTS DU PNR SUR LE TERRAIN

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Restaurer l'habitat de l'anguille

Dans le marais, un héron s’agite bougeant nerveusement la tête de haut en bas et de droite à gauche. L’oiseau se bat avec une proie qui ne cesse de s’agiter, s’allonger, s’enrouler, qui finit par lui échapper puis qu’il capture à nouveau. Au bout de plusieurs minutes, la proie semble maîtrisée et le héron va s’offrir un déjeuner à la saveur réputée, et autrefois bien connu. L’anguille, résistante, mais qui finit par céder, c'est le résumé de son état de conservation défavorable.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Le dossier lu par... Raphaël Mathevet

Ce dossier montre comment concilier biodiversité et activités humaines reste une aventure permanente. Les expériences rassemblées ici tentent tantôt de rendre compte des processus en train de se faire tantôt d’expliquer les causes de succès ou d’échec, les risques encourus. Plusieurs expériences montrent comment le fait d'entamer un dialogue peut donner aux acteurs du territoire l’envie de continuer à construire ensemble un projet, ou tout au moins de créer des liens qui encourageront à poursuivre. Les efforts et compétences à fournir sont variables.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

Une place pour la gestion traditionnelle

Des divergences évidentes s’expriment entre les réalités écologiques, sociétales et culturelles de la Guyane, territoire amazonien, et les contraintes des cadres de gestion nationaux et européens. C’est à travers ce contexte multi-culturel particulier, dans lequel s’inscrit le Parc amazonien de Guyane, et au regard des nombreux retours d’expérience déjà publiés sur le sujet, qu’un éclairage supplémentaire est ici apporté sur la conciliation entre conservation et usages de la nature.

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

De la myrtille au Grand tétras, une approche intégrée

LA MYRTILLE, UNE PRODUCTION EMBLÉMATIQUE… LONGTEMPS EN QUÊTE DE RECONNAISSANCE

Espaces naturels n°57 - janvier 2017

L'achat, une valeur sûre soutenue par les agences de l'eau

Soutenir l'achat est l'un des outils incontournables des agences de l'eau pour contribuer à mettre fin à la disparition, à la dégradation des zones humides et préserver ou maintenir leur fonctionnalité. Ce constat de la régression des zones humides au cours des dernières décennies est partagé par d'autres. Il est intéressant de noter que les agences de l’eau ont choisi cette option comme étant celle qui permet d’agir « efficacement et rapidement pour éviter de nouvelles pertes de surfaces et pour reconquérir des terrains perdus. »

Espaces naturels n°50 - avril 2015

PAEN : nouvel outil pour les espaces agricoles et naturels

Les départements contribuent à la préservation des espaces naturels et agricoles. Ils disposent pour cela des politiques en faveur des espaces naturels sensibles (ENS-chiffres p.24). La Loi relative au développement des territoires ruraux, qui leur a transféré les outils de l’aménagement foncier rural (réaménagement foncier, réglementation des boisements, terres incultes), leur permet aussi de créer des PAEN (périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains).

Espaces naturels n°50 - avril 2015

La maîtrise foncière des espaces naturels pour quoi faire ?

DE LA SIMPLE ACQUISITION À LA MAÎTRISE FONCIÈRE MULTIFORME

Espaces naturels n°50 - avril 2015

Une révision partagée de la stratégie à long terme

La stratégie du Conservatoire ne peut être qu’une stratégie à long terme. L’action foncière demande un pas de temps long pour se mettre en place, souvent générationnel et donc au minimum trentenaire. Les missions ont évolué, qu’il s’agisse de l’action foncière ou de la gestion : la restauration des écosystèmes est une oeuvre de longue haleine, sans cesse renouvelée dans le contexte des évolutions dynamiques du littoral, l’ouverture au public doit être souvent repensée en fonction de l’évolution des usages.

Espaces naturels n°50 - avril 2015

Animateur foncier : pédagogie et passion

« Notre travail, c'est de mettre en application un programme d’acquisitions foncières. On a l'avantage d'être dans le processus du début à la fin, de la stratégie à l'application, » résume Patricia Bigot, de la délégation Manche-Mer du nord du CDL. Effectivement, le rôle de l'animateur foncier est généralement de gérer aussi bien les ventes spontanées (quand le propriétaire vient de lui-même proposer son terrain à la structure), que la prospection et l'exercice du droit de préemption.

Espaces naturels n°50 - avril 2015

40 ans d'ambition pour le littoral

Au plus fort d’une fièvre bâtisseuse sans précédent, l’année 1975 a vu naître un organisme un peu ovni parachuté sur le territoire par un gouvernement inspiré, mais surtout visionnaire : le Conservatoire du littoral, dont la mission consisterait à préserver d’une urbanisation galopante les plus beaux rivages de notre pays.

Espaces naturels n°50 - avril 2015

Les pieds dans l'terrain²

Faites les marcher ! Faites les marcher, dans la durée, dans l'effort doux et la joie de vivre. Un peu court ? Et bien si, c'est prouvé : des chercheurs en sciences cognitives ont montré que deux heures d'activité physique quotidienne permettraient à des enfants d'améliorer notamment leurs performances cognitives (attention, compréhension, capacité d'analyse, synthèse).

Espaces naturels n°50 - avril 2015

Pirogue à voile : transmettre et innover

Avec une pirogue à voile, on peut faire beaucoup de choses : du transport écologique, de l'éducation à l'environnement, de la gestion de milieu, et même de la recherche scientifique. Le tout de façon durable, en faisant revivre un savoir-faire ancestral. Va’a Motu espère sensibiliser les habitants à l’utilisation d’embarcations à voile parfaitement adaptées à l’environnement de ses atolls. De plus, et c’est vraiment le coeur du projet, naviguer à la voile sans émission carbone, c'est une façon d'être en accord parfait avec l’éthique de la Réserve de biosphère.

Espaces naturels n°50 - avril 2015

Protéger les espaces agricoles et naturels pour l'avenir de l'Humanité

2015 est l’année internationale des sols. De plus, elle se termine à Paris par la conférence internationale sur le climat. Que d’opportunités pour évoquer l’indispensable protection des espaces naturels. En effet, ces espaces, qui comprennent notamment les terres agricoles1, résultent de multiples interactions entre le sol, le climat et la flore et la faune, remarquées et « ordinaires », connues et inconnues. Ils assurent des fonctions essentielles : ils fournissent plus de 97% de l’alimentation calorique de l’Humanité, et stockent 3 fois plus de carbone que l’atmosphère.

Espaces naturels n°50 - avril 2015

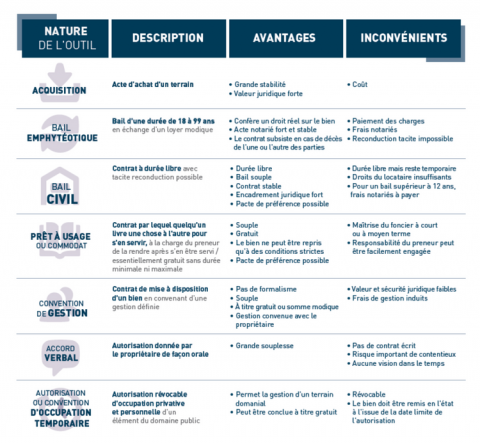

Les principaux outils de la maîtrise foncière dans les espaces naturels

La maîtrise foncière peut revêtir d’autres formes que la seule acquisition foncière. En effet, maîtriser le foncier, c’est obtenir les droits réels d’occupation et/ou de gestion d’un terrain, et il n’est pas toujours nécessaire ou possible d’acquérir.

La maîtrise foncière peut revêtir d’autres formes que la seule acquisition foncière. En effet, maîtriser le foncier, c’est obtenir les droits réels d’occupation et/ou de gestion d’un terrain, et il n’est pas toujours nécessaire ou possible d’acquérir.

Espaces naturels n°50 - avril 2015

Foncier : trouver la bonne articulation avec les autres protections

Un propriétaire institutionnel ou privé, des gestionnaires associatifs ou publics : toutes les combinaisons sont possibles pour servir l'objectif de protéger un espace naturel. Un mille-feuille souvent critiqué mais qui trouve pourtant son équilibre. Sur le littoral atlantique par exemple, le Conservatoire du littoral mène son action foncière et collabore avec la LPO sur des réserves naturelles nationales, mais aussi des conservatoires d'espaces naturels, des communautés de communes, l'ONCFS, les départements. De part et d'autre, on y trouve son intérêt.

Espaces naturels n°50 - avril 2015

Stratégie d’éducation

La compréhension d’un site est le meilleur outil de protection. C’est pourquoi le Grand site du Puy Mary a placé les services d’accueil et de découverte au premier plan de ses actions.

Un travail de fond a été initié avec des structures scientifiques et pédagogiques locales (BRGM, association Volcan terre d’éveil, Muséum des volcans, Biome…) aboutissant à la création d’un livret pédagogique. Celui-ci intègre une carte géologique simplifiée et situe les éléments paysagers d’intérêt géologique.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Tout l’intérêt des géologues

Propriété du conseil général du Val d’Oise, la carrière de Vigny-Longuesse (21 ha) est classée Espace naturel sensible. Territoire à fort enjeu géologique, l’endroit fut sujet à controverses scientifiques pendant plus de cent cinquante ans. La carrière a été exploitée pour son calcaire du Danien (un co-stratotype du niveau de l’ère tertiaire [-65 Ma] très peu visible en Europe). Elle abrite une faune fossile considérable et d’anciens récifs coralliens sont encore visibles.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Outils innovants pour site naturel

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) permettent de rendre l’information accessible d’à peu près n’importe où. Pour le promeneur, c’est la possibilité d’être introduit dans le monde de la biodiversité ordinaire. Pour le gestionnaire ou le scientifique, c’est la possibilité d’emmener sur le terrain des outils d’analyse qui affineront son expertise. Nous n’en sommes qu’aux balbutiements et si les applications NTIC paraissent séduisantes, il convient de les aborder avec recul pour limiter les erreurs liées à l’innovation.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

« Nous ne sommes pas des prestataires »

L’institut Albert-de-Lapparent a prêté main forte aux gestionnaires de terrain. Nous sommes intervenus à Vigny-Longuesse (cf. article ci-contre). Notre rôle a consisté à sélectionner des « spots », c’est-à-dire à définir ce qu’il fallait mettre en valeur dans cette grande carrière devenue réserve.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

La route numérique « De rivages en calanques »

Sur cinquante et un kilomètres, de Saint-Raphaël à Roquebrune-sur-Argens en passant par Fréjus, la route touristique De Rivages en Calanques valorise le sentier du littoral. Le public peut, via un smartphone, obtenir de l’information sur l’histoire, la nature, les activités de loisirs, les services… Pour le pôle

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Le recours à la géologie pour gérer et réaménager un site

Les échelles des temps géologiques se comptent en millions d’années. Aussi, la prise en compte des évolutions minérales est-elle rarement considérée comme pertinente pour la gestion des espaces naturels. L’exemple de l’Aven d’Orgnac montre au contraire combien une approche géologique peut être fructueuse quand elle intègre les différents domaines de l’hydrogéologie, la géochimie et plus généralement de l’étude des transferts dans les roches terrestres. Elle a par exemple conduit à modifier les conditions d’accès au site par le public et à réaménager totalement les surfaces de parkings.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Les populations d’oiseaux en « bon état » dans les réserves naturelles

Après dix années de suivi, dans le cadre du protocole Suivi temporel de oiseaux communs (Stoc), Réserves naturelles de France a décidé de dresser un état des populations d’oiseaux communs observés au sein des réserves, d’en calculer les tendances d’évolution et de les comparer avec celles observées au niveau national. Le Stoc, protocole d’évaluation des tendances d’évolution des effectifs des espèces d’oiseaux les plus communes en France, est réalisé parallèlement depuis maintenant une dizaine d’années dans un nombre toujours croissant de réserves naturelles (65 en 2011).

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Les paysages sont marqués par leur roche

La morphologie et l’allure de nos paysages résultent de l’interaction d’un ensemble de facteurs. À la base de tout : le soubassement, rocheux ou alluvial. Ainsi, pas de zones humides, de peupliers ou de canards sur des platiers calcaires ; pas plus que l’on ne trouve des chênes et lézards verts sur des argiles.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Reconsidérer notre rapport au Vivant

Peu conscients de l’interdépendance entre non-humains et humains, ces derniers s’autorisent à décider ce qui est utile ou inutile, voire nuisible, et pourquoi pas à éradiquer des espèces vivantes. Des effets boomerang en résultent telles des maladies nosocomiales ; des pullulations de ravageurs dont les prédateurs n’existent plus ; la multiplication des résistances aux herbicides, pesticides, antibiotiques, etc., et pour les humains, l’appauvrissement d’écosystèmes qui entraîne des pénuries… ou pire.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Trouver les chemins de l’eau souterraine

Pour qui gère un espace naturel, il est utile et simple de connaître les chemins de l’eau, des cours d’eau. Google Earth suffit largement pour ce faire. Dans les régions calcaires cependant, les régions karstiques comme on dit, c’est une tout autre affaire.

Prenons l’exemple des Hauts plateaux du Vercors (réserve naturelle), la photo aérienne ne révèle que rochers nus, forêts maigres, pelouses bien grillées à la fin de l’été. Mais où passe l’eau de la pluie ?

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

« Les cailloux ne se reproduisent pas, ils sont condamnés à disparaître »

Suivre la trace d’un oiseau dans le ciel, c’est à la fois fugitif et sensible. Nul besoin d’être savant pour apprécier la magie d’un tel moment. Pouvez-vous ressentir des émotions similaires en contemplant une pierre ?

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Comment nous avons découvert que notre site abritait du patrimoine géologique

La Réserve naturelle du Bois du parc n’a pas le titre de réserve géologique ; pourtant, vous vous préoccupez principalement de la protection de ce patrimoine. Comment expliquez-vous cet état de fait ?

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Intégrer la dimension géologique dans le plan de gestion

Pourquoi intégrer géologie et patrimoine géologique dans son plan de gestion ? Et pourquoi pas ? Notre responsabilité n’est-elle pas de considérer le patrimoine naturel dans son ensemble ?

Prenons l’exemple de la Réserve naturelle régionale de la forteresse de Mimoyecques. Un ancien site militaire souterrain creusé dans le massif crayeux du nord du Boulonnais (62). Un lieu de mémoire fréquenté chaque année par 10 000 visiteurs et près de 400 chauves-souris, qui en ont fait l’un des plus importants sites d’hibernation au nord de Paris.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Trois outils juridiques pour protéger le patrimoine géologique

Le site inscrit ou classé est protégé au vu de critères artistiques, historiques, scientifiques ou de son caractère légendaire ou pittoresque. Environ un tiers des sites et monuments naturels classés sont de nature géologique, comme les Gorges du Verdon (83), les Demoiselles coiffées du Sauze (05), ou encore les Pénitents des Mées (04). La loi du 21 avril 1906 (1) repose sur un processus de reconnaissance sociale de valeurs exceptionnelles liées à des lieux de beauté ou de mémoire.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

La protection in situ, une si bonne idée ?

Comme pour l’objet culturel ou naturel, l’objet géologique est un élément de mémoire ; de la mémoire de la Terre.

La prise de conscience pour la protection des sites géologiques a été initiée vers 1978. En 1991, une étape fondamentale aboutissait à sa patrimonialisation avec l’adoption de la Déclaration internationale des droits de la mémoire de la Terre. Et, nourries des concepts sur la nouvelle muséologie développés par Georges-Henri Rivière, les réflexions sur ce nouveau patrimoine géologique ont aussi porté sur sa muséalisation.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Géologie, j’aime ton nom !

Pour nous, Terriens de la planète « Gê », la géologie correspond aux fondements de l’univers qui nous entoure. Elle est la science qui étudie la Terre, sa structure, les matériaux qui la composent, les phénomènes qui l’affectent et son histoire depuis sa formation, il y a environ 4,6 milliards d’années. Tout autour de nous est sous-tendu par un contexte géologique, aucun environnement n’y échappe.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013