Donnez toutes les chances de réussite à votre suivi

Réserves naturelles de France a l’expérience ! Depuis plus de vingt ans, l’association développe des protocoles standardisés de suivi d’espèces et d’habitats. Des protocoles souvent élaborés en partenariat avec des organismes scientifiques et qui correspondent à des besoins identifiés dans les plans de gestion. Tout pourrait donc être pour le mieux mais la réalité montre que certains suivis tombent en dormance après quelques années. Ce constat met en cause l’animation, la centralisation et le traitement des données.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

C’est possible : suivre une population sans pouvoir identifier les individus

Déclin, augmentation, stabilité… Les suivis démographiques ont vocation à identifier les dynamiques des populations, les causes de changements observés et les processus sous-jacents. Chez les plantes par exemple, ces études impliquent de repérer des individus et d’observer leurs transitions entre différents stades de vie : de graines à plantules jusqu’à l’état reproducteur.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Voici venu le temps de l’harmonisation

Depuis 1963, chacun des parcs nationaux a mis en place un dispositif d’inventaire et de suivi de son patrimoine naturel. Ces démarches répondent aux besoins de connaissances utiles pour gérer le territoire protégé et, également, pour communiquer sur ses richesses. In fine, nous sommes aujourd’hui en présence d’une abondance de données naturalistes mais également devant une diversité de protocoles.

En 2010, Parcs nationaux de France a souhaité y voir clair.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Articuler plan national d’actions et suivis sur site

De prime abord, un protocole national de suivi ne sert pas forcément les objectifs du gestionnaire à son échelle d’intervention. Faut-il pour autant considérer que les approches sont cloisonnées ou bien une adaptation pour servir les objectifs locaux est-elle envisageable ?

Le plan national d’actions en faveur des odonates (PNA) dont une des actions est le Suivi temporel des libellules (Steli) semble démontrer que l’articulation réciproque est possible.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Encore d’actualité, le suivi des populations ?

Suivre l’évolution des populations d’espèces est loin d’être une nouveauté et certains réseaux de gestionnaires s’y attellent depuis fort longtemps. C’est le cas notamment des espèces à enjeux cynégétiques pour lesquelles une connaissance fine des populations et de leurs trajectoires conditionne le niveau des prélèvements admissibles. Cependant, le suivi des populations d’espèces est-il encore d’actualité à une époque où l’accent est mis sur l’état de conservation des habitats naturels ?

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Connaître, oui. Mais pour quoi faire ?

Plusieurs raisons conduisent le gestionnaire à mener des suivis. Il y a sans conteste des origines objectives et d’autres résultant de propositions de partenaires (la recherche par exemple). En premier lieu, les suivis relèvent d’un enjeu de connaissance. Ils vont permettre au professionnel de valider, ou non, ses choix. En effet, le gestionnaire voudra évaluer sa gestion (ai-je atteint mon objectif ?), qu’elle soit active ou relève de la non-intervention, et pour ce faire, il devra analyser les résultats de suivis.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Suivi, les trois questions préalables

Tout suivi suppose que les informations récoltées soient suffisamment pertinentes pour permettre de comprendre le fonctionnement du système écologique et d’en éclairer la gestion. En pratique, cette maxime nécessite d’adopter, préalablement à toute action, un petit nombre de principes.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Ne cédons pas à l’effet de mode

Pour la faune comme pour la flore, les professionnels de la nature reçoivent des invitations de plus en plus nombreuses à participer à des opérations de suivis d’espèces. Effet de mode ou réelle prise de conscience de la puissance de ces dispositifs en matière de conservation ? Je ne parle pas ici des suivis d’individus, ou de protocoles appliqués par des chercheurs avec un objectif très ciblé et pour un temps limité. Je veux parler de ceux visant les populations d’une espèce et qui mobilisent parfois un grand nombre d’observateurs à intervalle régulier. Ces suivis ne sont pas nouveaux.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Protocole mal calé, le petit coup de pouce des biostatisticiens

La pie-grièche écorcheur est une espèce d’intérêt communautaire (1). Pour en estimer l’abondance dans la zone de protection spéciale Forêt, bocage, étangs de Thiérache, une étude est entreprise en 2009. Or, une fois le protocole monté et le travail de collecte effectué, le Parc naturel régional de l’Avesnois (opérateur) s’aperçoit de son inadéquation. Les résultats ne peuvent pas être interprétés.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Combien ça coûte ?

Que faut-il intégrer dans le coût d’un suivi ? La première variable à prendre en compte est l’effort d’échantillonnage qui comprend le nombre de sites à inventorier, leur répartition spatiale, le nombre et la fréquence des visites envisagées ainsi que les mesures prévues (nature et nombre de taxons, variables environnementales).

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

« Le dire d’expert ? L’intuition et l’expérience »

Confronté à un sujet que l’on ne maîtrise pas, l’alternative qui se présente est soit de suivre une méthode préétablie, un peu comme ces notices qui permettent de monter ses meubles sans être menuisier, soit de faire appel à quelqu’un de compétent pour résoudre le problème à sa place. Le dire d’expert relève du second cas : on fera appel à quelqu’un que l’on juge compétent dans le domaine concerné pour qu’il donne son avis et ses conseils.

Espaces naturels n°40 - octobre 2012

Rhoméo : Observatoire d’évolution des zones humides

L’évaluation est au cœur des exigences des politiques publiques. Sur la thématique des zones humides, la directive cadre sur l’Eau, le plan national Zones humides, le Sdage Rhône-Méditerranée, visent la non-dégradation de ces milieux et leur maintien en bon état. Mais, dans le même temps, les moyens dédiés à l’évaluation ne sont pas toujours suffisants et les différentes échelles d’évaluation pas nécessairement compatibles. Depuis 2009, le programme Rhoméo (Rhône Méditerranée Observatoire) travaille sur ces sujets.

Espaces naturels n°40 - octobre 2012

Méthode pour les pelouses calcicoles et les prairies de fauche

Elaborée par le Muséum national d’histoire naturelle, une série de méthodes à destination des gestionnaires de sites Natura 2000 permet d’évaluer l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire. Les comités de pilotage peuvent ainsi se saisir de cette base scientifique pour établir leurs objectifs de conservation. Parmi ces méthodes, une version finalisée début 2012, concerne deux des principaux habitats agropastoraux d’intérêt communautaire présents dans les espaces naturels, à savoir les pelouses calcicoles et les prairies de fauche.

Espaces naturels n°40 - octobre 2012

Vous voulez convaincre ? Montrez, faites voir, illustrez

Vous travaillez depuis quinze ans avec les acteurs du site Natura 2000. Vous cherchez avec eux à définir des mesures de gestion. Pouvez-vous nous donner quelques conseils : comment s’y prend-on ?

Surtout pas comme nous (sourire)… Au début, en bon gestionnaire, nous avons voulu expliquer ce qu’est l’état de conservation et… cela n’a pas marché. Ce concept est très technique. Vouloir entrer dans les détails scientifiques, c’est montrer les choses de notre point de vue ; au risque, bien sûr, de n’être pas entendu.

Espaces naturels n°40 - octobre 2012

État de conservation, où va-t-on ?

La thématique de l’évaluation de l’état de conservation a fait son entrée en scène dans le monde des gestionnaires d’espaces naturels par la directive Habitats. Cependant, la commission scientifique de Réserves naturelles de France conclut que cette approche Natura 2000 mérite d’être complétée. En effet, un gestionnaire de réserve doit s’intéresser à tous les habitats existants dans l’aire protégée, certains pouvant avoir une forte valeur patrimoniale sans pour autant être visés par la directive.

Espaces naturels n°40 - octobre 2012

À la manière d’une société humaine

Mis en avant par la directive Habitats en 1992, le concept d’état de conservation d’un habitat a été rapidement adopté pour dépasser aujourd’hui son périmètre d’origine.

Mais de quoi s’agit-il ? Souvent comparé à l’état de santé d’un individu, il serait plus exact de le mettre en parallèle avec celui d’une société humaine : avec ses interactions entre personnes, avec ses évolutions.

Si l’on s’en réfère à la directive créatrice, celle-ci prévoit une évaluation tous les six ans afin de s’assurer d’atteindre un état favorable.

Espaces naturels n°40 - octobre 2012

Regards sur l’état de conservation

La directive Habitats nous invite à évaluer l’état de conservation d’un habitat naturel. Mais comment caractériser cet habitat ?

Espaces naturels n°40 - octobre 2012

Outre-mer, l’action vise principalement les mangroves

Mal aimées, peu accessibles, les mangroves dégagent des odeurs sulfureuses. Emplies de déchets et d’insectes (moustiques, papillonite…), ces zones plates sont convoitées pour l’urbanisation. Elles régressent. Pour les faire connaître du grand public, un certain nombre d’aménagements à caractère pilote ont été installés sur les terrains du Conservatoire du littoral qui permettent de les découvrir à pied sec.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

La société civile s’engage pour l’eau

Comment, dans une région à forte croissance démographique, concilier développement, et conservation des écosystèmes ? Depuis 2008, le projet « Engager la société civile dans la gestion intégrée de l’eau en région sud et est de la Méditerranée » veut y répondre. En Tunisie, Maroc, Jordanie, trois opérations visent à améliorer la gouvernance locale de l’eau en renforçant la participation de la société civile et la sensibilisation des gouvernements à l’importance des zones humides.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

En préparation : une norme Afnor pour les travaux de génie écologique dans les zones humides et les cours d’eau

Quelques entreprises, pratiquant des travaux de génie écologique1 et constatant qu’il est parfois trop simple de s’attribuer des vertus « vertes » sans en maîtriser les concepts, ont pensé que la mise en place d’une norme ne serait pas de trop. Particulièrement pour les zones humides.

Document de référence approuvé par un institut de normalisation tel qu’Afnor, une norme définit des caractéristiques et des règles volontaires applicables aux activités. Elle est le consensus entre l’ensemble des parties prenantes d’un marché ou d’un secteur d’activité.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

La station de lagunage s’est avérée favorable à la biodiversité

Voici une vingtaine d’années, la ville de Rochefort (Charente-maritime) devait agrandir sa station de traitement des eaux usées située en bordure du fleuve Charente. Après réflexion, et en collaboration avec la Ligue pour la protection des oiseaux, la municipalité opte pour la technique du lagunage extensif.

L’équipement, qui s’intègre dans cet espace de marais, s’étend sur 70 hectares et comprend six plans d’eau d’une superficie totale de 35 hectares (de 1,40 à 1 m de profondeur).

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

Moteur économique, la coopérative garantit la longévité de l’action

Plus que de la connaissance scientifique, plus que la maîtrise technique, il faut un ressort humain pour préserver les zones humides. « Notre société coopérative d’intérêt collectif (Scic) est née fin 2006, parce qu’un groupe de propriétaires et de naturalistes se faisait confiance et avait besoin d’un outil efficace pour préserver les zones humides », explique Céline Rives Thomas, associée dans Rhizobiòme, Scic tarnaise s’employant à préserver le patrimoine naturel. « Nous avons conçu cet outil comme un lieu de construction de solutions partagées.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

Une nouvelle façon de considérer l’apport scientifique ?

Les scientifiques interviennent dans les décisions de gestion. Le rôle qui leur est dévolu a-t-il évolué depuis vingt ans ?

Beaucoup. Les espaces naturels – zones humides comprises – sont devenus des points d’ancrage de vrais projets territoriaux. On y applique les principes du développement durable, dans ses trois composantes. D’autres acteurs et d’autres scientifiques que des biologistes, des sociologues, des économistes…, interviennent donc. Et de facto, les biologistes ont des rôles moins prédominants.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

Dans le collimateur

Face au fourmillement d’initiatives mais également au peu de visibilité des actions en faveur des zones humides, le ministère chargé de l’écologie a réuni ses partenaires. Le 1er février 2010, à l’issue d’un an et demi de travail, un plan national de vingt-neuf actions était lancé1. Non un service minimum pour les zones humides mais une réelle ambition. Les zones humides sont à l’interface de nombreuses politiques et il est nécessaire d’y intégrer leur préservation.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

Vite, un prestataire de travaux...

Où trouver un prestataire susceptible de conduire des travaux en zone humide ? Un document élaboré par le pôle-relais Tourbières en collaboration avec les autres pôles-relais recense les différents types de structures (association ou entreprise d’insertion, entreprise privée, établissement public…) classés par région administrative, avec quelques éléments d’information sur leur domaine de spécialité (débroussaillement, entretien des berges, draguage, dessouchage…).

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

Dorénavant, vous pouvez l’affirmer : « Ici, je suis dans une zone humide »

Parmi les nouvelles dispositions applicables aux zones humides, un arrêté et une circulaire de 2010 permettent de délimiter leur contour. Qu’en est-il exactement ?

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

Où trouver des sous ?

Les fonds attribués dans le cadre du plan national d’action zones humides de 2010 devraient remporter un franc succès. En plus des aides agricoles consacrées à la gestion durable des prairies humides par les agriculteurs, ce plan est doté d’un budget global de 20 millions d’euros sur trois ans pour l’État et ses établissements publics.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

Rien de nouveau sur le bon niveau d’eau

Autant de passions pour de l’eau… ? Autour du lac de Grand-Lieu, comme dans de nombreux marais, la seule évocation du niveau de l’eau enflamme inévitablement les esprits.

D’ailleurs comment sont-ils fixés ces niveaux d’eau ? A-t-on même une idée précise du niveau idéal ? Si la valeur écologique de Grand-Lieu en fait un lieu protégé1 par un arsenal de mesures réglementaires, il n’en reste pas moins que la Société nationale de protection de la nature (SNPN), gestionnaire de cette réserve naturelle nationale, doit répondre à ces questions particulièrement prégnantes.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

« Mes vaches, elles sont dans l’eau jusqu’au 15 juillet. »

Pour nous, agriculteurs, un niveau d’eau acceptable devrait nous permettre de faire pâturer nos bêtes six mois par an. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Mes vaches sont dans l’eau de la mi-juin jusqu’au 15 juillet. Le pâturage est difficile et la qualité du foin s’en ressent : certaines plantes comme l’agrostis ont disparu au profit de plantes hydrophiles tel le carex.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

Démoustication: dilemme entre confort humain et biodiversité

Les politiques de gestion des moustiques sont aujourd’hui mises en tension entre protection de la nature et protection de la santé humaine.

Le contexte de la Camargue est de ce point de vue révélateur.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

L’outre-mer enjeu de connaissance

Au centre des enjeux pour la biodiversité : l’outre-mer et la nécessité d’élaborer des scénarios sur les changements futurs. Il est indispensable de synthétiser toutes les connaissances éparses mais aussi d’obtenir des séries longues de données, complémentaires. Le Système d’information sur la nature et les paysages (SINP) vise depuis 2007 à la caractérisation et la structuration de l’ensemble de la connaissance disponible. Il s’appuie sur les nombreux systèmes d’observation et d’inventaire de la biodiversité existant.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

L’étranger, c’est moi

Aboutira, aboutira pas ? La réserve de Kaw transformera-t-elle un deuxième essai pour établir son plan de gestion ? À chaque fois, jusqu’ici, le document n’a pu aboutir car trop vertement rejeté par la population. Depuis quelques mois cependant, le climat a changé avec l’arrivée de Léon Razafindrakoto.

Malgache en terre guyannaise, le conservateur affiche près de vingt années d’expérience dans divers pays et une façon toute personnelle d’aborder la question.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

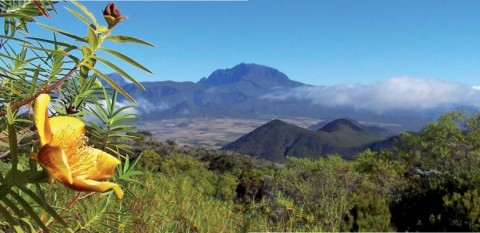

Univers divers

Terres glacées antarctiques, archipels sub-antarctiques, archipels de l’Atlantique nord, atolls, îles hautes de Polynésie, îles volcaniques et calcaires des Antilles, forêts tropicales primaires de Guyane… Avec son éparpillement géographique, l’outre-mer français présente une diversité de cultures, de paysages, de milieux naturels et d’espèces emblématiques. 80 % de la biodiversité du territoire français se trouve outre-mer.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Les habitants des atolls définissent leurs règles en référence à leur culture

En 2002, un projet vise à agrandir la réserve de biosphère de l’atoll de Taiaro (Polynésie) à l’ensemble des sept atolls de la commune de Fakarava. La proposition émane des élus de Fakarava, du gouvernement de Polynésie française relayée par le comité Mab1 France.

En accord avec le concept et les pratiques des réserves de biosphère de l’Unesco, les règles concernant l’usage des ressources seront élaborées avec les populations, lesquelles sont également sollicitées pour établir un zonage spatialisant les types de réglementations et modes de gestion.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Le projet de loi Grenelle 2 vise l’outre-mer

Présenté comme « la boîte à outils juridique » du Grenelle de l’environnement, le projet de loi dit Grenelle 2 1 est un texte d’application et de territorialisation de la loi Grenelle 1 du 3 août 2009. L’article 56 de cette loi est dédié à l’outre-mer. Il concerne notamment la sauvegarde de la biodiversité et des ressources naturelles.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

En Polynésie, l’analyse écorégionale marine vient de s’achever

Mise en place dans le but d’identifier les réseaux de sites d’aires marines protégés d’intérêt prioritaire, l’analyse éco-régionale (AER) se concentre sur les grands objectifs de conservation : hot-spots de biodiversité, échantillons représentatifs des écosystèmes, processus écologiques… Elle cherche également à identifier les activités liées à la mer, porteuses de développement économique durable, afin de développer des orientations stratégiques à moyen et long termes pour leur conservation et leur gestion.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Les erreurs ? On va les payer très cher

Vu de métropole, on parle de l’outre-mer comme d’un ailleurs pluriel et si l’on s’accorde sur une différence, on ne sait trop laquelle. On sait juste que là-bas, les enjeux de biodiversité sont « énooormes » avec plusieurs o pour bien souligner la difficulté et l’urgence à agir. Mais comment qualifier et comprendre la spécificité d’un travail de gestion outre-mer ? Ancien directeur scientifique du Centre botanique national des îles françaises de l’océan indien, Vincent Boullet a travaillé sept ans à la Réunion.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Prendre en compte l’histoire et l’organisation sociale

En cette fin d’année 2007 sur l’atoll d’Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie, le projet d’inscription des récifs sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco ne cesse d’alimenter les conversations des 2 500 habitants de l’île. En réunion dans la case de la chefferie, le « vieux » Joseph prend la parole : « C’est les vieux d’avant qui ont mis les choses comme ça ! Y faut qu’on range sans déranger… Derrière le caillou aux mulets, y a des gens, mais moi, je peux pas parler parce que c’est à eux ça ! »

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

« Il nous a fallu adapter le cahier du garde »

En Guadeloupe, la gestion des cinquante pas géométriques1 protégés par le Conservatoire du littoral est assurée par les gardes du littoral communaux. L’ONF et le Parc national confortent cette gestion courante par un entretien des écosystèmes. Or, à la variété des intervenants se superpose une variété d’outils : efficaces, perfectibles, complémentaires mais non coordonnés et donc peu opérationnels pour la programmation de la gestion des sites dans son ensemble.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

« Ici, la nature se range du côté des opprimés »

Vous aimez dire qu’outre-mer, la nature n’est pas un décor mais un personnage, qu’est-ce que cela signifie ?

Il y a, en Europe, une idée qui consiste à penser que nous pouvons nous rendre maître et possesseur de la nature. L’objet de la réunion des hommes en société est de lutter contre la nature disait-on au 18e siècle. Cette pensée occidentale a émigré vers l’Amérique au moment de la colonisation. Ceci explique la tentative d’exploitation à outrance de la nature au même titre que l’exploitation humaine.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

« Pour la sécurité des agents, une formation spécifique au milieu tropical »

Immense mer végétale dont la démesure peut inquiéter, la forêt équatoriale amazonienne ne présente pas plus de menaces que n’importe quel autre milieu extrême. Sa dangerosité cependant est liée à la richesse du contexte naturel qui expose l’agent à une variété de situations techniques et environnementales.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

« Ici, les missions de police sont plus dangereuses »

Concevoir et animer des formations au commissionnement, comme nous avons pu le faire pour les agents en Guyane, suppose de répondre à des besoins propres liés à une réalité professionnelle spécifique.

Point névralgique donc : connaître les besoins.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

« La nature est au centre de l’économie »

Avec près de 400 habitants au km2, la mise en place d’un réseau de réserves biologiques en Martinique constitue une réponse pour la sauvegarde de la biodiversité en forêt publique. Ainsi, la réserve biologique intégrale de la montagne Pelée a été créée en 2007. Suivie bientôt par la réserve intégrale de Prêcheur-Grand’Rivière, elles offriront, à elles deux, un espace protégé continu de la mer jusqu’au point culminant de l’île. Mais la tâche n’a pas été aisée pour les gestionnaires de l’ONF qui ont piloté le chantier.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

« L’enquête publique : en shimaorais ! »

L’aboutissement du processus de concertation qui, en janvier dernier, a donné naissance au Parc naturel marin de Mayotte ne doit rien au hasard. Faire cheminer les populations vers l’acceptation d’un tel parc supposait nécessairement d’être compris avant même de comprendre les réalités sociales, économiques et culturelles. La mission1 a donc pris en compte le fait que nombre de Mahorais maîtrisent encore mal la langue française.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Pas de salut sans réseautage

Agir pour l’avifaune en Guyane ! Afin de définir les espèces prioritaires, relayer des programmes globaux de conservation, valoriser ses données et son expérience, le Groupe d’étude et de protection des oiseaux en Guyane (Gepog) est en lien quotidien avec la coordination de BirdLife Amériques à Quito (Équateur). Cette proximité permet la prise en compte des enjeux de conservation de Guyane dans les programmes de la sous-région comme dans ceux de l’ensemble du continent américain.

Espaces naturels n°31 - juillet 2010

Un réseau scientifique pour la survie des espèces végétales

La phase de germination est une étape fondamentale pour la survie des espèces végétales. Certains paramètres climatiques doivent obligatoirement être réunis (humidité, température, lumière) dans des conditions favorables pour chaque espèce. Pour la plante, c’est l’étape critique, celle où elle est le plus vulnérable. Des perturbations minimes peuvent avoir des conséquences catastrophiques pour des espèces endémiques ou inféodées à un habitat particulier.

Espaces naturels n°23 - juillet 2008

Les lagons de Nouvelle-Calédonie

23 400 km2 de lagons, 8 000 km2 de constructions récifales, 15 000 espèces estimées… le système récifal de la Nouvelle-Calédonie justifie une inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. Du reste, le processus (en cours depuis les années 2000) devrait aboutir très prochainement.

Espaces naturels n°23 - juillet 2008

Quelques clés pour une coopération réussie

Small is beautiful ? L’efficience d’un projet est inversement proportionnelle à sa taille : plus il est petit et limité à une dimension technique, meilleur est son rapport coût/efficacité. Doit-on, dès lors, faire l’apologie du « small is beautiful » ? Probablement pas. Si ces projets ont une forte efficacité immédiate, leurs bénéfices sont généralement très fugaces : faute de portage, d’institutionnalisation. Soit. Privilégions donc l’appropriation par les autorités, par la population, assurons la durabilité de l’action.

Espaces naturels n°23 - juillet 2008

La biodiversité d’outre-mer au cœur des enjeux planétaires

L’outre-mer européen possède une biodiversité largement supérieure à celle de l’Europe continentale. Ce patrimoine de premier plan mondial est menacé par la pollution, la destruction des habitats et la diffusion rapide des espèces envahissantes. À ces menaces « traditionnelles » vient désormais s’ajouter le changement climatique auquel l’outre-mer est particulièrement exposé.

Espaces naturels n°23 - juillet 2008

Mobilisation autour des ressources humaines

Avec leurs particularités géographiques, biologiques, écologiques et parfois statutaires, les espaces protégés d’outre-mer ont des besoins différents des autres aires protégées. Le braconnage, trafic d’espèces, orpaillage, les espèces envahissantes, le développement touristique d’une part et l’isolement d’autre part, réclament des moyens adaptés et l’acquisition de compétences spécifiques. Or, la formation fait souvent défaut.

Espaces naturels n°23 - juillet 2008

La Manche n’est pas une frontière

Malgré le détroit de la Manche, la région Nord-Pas-de-Calais et son homologue du Kent ont développé un projet de conservation de l’infrastructure naturelle transfrontalière (CINT) via la mise en place d’un programme Interreg.

Espaces naturels n°23 - juillet 2008

Faune sans frontière

Aucune population de cétacés n’est inféodée aux frontières d’un pays. Aussi, lorsqu’il s’agit de déterminer l’état des populations de mammifères marins, seule une coopération internationale peut être envisagée. Un nouveau programme européen de comptage des cétacés dans les eaux européennes est donc engagé. C’est le deuxième programme de ce type : il s’appelle Scans II (Small cetacean abundance in the North sea).

Espaces naturels n°23 - juillet 2008

« L’environnement mondial a besoin de coopérations »

En dépit d’une croissance économique mondiale considérable, la pauvreté ne cesse de progresser. Notre planète fait face à de terribles problèmes environnementaux.

L’UICN a-t-il un rôle face à de tels enjeux ?

Espaces naturels n°23 - juillet 2008

Anticiper mais s’adapter…

L’Initiative pour les petites îles de Méditerranée (Pim)… Mené depuis trois ans par le Conservatoire du littoral, cet ambitieux projet vise la promotion et l’assistance à la gestion auprès des espaces insulaires méditerranéens. Se pose alors la question financière. Pour enclencher un tel programme international, il a fallu multiplier les partenariats et impliquer bailleurs de fonds publics et mécènes. Une réflexion qui s’inscrit dans le temps avec une vision à court terme : comment faire fonctionner un projet sans apport extérieur ? À moyen terme : comment chercher de nouveaux bailleurs ?

Espaces naturels n°23 - juillet 2008

Trop petit mon ami

Vue du terrain, la définition des politiques internationales peut apparaître comme nébuleuse. D’ailleurs, certains gestionnaires n’hésitent pas à affirmer que participer à des réunions internationales constitue une « perte de temps ». Pourtant, le lien n’est pas si ténu entre les politiques, législations, déclarations au sommet et l’action de terrain qui impose d’agir aux niveaux local, national et international.

Espaces naturels n°23 - juillet 2008

La science pour orienter les politiques publiques

Accumuler des données scientifiques, identifier des tendances, les analyser puis les transférer à la société civile et aux décideurs afin d’influencer les politiques publiques en faveur des écosystèmes humides… Tel est l’objectif de l’Observatoire des zones humides méditerranéennes, lancé par la Tour du Valat en 2006 et qui voit la coopération des organismes internationaux les plus actifs sur le terrain de la conservation des zones humides.

Espaces naturels n°23 - juillet 2008

Mettre en place une expertise mondiale de la biodiversité

Jacques Chirac, alors Président de la République française, lance l’idée en 2005 : il faut mettre en place une expertise mondiale qui, dans le domaine de la biodiversité, aurait l’ampleur et l’audience du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat.

Or aujourd’hui, après deux ans de consultations internationales, l’Imoseb, à savoir le Mécanisme international d’expertise scientifique sur la biodiversité, est prêt à voir le jour1.

Espaces naturels n°23 - juillet 2008

Solidarité et respect des identités

Sept pays alpins, quatre langues, plus de 2000 gestionnaires : depuis douze ans, le réseau alpin des espaces protégés (Alparc) fédère presque mille espaces protégés qui collaborent sur des projets et échangent techniques et méthodes de gestion.

Du fait de sa taille et des diverses cultures qui l’habitent, ce réseau connaît, bien sûr, des difficultés de fonctionnement mais certains éléments se révèlent être des atouts maîtres.

Espaces naturels n°23 - juillet 2008

Point focal national, acteur délaissé ?

Lorsqu’un accord multilatéral sur l’environnement (AME) est signé, les différents gouvernements nomment des points focaux ; à savoir des agents dont le rôle est de représenter leur État au sein de cette convention. Ceux-là ont également pour mission d’agir pour que leur pays intègre dans ses politiques les différentes recommandations définies lors des conférences des Parties1 contractantes de cet accord.

Espaces naturels n°23 - juillet 2008

Pour une coopération internationale, suivez les migrateurs

Les petits ruisseaux font de grandes rivières est-il coutume de dire. Rien n’est plus vrai pour l’Observatoire des limicoles côtiers qui débute par des activités de comptage « des plus courantes » pour prendre aujourd’hui une dimension internationale. C’est en 2000 que, dans le sillage de l’Observatoire du patrimoine de Réserves naturelles de France, quelques gestionnaires de réserves naturelles se lancent dans la mise en œuvre d’un protocole commun de surveillance des oiseaux limicoles sur le littoral français métropolitain.

Espaces naturels n°23 - juillet 2008