Désartificialiser : enjeux et limites

Quelles sont les conséquences de

l’artificialisation sur les sols ?

Les débats menés actuellement aux niveaux national et international montrent que définir l’artifi cialisation des sols est loin d’être évident. On peut considérer qu’elle correspond à l’ensemble des impacts des activités humaines sur les sols. À des degrés divers, l’artifi cialisation modifie le sol sur trois plans : chimique (déséquilibre des concentrations des constituants), physique (compaction,

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

Du ver pour la Trame verte et bleue

Le Parc naturel régional (PNR) d’Armorique s’est engagé depuis 2018 dans la mise en oeuvre d’un plan d’action Trame verte et bleue (TVB) pour la préservation et la restauration des continuités écologiques sur les 44 communes de son territoire. Des cartes (1/15 000e) localisant les « réservoirs de biodiversité » et les « corridors écologiques » ont été publiées.

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

Nous vous donnons rendez-vous à l’été 2021 pour une nouvelle aventure

Ce numéro est le dernier de la revue Espaces naturels telle que vous la connaissez. Cette belle aventure a duré 17 ans grâce à l’investissement de nombreuses personnes et notamment à l’engagement sans faille du comité éditorial. Leur action a trouvé écho auprès des lecteurs qui sont restés fidèles et ont accompagné la revue, y compris dans ses évolutions, toutes ces années.

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

Sciences participatives : observer les dessous des sols

« Plante ton slip » et il te dira quel sol tu as… Le 5 décembre 2019, journée mondiale des sols, l’opération « Plante ton slip » - auparavant déployée en France, comme dans d’autres pays, par et pour le secteur agricole - a été lancée par l’Ademe en direction de l’ensemble des citoyens français. « Par cette action pérenne et un peu décalée, nous voulons faire parler des sols, amener les citoyens à s’éveiller à la vie des sols et à leur intérêt, voire à changer leurs pratiques », explique Antoine Pierart, ingénieur et référent de l’opération à l’Ademe.

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

Restauration de milieux naturels littoraux après dépoldérisation

Évolution de la sédimentation et de la végétation du site après dépoldérisation (observatoire photographique depuis 2009). Sur la rive droite de l’estuaire de la Gironde, 190 hectares de prés salés, peu

exploités, ont été transformés en polder dans les années 1960 sur les communes de Mortagne-sur-Gironde et Chenac- Saint-Seurin-d’Uzet afi n d’installer une production céréalière intensive. En 1999,

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

Sols forestiers dégradés : objectif mull

Les principaux massifs forestiers du Parc naturel régional (PNR) Normandie- Maine se situent sur le socle armoricain constitué de roches gréseuses et schisteuses pauvres en éléments nutritifs.

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

Du bois pour fertiliser les sols cultivés

Sollicité par des agriculteurs, le Parc naturel régional du golfe du Morbihan lance, en 2011, une expérimentation pour régénérer la fertilité (aggrader) des sols situés sur le littoral. L’épandage de Bois raméal fragmenté (BRF) - broyat de jeunes rameaux de bois - est la solution retenue1. Les objectifs visés sont multiples : amélioration agronomique des sols, augmentation de leur biodiversité,

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

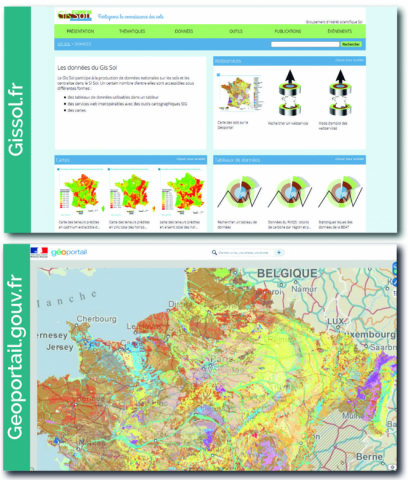

Des informations sur les sols de France accessibles à tous

Depuis bientôt vingt ans, le Groupement d’intérêt scientifi que (GIS) Sol1 organise la surveillance et l’inventaire des sols de France afi n de constituer un système d'information national dédié. Il s’appuie

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

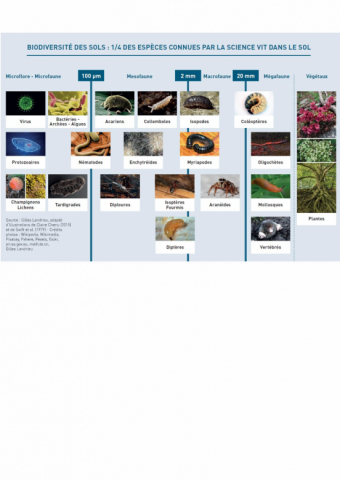

Sols en danger : l'alerte est donnée

Issus de mécanismes naturels lents, environ 1 tonne (t) de sol produite par hectare (ha) et par an, les sols ne sont pas facilement renouvelables. Ils constituent comme l’eau, l’air et la biodiversité, une ressource naturelle limitée dont les altérations sont diffi cilement réversibles. Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), un tiers des sols du monde est dégradé à des degrés divers, du fait de plusieurs facteurs. Tout d’abord, leur érosion, qui peut être accélérée par la déforestation, le surpâturage et l’agriculture mécanisée.

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

Les sols dans les politiques publiques : une lente implantation

Face à l’absence d’organe international de gouvernance des sols, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a créé en 2012 un partenariat mondial sur les sols. Ouvert aux gouvernements, aux organismes publics et privés, et à la société civile (ONG, associations, etc.), il est appuyé par une instance d'experts internationaux (Intergovernmental technical panel on soils). De nombreuses ressources produites dans ce cadre sont accessibles en ligne1.

Espaces naturels n°72 - octobre 2020

« La mobilité : illustration de l’inégalité sociale »

Que vous inspire, depuis Mayotte où vous travaillez, la question relative à la promotion de l’écomobilité ?

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Suissemobile, tout le pays s’y met

La Suisse en vélo, la Suisse en roller, la Suisse en canoë, la Suisse à pied… Possible !

Et pour compléter la donne, les itinéraires sont connectés pour permettre de mixer les sports. 9 000 km pour la marche, 9 000 km pour le vélo, 4 500 pour le VTT, 1 100 pour les rollers et 330 pour le canoë sont ainsi organisés autour d’un balisage uniforme.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Vélo : aménager sans dénaturer

Dans les années à venir, le vélo itinérant va connaître un large développement : c’est ce que laissent augurer plusieurs études récentes conduites sur des itinéraires nouvellement aménagés comme le Tour de Bourgogne à vélo, la Loire à vélo et le Canal des deux mers (voir encart). Ces perspectives posent la question des aménagements cyclables.

D’autant que les itinéraires en question, pour la plupart prévus dans les schémas de véloroutes et voies vertes, traversent de nombreux espaces naturels ou paysagers remarquables.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Contre l’isolement et la précarité

Pomponée, maquillée… Comme tous les matins à 8 h 10, Jocelyne franchit sa porte. Cette jeune retraitée, pourtant, n’a plus aucune contrainte : divorcée, sans enfant… le temps lui appartient. Le temps, mais également le risque d’isolement social. Petit câlin au chat, elle descend l’escalier afin de retrouver la bande de gosses qui guette son arrivée pour conduire le pédibus jusqu’à l’école. « Je fais cela pour être utile, et pour garder la forme aussi.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Recommandations aux porteurs de projets

Approche d’ensemble

• Créer une offre d’écomobilité, c’est d’abord mailler des éléments existants (souvent bien plus nombreux qu’on ne le croit) plutôt que créer des dispositifs nouveaux.

• Mettre l’accent sur l’intégration des approches car des secteurs très différents sont concernés : transports et tourisme, aménagement et services, technique et communication.

• Penser aux visiteurs et aux habitants.

• Se mettre en permanence à la place de l’usager/client/visiteur à toutes les étapes du projet.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

L’offre vélo… et toute une filière économique s’organise

Dans le Marais poitevin (3), le développement des itinéraires cyclables n’est pas le fruit du hasard. Le projet est porté par le parc interrégional et ses partenaires depuis plus d’une décennie. Huit cents kilomètres d’itinéraires vélo ont été balisés et harmonisés. Une partie de ces cheminements a été aménagée en site propre tout en respectant les secteurs sensibles : site classé ou Natura 2000…

L’objectif était clairement affiché : limiter les déplacements en voiture et permettre un développement économique.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Le « Grenelle » à l’épreuve du temps

Le Grenelle de l’Environnement a suscité une dynamique et des espoirs inespérés en faveur de la biodiversité. Sa gouvernance fut inédite et novatrice, même si les gestionnaires d’espaces naturels ont été, à tort, laissés de côté. En quatre mois, les collèges Collectivités, Employeurs, État, ONG environnementales et Salariés ont, dans une ferveur inconnue jusqu’alors, élaboré 278 mesures touchant les politiques de l’énergie, des transports, des déchets, de l’agriculture et des espaces naturels.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

« Maîtriser les flux sans interdire »

La Baie de Somme a conclu un choix ambitieux : faire de son territoire une destination écotouristique. Cette option date du début des années 2000 alors que le département de la Somme saisissait l’opportunité de fonds européens pour structurer un réseau cyclable. Opportunité qui n’aurait pas suffi sans une volonté politique de se regrouper autour d’un projet de territoire débordant des frontières administratives. Dix-huit communes littorales ont mis leur énergie en commun. Elles sont rejointes aujourd’hui par six autres, depuis que le territoire a été labellisé Grand site de France.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Accéder aux sites sans voiture

Le nombre de vacanciers a doublé en France en quarante ans, passant de 20 à plus de 40 millions entre 1964 et 2004 (1). Ce développement s’accompagne aussi d’une modification importante des comportements. Les touristes partent de plus en plus souvent et de moins en moins longtemps. Ainsi la proportion d’allers-retours de longue distance dans la journée est en hausse et ces déplacements sont bien souvent réalisés en voiture. Les déplacements touristiques représentent ainsi près de 30 % des kilomètres annuels du parc automobile français (2).

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Entre écomobilité et devoir de proximité

Qui peut croire que l’on peut se déplacer toujours plus et loin, traverser le pays, le monde, sans engendrer le moindre coût environnemental ni avoir besoin d’infrastructures et d’équipements consommateurs de ressources naturelles et d’espaces ? L’écomobilité est à l’image de Stevenson et de son âne, elle doit se penser en termes d’économies d’énergie, d’équipement, de bruit et de stress, tout en prenant son temps et son plaisir.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Prévoir de ralentir le temps

Encourager la mobilité douce, c’est soustraire les hommes des pollutions envahissantes, c’est s’extraire des bruits, omniprésents et stressants, c’est défendre l’environnement naturel, exceptionnel et fragile, et chercher à limiter les effets spectaculaires du réchauffement climatique.

En ces termes, l’association Mountain Wilderness (1) s’engageait au début du siècle en faveur d’une mobilité non motorisée et visait à ce que tout un chacun vive la montagne autrement.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Ils ont opté pour la communication engageante

La probabilité d’être fumeur à 17 ans n’est pas moins élevée chez des jeunes ayant suivi soixante-cinq séances de prévention, donc très bien informés et parfaitement convaincus des méfaits du tabac, que chez d’autres élèves n’ayant pas assisté à ces séances. Il ne suffit pas de changer les idées pour changer les comportements !

Voilà pourquoi une campagne visant à promouvoir des écogestes en Méditerranée s’est appuyée sur un autre levier : l’engagement par les actes. Une démarche que les scientifiques nomment : la communication engageante.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

Mais de quoi parle-t-on ?

Ecomobilité, mobilité douce, mobilités actives, covoiturage, autopartage, multimodalités, intermodalités, les terminologies fleurissent et les questions subsistent. Ainsi, les transports en commun sont-ils vraiment écomobiles ? Un bus de 50 places consomme plus de 40 l/100 km en milieu urbain et 25 l en interurbain faiblement rempli. Il peut avoir un bilan environnemental nettement plus mauvais qu’un conducteur seul au volant de son 4x4.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

La fin de la navette des crêtes

C’était pourtant bien parti… Pour pallier le risque de surfréquentation, notamment motorisée, qui aurait pu nuire à l’image de nature et de quiétude des Hautes-Vosges, et pour empêcher les dérives d’une offre touristique banalisée qui réduit l’attractivité du territoire, une navette d’autobus a été créée. En 2000, la navette des crêtes voyait le jour à titre expérimental.

Dix ans plus tard, l’expérience s’arrête pour des raisons économiques notamment.

Espaces naturels n°39 - juillet 2012

« Considérer les intérêts des exploitants agricoles »

Forte déprise agricole et reboisement naturel, le marais du Mesnil-au-Val (250 ha) perd, depuis les années 70, son patrimoine faunistique et floristique. Souhaitant préserver ce site et enrayer ce phénomène, le conseil général de la Manche a fait réaliser un diagnostic de l’activité agricole et des pratiques utilisées. Le but ? Maintenir puis développer sur le marais une agriculture permettant la conservation voire l’augmentation de sa biodiversité. Cinq pistes de travail se sont ainsi dégagées :

Espaces naturels n°30 - avril 2010

Quelles méthodes pour appréhender la valeur d’un espace ?

Confrontés à la nécessité de convaincre élus et décideurs de la qualité de leur projet de protection, les gestionnaires d’espaces naturels cherchent à élaborer des argumentaires. Ils les veulent assis sur des études et méthodes scientifiquement valides afin de mettre en évidence la plus-value apportée au territoire par l’espace naturel protégé. Plusieurs typologies de méthodologies sont possibles.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

Conseils pour conduire une étude sur la valeur d’un espace protégé

Aucune recette miracle ne permet d’évaluer exhaustivement la valeur économique d’un espace naturel. En revanche, il existe un certain nombre de méthodes scientifiquement reconnues et qui permettent, chacune sous des angles différents, de donner un coup de projecteur particulier sur cette valeur économique en mesurant ou estimant un ordre de grandeur de certains de ses éléments.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

« Notre besoin ? Des experts en économie locale dans un souci opérationnel »

Pour servir les objectifs du parc, nous avons ressenti le besoin de nous associer les compétences d’experts en économie. Nous avons donc initié un conseil scientifique pluridisciplinaire. À côté des écologues, sociologues, ethnologues, historiens… il veut intégrer des économistes. Pas facile ; même avec la présence proche de l’université de Toulouse.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

Plus encourageant qu’il n‘y paraît…

2010. La biodiversité sauvée ? Pas tout à fait, mais la situation est plus encourageante qu’il n’y paraît.

La cible, fixée en 2002, de réduire significativement les pertes de biodiversité pour 2010 n’a pas été atteinte ; les pressions n’ont pas fléchi et les milieux naturels continuent de « reculer ». Bref, le déclin de la biodiversité se poursuit au rythme excessif et préoccupant, dénoncé, entre autre, par le Millennium ecosystem assessment.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

Un musée de la mémoire orale

Un musée de la parole. De quoi s’agit-il ?

Claude Perset : Cinquante minutes de bande-son, en occitan, constituées des enregistrements d’un ethnologue, puis montées et mises en images ; et présentées au mas Chaptal dans le Parc national des Cévennes.

Au départ, le comité de pilotage du parc nageait un peu. Une chose était sûre, nous ne voulions pas faire de réalisation TV.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

Prix ou valeur ? Quelle relation ?

L’évaluation économique de la biodiversité, des écosystèmes ou des espaces naturels suscite un large intérêt et de multiples questions.

La plus récurrente concerne la relation qui pourrait exister entre la valeur des écosystèmes et la mise en place de processus et méthodes permettant de transformer cette valeur en prix. Mais sur quoi se fonde-t-on ? Et, finalement, quelle est la relation entre la valeur et le prix ?

La question est complexe.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

La valeur d’un espace naturel est une notion très composite : à maîtriser !

Mesurer la valeur économique des espaces naturels protégés procède des évolutions qui

accordent une attention croissante à l’efficience économique de la décision publique. Il s’agit de s’assurer que l’action est efficace au sens où les bénéfices qu’elle produit sont supérieurs aux coûts sociaux qu’elle engendre. Cette évaluation appelle le développement d’une démarche spécifique : la définition de la valeur des biens non marchands.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

Les Grands Sites protégés génèrent de fortes retombées économiques

Mise en œuvre par le bureau Figesma, une étude menée sur le site du Puy-de-Dôme1 cherche à connaître les retombées touristiques générées par cet espace protégé. Les résultats montrent, chiffres à l’appui, que le Grand Site engendre des retombées écononomiques majeures, directes et indirectes, sur le territoire environnant le site.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

« D’autres retombées, d’ordre qualitatif, mériteraient d’être mesurées. »

Les retombées liées au bien-être, à la santé physique, psychologique et sociologique ne sont pas évaluées…

Espaces naturels n°30 - avril 2010

« Un projet moteur de l’économie locale »

Le site des Marais du Vigueirat est une des zones humides les plus riches du littoral méditerranéen. Dans ce secteur alors vierge de toute activité touristique, ses gestionnaires développent, depuis 1996, un pôle touristique nature basé sur les principes du développement durable et englobant le village voisin (Mas-Thibert).

Espaces naturels n°30 - avril 2010

« Des atouts et des limites pour l’économie présentielle »

La mobilité croissante des populations et la séparation entre les lieux de travail, de vie, de loisirs, permettent de constater une déconnexion croissante entre les territoires de production de richesses et ceux de consommation. C’est sur cette consommation, liée à la présence de populations permanentes ou temporaires (ex. : retraités, touristes…), qu’est basée l’économie présentielle.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

Sites classés

Caractère. Cette notion, récurrente en droit français, n’est pas toujours définie. Le meilleur exemple en est la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Ici, le législateur a utilisé le mot caractère dans le titre de la loi. Mais ce mot n’apparaît pas dans le corps du texte où une autre formulation a été adoptée.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Au cœur d’une question juridico-politique

L’arrêté du 23 février 2007 sur les principes fondamentaux applicables à tous les parcs nationaux stipule la nécessité d’identifier les principaux éléments constitutifs du caractère du parc national, même pour les parcs nationaux déjà créés.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009

Convenons de matérialiser l’immatériel

Sans doute fallait-il que l’expérience d’une rencontre avec l’île de Port-Cros fût forte pour susciter une tentative de définition de son caractère, au-delà de l’expression visible ou diffuse du paysage.

Le besoin de transcrire le caractère du lieu, d’en préciser les contours m’est ainsi apparu très vite et tout aussi vite s’est imposée la difficulté de saisir l’immatériel, de parler seul au nom de tous et pour des temps divers, voire de choisir la bonne échelle entre le caractère du lieu, le caractère des lieux, ou encore les caractères des lieux.

Espaces naturels n°27 - juillet 2009