« Se placer dans le registre du sensible »

Votre bibliographie offre pléthore d'ouvrages qui font découvrir les espèces animales et végétales du quotidien et dissèquent les fantasmes. Quelle est votre approche ? Comment s'en inspirer ?

Espaces naturels n°61 - janvier 2018

S'adapter à l'espèce et au public

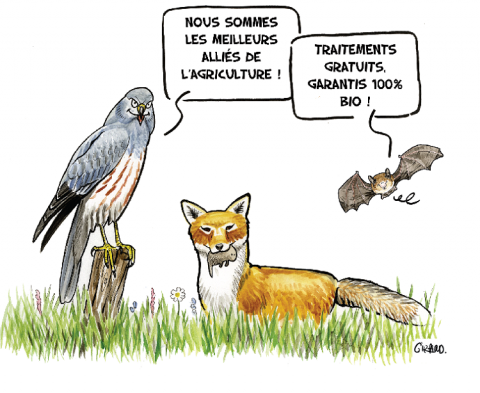

Chasseur de poules, porteur de maladies transmissibles à l'homme, prédateur gourmand de petit gibier chipé à la barbe des chasseurs, le renard traîne depuis des temps lointains au bout de sa queue ébouriffée tant de défauts, supposés ou avérés, qu'il ne peut encore espérer vivre tranquille. Une mauvaise réputation qui le poursuit jusqu'aux bureaux du ministère en charge de l'environnement où le goupil figure encore parmi les espèces pouvant être classées « susceptibles d'occasionner des dégâts », anciennement « nuisibles » (cf.

Espaces naturels n°61 - janvier 2018

Le temps de l’évolution

À travers la lecture d’articles de presse et scientifiques, d’ouvrages et de rapports, il est frappant de relever la notion d’espèces « mal aimées » dans une structure de pensée simplifiée entre le bien et le mal. Cette pensée fait souvent référence à une longue histoire culturelle propre à nos sociétés occidentales.

Espaces naturels n°61 - janvier 2018

Être prêt à se remettre en cause

FAIRE ÉVOLUER LES PERCEPTIONS, COMBATTRE LES PRÉJUGÉS, C'EST UN MÉTIER ?

Espaces naturels n°61 - janvier 2018

Éradications insulaires : le jeu du chat et de la souris

À quelques 2 300 km au sud-est de la ville du Cap, au milieu des célèbres quarantièmes rugissants, se trouve l’archipel du Prince-Edouard, qui comprend les îles du Prince-Édouard (45 km²) et Marion (290 km²). Découvertes par les Hollandais en 1663 et exploitées par des phoquiers à partir de 1803, elles ont finalement intégré l’Afrique du Sud en 1947.

Espaces naturels n°61 - janvier 2018

Le dossier lu par... Laurent Godé

Crapauds pustuleux, vers de terre gluants et mous, araignées velues, chauves-souris griffues, minuscules grouillants, n’êtes-vous donc là que pour nous effrayer et nous dégoûter ? Certes la peur est parfois bonne conseillère. Ainsi, la peur fondamentale, ancestrale, est-elle une réponse adaptée à une situation de danger et la phobie des serpents ou des araignées remonte sans doute aux réels dangers que ces animaux représentaient pour les premiers hominidés.

Espaces naturels n°61 - janvier 2018

Le Dauphin rose, un être malfaisant et pervers ?

En France, les dauphins bénéficient d’un important capital sympathie. Ils figurent en tête des animaux préférés de nos compatriotes. En d’autres lieux, le rapport aux dauphins peut être plus hostile, c’est le cas le long des rives brésiliennes de l’Amazone, où les conflits entre les pêcheurs traditionnels (ribeirinhos) et les Dauphins roses (boto selon l’appellation locale, Inia geoffrensis dans notre système taxonomique) vont crescendo et peuvent être parfois violents.

Espaces naturels n°61 - janvier 2018

Ce que disent les mots du droit

La base lexicale du droit appliqué à la petite faune sauvage a suscité de nombreux débats ces derniers mois au cours de l’adoption de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages en 2016, puis de ses décrets d’application. Pour cause, les mots ont un sens. Ils connectent le monde de la pensée au monde du langage et ainsi traduisent les représentations des êtres, objets et concepts qu’ils désignent.

Espaces naturels n°61 - janvier 2018

Se former pour changer d'idées

Que d’appréhension pour certaines personnes quand elles se présentent à la porte du Muséum de Paris ! Que viennent-elles y chercher ? Tout simplement vivre mieux avec une nouvelle approche d’un animal qui les paralyse, les fait crier ou pleurer, les dégoûte… Pourquoi ces images négatives de l’araignée dans la tête d’un grand nombre, alors que d’autres sont plutôt admiratifs de leur aspect ou de leurs constructions en soie ?

Espaces naturels n°61 - janvier 2018

L'homme n'est pas le centre du monde

Comment, en tant que scientifique, réagir vis-à-vis de toutes ces convictions qui nous paraissent des inepties, comment leur tordre le cou afin d’amener l’humain sur les chemins de la connaissance scientifique ? Par la communication ! Les méthodes classiques (radio, télévision, sites web, articles, conférences, etc.) en sont les piliers, tout comme l’utilisation des collections (inertes ou vivantes). J’aimerais attirer l’attention sur un support particulièrement intéressant : la photographie, qui, grâce au numérique, s’est largement développée ces dernières années.

Espaces naturels n°61 - janvier 2018

Impacts des pollutions diffuses (2) Faune et flore aquatiques

Les substances actives et leurs produits de dégradation sont présents dans le milieu à l’état de mélanges plus ou moins complexes, à des niveaux de concentration généralement faibles à modérés.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

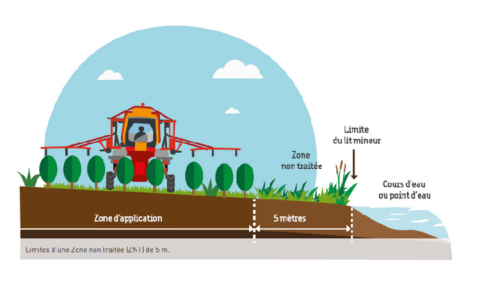

Ce qu'il faut savoir sur la règlementation des PPP

AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

La mise sur le marché et l'utilisation des PPP sont régies par le RCE n°1107-2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009. Ce règlement fixe les exigences et conditions d'approbation des substances actives, phytoprotecteurs, synergistes et coformulants ainsi que les exigences relatives à l’autorisation de mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Quand amélioration de la connectivité peut rimer avec contamination

Les 5 300 ha du salin de Giraud acquis par le Conservatoire du littoral, entre 2008 et 2012, constituent aujourd’hui le site des Étangs et marais des salins de Camargue. Ce changement foncier s’est traduit par une profonde modification du fonctionnement hydraulique du site, qui était composé en grande partie d’anciennes lagunes et sansouires transformées par endiguement en marais salants dans les années 1960.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Agir en tant qu'expert

Pas de rejets polluants dans le milieu marin sans l'accord du conseil de gestion. C'est la loi de 2006 qui inclut, dans les prérogatives des parcs naturels marins, la production d'avis conformes* pour les activités soumises à autorisation qui pourraient avoir un effet notable sur le milieu marin. Ainsi, le Parc naturel marin d'Iroise (PNMI) a pu rendre des avis sur des autorisations pour l'aquaculture ou pour d'autres installations polluantes (installations classées nécessitant un arrêté préfectoral).

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Un estuaire et des hommes

Un estuaire est un milieu riche où, à Pénerf, se côtoient, sur un faible espace depuis des décennies, agriculture et ostréiculture. Des activités récentes ont modifié cet équilibre : industries, tourisme et urbanisation. Sur ce petit bassin côtier, il faut travailler ensemble dans le respect de la nature, pour l’épanouissement des hommes et l’avenir du territoire. Il est le lieu d’une démarche participative ayant pour objectif commun la reconquête de la qualité bactériologique de l’eau des zones conchylicoles.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

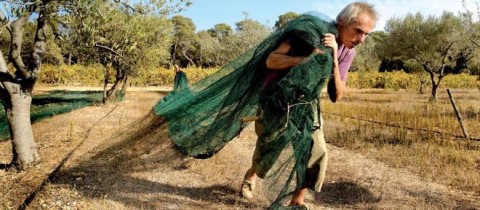

Grande faune : trouver un terrain d'entente

Bien que les conflits Homme-Faune ne soient pas un phénomène nouveau, en Afrique sub-saharienne notamment, les perspectives de croissance démographique, des besoins accrus en ressources naturelles ainsi que la diminution des habitats naturels ont aggravé la situation. Elles laissent présager le pire pour l’utilisation des espaces vitaux de chacun.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Le dossier lu par... Philippe Dupont

Sujet constamment repris lorsque l’on travaille sur les pressions exercées sur les milieux, la question des pollutions diffuses doit impérativement être regardée en profondeur. C’est un sujet difficile à appréhender : outre le fait que ce type de pollution n’est la plupart du temps pas visible, elle concerne de très nombreuses substances, aux effets diversifiés, par de nombreux mécanismes physiques, physiologiques, écologiques… parfois d’une grande complexité. Certains impacts sont parfois bien compris, notamment du fait de leurs retombées sociales ou économiques directes.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Qu'est-ce qu'une pollution diffuse ?

La pollution diffuse concerne les cas de contamination des eaux dont les origines sont généralement connues, mais pour lesquelles il est difficile voire impossible de repérer géographiquement des rejets dans les milieux aquatiques et les formations aquifères.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Impacts des pollutions diffuses (1) Écosystèmes littoraux

Les écosystèmes lagunaires, situés à l'interface entre milieux continental et marin, sur des linéaires côtiers de plus en plus anthropisés, constituent des sites sensibles, particulièrement sujets aux pollutions chimiques, qu'elles soient diffuses ou ponctuelles. Leur confinement accentue en effet le risque d'impact de polluants chimiques sur leurs écosystèmes. Dans ce contexte, la question des contaminants, et de leurs effets sur les écosystèmes littoraux, doit être placée au centre des préoccupations autant politiques que scientifiques.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

À la reconquête du Petit bois de pins

Avec des vents dépassant les 210 km/h, la tempête de 1999 provoque des dégâts considérables sur l’ensemble de la façade ouest-atlantique française. À Bourcefranc-le-Chapus, le Petit bois de pins n’est pas épargné. Non seulement de très nombreux sujets – des pins maritimes de plus de 70 ans – sont arrachés instantanément, mais la salinisation superficielle entraîne le dépérissement de bon nombre de chênes.

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

Ami-ami avec les architectes

Soucieux des paysages, le réseau des parcs naturels régionaux a imaginé un partenariat avec l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy. Une école qui, généralement, développe les exercices, projets et séminaires orientés sur la ville constituée, dense et compacte. Depuis 2005, chaque année, un atelier s’organise en écho avec le PNR du Vexin français et le PNR du massif des Bauges. Sa thématique ? Aménagement du territoire : vers un urbanisme rural durable.

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

L’Angleterre en faveur des paysages

L’Angleterre s’est impliquée dès l’élaboration de la Convention européenne du paysage. Elle est reconnue parmi les premiers pays ayant mis ses principes en application (entrée en vigueur de la convention au Royaume Uni le 1er mars 2007).

Ainsi, par exemple, la carte National Character Area est utilisée depuis près de dix ans pour identifier des aires paysagères du pays et, l’usage du Landscape Character Assessment (Caractérisation du paysage) sert de référence aux acteurs politiques locaux.

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

Réalités sur la mise en place d’une gestion intégrée des zones côtières

Les deux sites pilotes se situent au Maghreb. En 2005, une équipe de la Tour du Valat est missionnée pour doter d’un plan de gestion la zone humide de l’embouchure de la Moulouya, au Maroc, et celle d’El Kala, en Algérie.

L’approche veut être celle d’une gestion intégrée1. Il s’agit donc, concrètement, de mener une démarche de dialogue avec la société civile pour aboutir à la signature d’un contrat d’espace littoral.

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

Paysages, culture, nature : le paradoxe ?

Que reste-t-il de l’opposition entre les notions de patrimoine culturel et naturel ? Certes, pris séparément du site naturel qui l’entoure, la gestion du Mont-St-Michel ou de la cité de Brouage, celle du parc de Versailles ou du château de Chenonceau répondent davantage aux normes « Bâtiments de France », à ses références historiques, architecturales et paysagères. Idem, les personnes qui en ont la charge. Elles ne sont pas formées dans le même moule que leurs équivalents des espaces naturels.

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

Appréhender le paysage sous l’angle de son fonctionnement pour gérer la biodiversité

Dépendance aux énergies polluantes et non renouvelables, étalement urbain, banalisation du cadre de vie… En ce début du 21e siècle, ces alertes se multiplient, elles en amplifient d’autres, liées à la perte de biodiversité. Pour réguler les impacts négatifs, des outils ont été imaginés dont certains concernent l’espace : zones protégées, documents d’urbanisme, trames vertes et bleues, schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, bandes enherbées le long des cours d’eau en territoire agricole...

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

Quels outils juridiques pour intégrer le paysage ?

La France a l’obligation d’intégrer le paysage dans toutes les politiques sectorielles y compris dans la gestion des espaces naturels. » Cette exigence court depuis le 1er juillet 2006 et résulte de l’application de la convention européenne du Paysage (convention de Florence) signée le 20 octobre 2000.

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

« Mais enfin ! L’Homme se détermine par l’aspect visuel ! »

Dès sa création en 1980, la mission du Paysage a été l’objet d’hostilité de la part des autres services de l’État. Nos collègues de l’Agriculture nous expliquaient que le paysage n’était que la conséquence mécanique des activités économiques sur le territoire. Les architectes-paysagistes n’étaient guère plus coopératifs.

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

Un paysagiste dans un projet d’aménagement de réserve naturelle

Bien loin de rentrer en conflit, paysage et écologie s’épaulent et se complètent pour protéger et mettre en valeur des sites naturels. Il en fut ainsi en Creuse, sur la Réserve naturelle de l’étang des Landes. Un tandem1 composé d’un paysagiste et d’un architecte est, en 2004, appelé à travailler sur l’aménagement de cette propriété du conseil général2. L’intervention se fait au sein d’une équipe regroupant diverses disciplines : naturaliste, paysagère, architecturale, muséographique…

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

L’argumentaire paysager pour soutenir une reconquête écologique

Concilier les enjeux de paysage et de biodiversité… Tel fut l’objectif du Parc naturel régional Normandie-Maine, opérateur Natura 2000, lors des travaux de restauration de la lande sèche sur le versant du Haut Fourché situé au sein des Alpes mancelles1 .

Les faits débutent en 2003 alors qu’un incendie se déclare, dévastant en partie la pinède et laissant place à un paysage de désolation. L’année suivante, après validation du document d’objectifs, le parc propose, à titre expérimental, de réhabiliter trois hectares de lande.

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

La biodiversité, gagnante du projet de paysage

Haute-Bruche. En 1993 une étude paysagère intercommunale découpe le territoire en quatre unités paysagères. Elle définit alors un programme de vingt et une actions.

Mais pourquoi, au cœur du massif des Vosges, la Haute-Bruche s’intéresse-t-elle autant à ses paysages ?

Dans les années 70, le territoire est impacté par une crise qui met fin à la double activité agricole et industrielle-textile.

En 1980, le Sivom du pays de la Haute-Bruche est créé pour mettre en œuvre un contrat de pays, initiateur du développement économique local.

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

« Considérer les intérêts des exploitants agricoles »

Forte déprise agricole et reboisement naturel, le marais du Mesnil-au-Val (250 ha) perd, depuis les années 70, son patrimoine faunistique et floristique. Souhaitant préserver ce site et enrayer ce phénomène, le conseil général de la Manche a fait réaliser un diagnostic de l’activité agricole et des pratiques utilisées. Le but ? Maintenir puis développer sur le marais une agriculture permettant la conservation voire l’augmentation de sa biodiversité. Cinq pistes de travail se sont ainsi dégagées :

Espaces naturels n°30 - avril 2010

Quelles méthodes pour appréhender la valeur d’un espace ?

Confrontés à la nécessité de convaincre élus et décideurs de la qualité de leur projet de protection, les gestionnaires d’espaces naturels cherchent à élaborer des argumentaires. Ils les veulent assis sur des études et méthodes scientifiquement valides afin de mettre en évidence la plus-value apportée au territoire par l’espace naturel protégé. Plusieurs typologies de méthodologies sont possibles.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

Conseils pour conduire une étude sur la valeur d’un espace protégé

Aucune recette miracle ne permet d’évaluer exhaustivement la valeur économique d’un espace naturel. En revanche, il existe un certain nombre de méthodes scientifiquement reconnues et qui permettent, chacune sous des angles différents, de donner un coup de projecteur particulier sur cette valeur économique en mesurant ou estimant un ordre de grandeur de certains de ses éléments.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

« Notre besoin ? Des experts en économie locale dans un souci opérationnel »

Pour servir les objectifs du parc, nous avons ressenti le besoin de nous associer les compétences d’experts en économie. Nous avons donc initié un conseil scientifique pluridisciplinaire. À côté des écologues, sociologues, ethnologues, historiens… il veut intégrer des économistes. Pas facile ; même avec la présence proche de l’université de Toulouse.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

La Suisse protège ses milieux secs

La Suisse a perdu 90 % de ses milieux secs au cours du 20e siècle. Les changements structuraux intervenus dans l’agriculture ont, en effet, entraîné un très important recul des prairies et pâturages secs.

En 1995, le sommet de Rio puis la Convention sur la biodiversité amènent la Confédération helvétique à lancer un projet national en faveur de ses prairies et pâturages secs menacés. Aujourd’hui, quinze ans plus tard, leur inventaire scientifique est enfin disponible.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

Prix ou valeur ? Quelle relation ?

L’évaluation économique de la biodiversité, des écosystèmes ou des espaces naturels suscite un large intérêt et de multiples questions.

La plus récurrente concerne la relation qui pourrait exister entre la valeur des écosystèmes et la mise en place de processus et méthodes permettant de transformer cette valeur en prix. Mais sur quoi se fonde-t-on ? Et, finalement, quelle est la relation entre la valeur et le prix ?

La question est complexe.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

La valeur d’un espace naturel est une notion très composite : à maîtriser !

Mesurer la valeur économique des espaces naturels protégés procède des évolutions qui

accordent une attention croissante à l’efficience économique de la décision publique. Il s’agit de s’assurer que l’action est efficace au sens où les bénéfices qu’elle produit sont supérieurs aux coûts sociaux qu’elle engendre. Cette évaluation appelle le développement d’une démarche spécifique : la définition de la valeur des biens non marchands.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

Les Grands Sites protégés génèrent de fortes retombées économiques

Mise en œuvre par le bureau Figesma, une étude menée sur le site du Puy-de-Dôme1 cherche à connaître les retombées touristiques générées par cet espace protégé. Les résultats montrent, chiffres à l’appui, que le Grand Site engendre des retombées écononomiques majeures, directes et indirectes, sur le territoire environnant le site.

Espaces naturels n°30 - avril 2010

« D’autres retombées, d’ordre qualitatif, mériteraient d’être mesurées. »

Les retombées liées au bien-être, à la santé physique, psychologique et sociologique ne sont pas évaluées…

Espaces naturels n°30 - avril 2010

« Un projet moteur de l’économie locale »

Le site des Marais du Vigueirat est une des zones humides les plus riches du littoral méditerranéen. Dans ce secteur alors vierge de toute activité touristique, ses gestionnaires développent, depuis 1996, un pôle touristique nature basé sur les principes du développement durable et englobant le village voisin (Mas-Thibert).

Espaces naturels n°30 - avril 2010