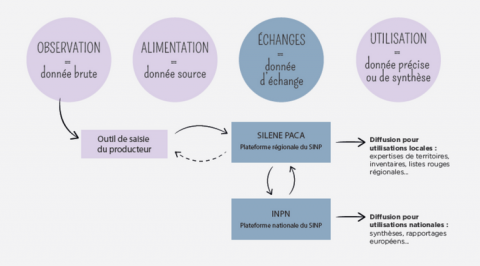

Une plateforme régionale : comment ça marche ?

Outil à la fois au service de la connaissance et de la conservation, Silene PACA a vite révélé son large potentiel. Dans une région à la biodiversité exceptionnelle, soumise à une très forte pression d’aménagement, les besoins et usages en sont multiples. Silene facilite un premier niveau d'expertise directe, qui permet, par exemple, d’alerter sur la présence d'espèce protégée ou d’obtenir des données pour l’application des politiques publiques.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Intégrer les données de réseaux amateurs

Le réseau Tela Botanica regroupe un panel important de botanistes de tous les niveaux qui fournissent des données dans le cadre de programmes de science participative et de relevés de terrain individuels. La question de la confiance que l’on peut accorder à ces données est au coeur des préoccupations de ceux qui les utilisent pour leurs travaux de recherche ou d'inventaires floristiques.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Données sensibles, naturalistes prudents ?

Le cas des données sensibles, reconnu par le droit relatif à l’information environnementale, est défini dans le protocole du SINP* : il s'agit des données qui ne doivent pas être largement diffusées pour éviter de porter atteinte aux éléments qu'elles concernent. En suivant les travaux internationaux du GBIF et en s'appuyant sur une large consultation, un groupe de travail partenarial, coordonné par le MNHN, a proposé des critères qui doivent être réunis pour définir une espèce comme potentiellement sensible :

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Une équation gagnante

L'accélération du partage de la connaissance environnementale a soulevé dans nos réseaux des inquiétudes de trois ordres :

• Est-ce que le partage généralisé de l’information ne va pas nuire à sa qualité par une perte de la maîtrise des flux (doublons, pertes de données, mélange de données fiables et peu fiables, vérifiées par un spécialiste et non vérifiées, référentiels non unifiés) ?

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Confiance et respect des besoins

Le Réseau oiseaux d'eau Méditerranée (ROEM)1, créé en 2012, vise à renforcer la qualité des données des dénombrements internationaux des oiseaux d’eau dans la région méditerranéenne, coordonnés par Wetlands International (WI). Ce réseau couvre les cinq pays d’Afrique du Nord, où il cherche à relancer des échanges un peu distendus avec WI. Comment avons-nous réussi à recréer la confiance nécessaire au partage des données ?

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Suivre les services récréatifs et éducatifs

Confort de visite, proximité, intégrité esthétique sont autant de points forts pour les zones humides méditerranéennes auprès du grand public. On s'en doutait, mais un indicateur le dit de façon plus précise et plus argumentée. C'est le projet de l'Observatoire des zones humides méditerranéennes (OZHM) du réseau MedWet (voir encadré) que de suivre les services récréatifs et éducatifs de ces sites. L'indicateur a été lancé en début d'année, mais le travail préliminaire a déjà permis de tirer quelques enseignements.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Des interdisciplinarités à renforcer

Depuis quelques années, le législateur n’a cessé de renforcer la place des collectivités territoriales sur les questions de biodiversité. L’enjeu stratégique des données et des bases de données en fait partie. L’élaboration d’indicateurs et de cartes sont donc clés. L’amélioration de la prise en compte de ces outils d’aide à la décision questionne autant l’élu que l’agent administratif ou technique. L’inflation récente des textes a amené un flou sémantique sur la « donnée » et les politiques de mise à disposition.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Comment les visiteurs voient ma forêt ?

L’accueil du public en forêt répond à une demande sociale très forte et déjà ancienne. L’Enquête nationale forêt-société, réalisée pour la troisième fois en 2015 par l’Université de Caen-Basse Normandie et l’Office national des forêts (ONF), montre que la fréquentation des forêts est plus importante que celle des jardins publics, de la mer ou de la montagne. 87 % de la population française est allée en forêt en 2015.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

La question des données sans question

Il est rare, dans les faits, que la récolte des données soit motivée par une question scientifique précise. En revanche, on imagine souvent qu’une question intéressante sera un jour posée et que les données que l’on récolte aujourd’hui seront alors nécessaires pour y répondre. Comparer, relier, analyser, interpréter, mesurer, comprendre. Ce ne sera possible que si les données sont accompagnées d'une intention et d'une attention. Une donnée seule n'est rien.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Le dossier lu par... Laurent Marseault

QUE SERIONS-NOUS SANS LES DONNÉES NATURALISTES ?

Préserver la biodiversité, la nature et sa somptueuse beauté, quel objectif plus légitime et plus fédérateur ? Voilà bien là de quoi transcender les logiques de structures, de quoi inciter les naturalistes à coopérer face à ce défi superbe et brûlant. Il en va même possiblement de notre propre survie si nous considérons que nous sommes inter-dépendants de ce somptueux ballet d’espèces et d’espaces.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Donner ses données

Présence et effectif d'une espèce animale ou végétale dans un espace, date de passage d'un oiseau en migration sur un territoire, période de fauche d'une prairie, niveaux d'un plan d'eau en fonction de la période de l'année... La connaissance et le suivi des milieux naturels mobilisent depuis fort longtemps une galaxie d'informations très diverses et importantes en quantité, produites par une communauté étendue qui va du naturaliste amateur jusqu'au scientifique.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

La mise à disposition, une obligation pour les services publics

En 2015-2016, les lois Valter puis Lemaire ont révolutionné les obligations des services publics en matière d’accès et de réutilisation des données publiques.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

Partager, concilier, motiver

BDN est conçue pour les non spécialistes autant que pour les plus experts des membres des six réseaux naturalistes de l’ONF. Le défi a été de mettre à disposition une solution à géométrie variable qui doit satisfaire des types d’utilisateurs variés. La technologie est assez ancienne mais elle supporte bien l'accroissement important du nombre de données stockées ainsi que la multiplication des besoins en protocoles. Les formulaires de saisie sont paramétrables, permettant de répondre à de nouveaux besoins.

Espaces naturels n°59 - juillet 2017

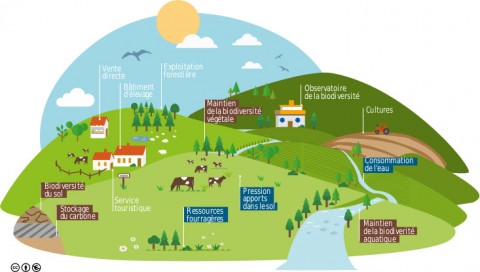

La biodiversité, un service pour les éleveurs

Les éleveurs qui font leurs fromages eux-mêmes connaissent bien l'influence des plantes sur le lait produit. «Les éleveurs qui vont au Salon de l'agriculture participer au concours de Beaufort savent très bien quel fromage choisir. Un dont le lait vient de zones spéciales, où la végétation est très diverse, pas trop humide, en général à une altitude intermédiaire » raconte Bruno Martin, chercheur à l'Inra de Clermont-Ferrand. L'exploration de ce savoir-faire empirique est en cours dans les laboratoires.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Technicien agri-environnement : le pilier de la collaboration

Le technicien (ou chargé de mission) agri-environnement a toute sa place dans un espace protégé. Ce sont en effet les agriculteurs qui sont les principaux gestionnaires de l’espace ; selon les enjeux et le type d’agriculture pratiqué, ils sont des acteurs incontournables.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

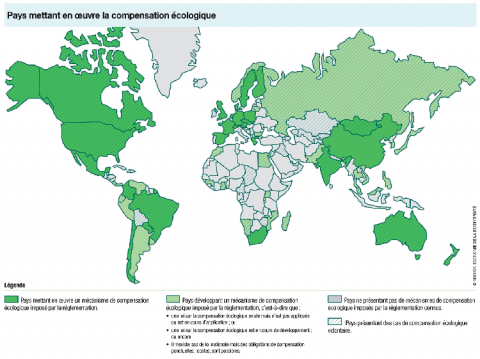

Compensation écologique, une maturité hétérogène

Équivalence écologique, durée des mesures compensatoires, suivi et contrôle, compensation par l’offre... Ces termes ne représentent qu’une partie des débats scientifiques et éthiques liés à la compensation écologique, en France comme dans le monde. Ces éléments ont été réfléchis par CDC Biodiversité dans le cadre de la Mission économie de la biodiversité de la Caisse des dépôts dans une étude portant sur onze pays, comparés au cadre français.

DES FONDAMENTAUX PARTAGÉS

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Mettre en valeur le travail des éleveurs

Écologues et éleveurs ont tous les deux besoin que l'activité pastorale soit pérenne. C'est la philosophie de Stéphane Hippolyte, qui anime Pasto'Loire, pour le CEN Centre-Val de Loire. « Ces éleveurs ont déjà fait le choix de sortir des circuits classiques de la grande distribution. Ils élaborent des circuits courts et transforment eux-mêmes leurs produits. Ils s'en sortent bien par le bouche à oreille.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Le dossier lu par... Thierry Lecomte

À l'heure où les projets de loi et d'Agence de la biodiversité font florès, il est grand temps de songer aux milieux ouverts, lesquels, de la plaine à la montagne, des situations les plus humides aux plus sèches, abritent des milliers d’espèces – banales ou patrimoniales – mais qui déterminent des écosystèmes originaux tant par les paysages produits que par les fonctionnalités associées.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Un séjour pour renouer avec notre milieu naturel

Le but premier de nos sorties consiste à faire revivre un lien avec la nature, pas toujours très présent dans nos quotidiens de plus en plus urbains. Structure spécialisée dans l'écotourisme depuis 2008, Oxalys Randonnées invite le grand public à la découverte des milieux naturels en moyenne et haute montagne. Cela consiste dans un premier temps à renouer avec des choses simples : réapprendre à marcher dans une bonne position afin de bien gérer son effort, écouter, regarder, sentir.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Vivre de la nature et la faire vivre avec son troupeau

Est-ce que les éleveurs avec qui vous travaillez se préoccupent de la nature et des enjeux environnementaux ?

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Un pacte pastoral pour un patrimoine commun

Négocier le droit. Non, il n’y a pas là d’incompatibilité. C'est même le moyen de parvenir localement à des objectifs qui échappent au droit « d'en haut ». En faisant participer les acteurs territoriaux à la décision, on peut orienter les actions collectives et les normes dans les comportements individuels, tout en respectant le droit national ; on parle de « droit négocié »*.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Des contrats pour préserver la biodiversité grâce aux activités agro-pastorales

Déboiser, épierrer, débroussailler, capter l’eau de pluie, mettre en culture les meilleures terres... c'est l'Homme, qui, de la préhistoire à nos jours, a façonné le paysage des Causses méridionaux. Or, ces activités connaissent depuis quelques décennies des bouleversements économiques qui fragilisent les exploitations agricoles et ont amené les agriculteurs à changer progressivement leurs pratiques agro-pastorales.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Pour lutter, il faut personnaliser

La croissance des jeunes animaux est une des clés de réussite en élevage. C’est aussi bien le cas pour les animaux élevés pour leur viande que pour les femelles laitières. Leur stature au moment de la première mise-bas conditionne leur carrière de productrice. Or, le principal effet du parasitisme sur les jeunes ruminants est de pénaliser leur croissance.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Réconcilier ressource fourragère et biodiversité ? Un casse-tête !

Au XVIIIe siècle, les troupeaux étaient la principale richesse des villages ; ils sont aujourd’hui quasiment disparu des paysages du PNR de la Narbonnaise en Méditerranée. Les arguments en faveur de la réintroduction de l'activité pastorale sont nombreux : maintien des milieux ouverts, protection contre l'incendie, maintien des mosaïques paysagères.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Mangez équilibré, mangez biodiversité

Un sentiment encore très répandu est que biodiversité et valeur fourragère s’opposent fortement. Les uns déplorent la faible production des prairies à forte biodiversité et estiment que les politiques publiques environnementales les poussent à ne pas intensifier. Les autres regrettent la banalisation écologique des prairies faisant l’objet d’une forte intensification en vue d’accroître le rendement.

Espaces naturels n°54 - avril 2016

Explorer en eaux profondes avec un sous-marin téléguidé

Comment accéder aux têtes de canyons de la façade méditerranéenne française dans la zone comprise entre 100 et 700 mètres de profondeur ? Nous souhaitions y établir un état de référence de la biodiversité. Il nous fallait des moyens techniques spécifiques ; à ces profondeurs, la plongée en scaphandre autonome n’est pas envisageable. Nous avons donc fait appel à un sous-marin téléguidé depuis la surface (ROV : Remotely Operated Vehicule) et à un sous-marin autonome pour deux personnes (un pilote et un scientifique) pouvant descendre à plus de 600 mètres pendant quatre heures.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Les espaces naturels sensibles, moteur des politiques sociales

Nous devons reconnecter nos concitoyens avec la nature, souligne Anne-Caroline Prévot-Juillard, chercheure au CNRS et au Muséum national d’histoire naturelle, devant un public venu réfléchir à « L’humain au cœur de la nature ».

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Suivre le milieu sans le perturber avec une vidéo haute définition

Comment connaître les habitats et espèces présents le long du littoral côtier de Nouvelle Calédonie ? La solution classique de suivis opérés par des plongeurs ou au travers de pêches expérimentales apparaissait trop impactante. La technique d’observation devait être non destructrice et ne pas perturber le comportement de la faune mobile : pas de plongeur donc, ni de vidéo appâtée.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Malheureux changement de gestion à la Réserve de biosphère de la Pendjari

Bénin. Un impressionnant dispositif a été mis en place afin de gérer la Réserve de biosphère de la Pendjari.

Dix années ont été nécessaires pour affiner une gouvernance impliquant toutes les composantes de la population locale. Les acteurs mobilisés ont réussi à légitimer les règles de la réserve ainsi qu’à assurer la légalité.

Le bilan met ainsi en avant une diminution du braconnage et une augmentation des populations animales avec, évidemment, des conséquences positives sur l’attractivité de la réserve.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Quelle protection en haute mer ?

Dans le cadre de la convention Ospar, quinze gouvernements européens coopèrent pour protéger l’environnement marin de l’Atlantique nord-est, y compris en haute mer. Au titre de la conservation de la biodiversité et des écosystèmes, Ospar peut engager des mesures relatives à la protection et la conservation de la biodiversité et des écosystèmes. Cependant, son mandat exclut expressément l’adoption de mesures sur la pêche, le transport maritime, l’extraction des ressources minérales du sol et du sous-sol des grands fonds marins.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Haute mer, zone de non-droit ?

La haute mer ! Définie comme l’ensemble des zones maritimes situées au-delà des juridictions nationales, elle comprend à la fois les fonds marins, la colonne d’eau et la surface. L’absence d’une autorité nationale ne signifie pas qu’il s’agit d’une zone de non-droit. Les activités y sont réglementées.

En effet, la convention des Nations unies sur le droit de la mer fournit un cadre légal assez complet, bien que non exhaustif. Il fixe notamment l’autorité de certaines organisations sur des secteurs d’activités précis.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Les limites de la mer

Est-il possible de protéger le milieu marin ?, interrogent les pages qui suivent. Quelle question ! Elle nous oblige à reconnaître les limites auxquelles nous sommes confrontés : ce milieu est à la fois peu accessible, mal connu, ouvert, synonyme de liberté…

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Le réseau des îles du nord est vivant

Avec Tadzio Bervoets, le courant est immédiatement passé. Sans doute, notre isolement géographique au nord des Petites Antilles nous a-t-il rapprochés. Quoi qu’il en soit, dès cette première rencontre, en 2010, nous nous sommes exposés nos réalités. Et si nous nous sommes beaucoup plaints de nos difficultés, nous nous sommes surtout compris.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

D’une définition à l’autre

La définition de l’aire marine protégée est un préalable important. Celle-ci permet de jauger la pertinence des politiques publiques en faveur de la protection du milieu marin et d’évaluer l’objectif fixé par les lois Grenelle qui visent à classer 20 % des eaux françaises en aires marines protégées à l’horizon 2020.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Forum des aires marines protégées

Travailler ensemble pour protéger la mer efficacement ? C’est la vocation principale du forum des gestionnaires d’aires marines protégées françaises (forum des AMP). Créé par les gestionnaires, pour les gestionnaires, ce réseau leur permet de se rencontrer, d’échanger sur leurs problématiques quotidiennes, de construire ensemble des outils partagés et une vision commune pour la gestion de nos territoires marins.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Surveiller et suivre en mer...

Pour observer la mer et ses usages, le gestionnaire doit se doter de moyens adaptés à un milieu très complexe et difficile d’accès.

• Le fond. L’utilisation d’images aériennes voire satellites pour la tranche bathymétrique 0-15 m et la prospection par des moyens acoustiques pour la tranche profonde permet une vision d’ensemble. Elle peut être complétée par le travail des plongeurs, d’engins de prélèvement ou de robots radiocommandés (Rov).

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Les AMP ont-elles leur place dans la gestion des ressources halieutiques ?

En trois décennies les pêcheurs ont dû faire face aux virages brutaux de la politique commune des pêches. Ils ont d’abord connu l’Europe bleue, axée sur le productivisme ; puis les Totaux admissibles de captures et quotas, négociés autant sur des bases politiques que scientifiques. On leur a ensuite imposé une gestion basée sur l’écosystème. Ils sont maintenant confrontés à une politique visant le bon état écologique des eaux marines pour 2020.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Le train est lancé...

La France est absente, lorsque, en 2005, se réunit le premier congrès mondial des aires marines protégées en Australie. Certes, quelques gestionnaires d’AMP pionnières (réunis au sein d’un forum du même nom) occupaient déjà le terrain mais la France n’avait alors que quelques dixièmes de pourcent de surface protégée. Et, même en 2006, quand la plus grande réserve naturelle était créée dans les eaux de Kerguelen, l’espace marin protégé était fortement éloigné de l’objectif de dix pour cent, ambitionné au sommet de la Terre de Johannesburg en 2002.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

« Constats et objectifs sont partagés »

Dans la Réserve naturelle des Bucchi di Bunifaziu (Corse), vingt années de suivis scientifiques montrent qu’une gestion raisonnée avec la communauté de pêcheurs et une politique d’aires marines protégées permettent de stabiliser l’effort de pêche et d’augmenter les rentabilités par bateau. Il y a vingt ans, conservation et pratique de la pêche professionnelle étaient mises en opposition. Aujourd’hui, constats et objectifs sont partagés.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Travailler pour une AMP : quelles compétences ?

Les aires marines protégées ont quelquefois du mal à recruter des personnels ayant des compétences adaptées au milieu marin. Il est vrai que le parcours des agents marins fait souvent apparaître un lien avec la mer. C’est ainsi que des pêcheurs, plongeurs, scientifiques… trouvent leur place dans une telle équipe de gestionnaires où certains agents ont une formation initiale en lien avec le métier exercé. D’aucuns possèdent le brevet d’animateur, le brevet d’État de plongée, le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Plongée : un réseau d’observateurs

Protéger la mer, c’est savoir : qui fait quoi et où ? L’Agence des aires marines protégées propose dans ce cadre un portail des démarches participatives impliquant des plongeurs volontaires. Outre cet inventaire, le projet vise à accroître les interactions entre plongeurs, gestionnaires d’AMP et scientifiques, d’autant que l’intérêt des sciences participatives est régulièrement débattu.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Harmoniser les suivis scientifiques avec l’observatoire du patrimoine naturel littoral

Harmonisons nos suivis scientifiques pour une gestion adaptative, au plus près des enjeux de conservation. Telle pourrait être la devise des gestionnaires d’AMP. Constitués en réseau, ils ont imaginé un observatoire (1) dédié à la conservation du littoral. Celui-ci, initié en 2000, réunit aujourd’hui plus d’une quarantaine de gestionnaires d’AMP et autres ONG en responsabilité de suivi.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Surveiller la pêche à pied, tous les acteurs mobilisés...

Archipel aux mille couleurs, Chausey devient à marée basse un vaste espace de liberté sur lequel les usages sont nombreux et diversifiés. Sur les cinq mille hectares de domaine public maritime attribués en 2007 au Conservatoire du littoral, l’équilibre entre biodiversité, ressources et usages est globalement maintenu. Certains faits cependant, témoignent d’une zone de non-droit : récolte de coques au motoculteur, groupes organisés pour des pêches intensives, pêche dans la réserve du Sound (c’est interdit)…

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Suivre les populations de bars en mer d’Iroise avec une balise archive

Ressource stratégique pour les communautés de pêcheurs, le bar fréquente les eaux côtières de l’Iroise. Il fait également de longs voyages vers le large, depuis le golfe de Gascogne jusqu’à la mer Celtique. Pour connaître les zones fréquentées par l’animal et la durée des voyages pendant lesquels il s’absente, une campagne est menée depuis 2010 avec l’Ifremer.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

Et si on passait aux réserves mobiles ?

Les réserves actuelles ont des périmètres fixes. Cette notion intangible des frontières reste le modèle à privilégier. Convenons cependant qu’elle présente des limites et des inconvénients : en effet, elle ne permet pas toujours l’adaptation à la réalité mouvante du terrain. La même intensité d’effort est nécessaire quel que soit le niveau de menace (à la baisse ou à la hausse) ou de gestion mis en œuvre.

Espaces naturels n°42 - avril 2013

« Mes vaches, elles sont dans l’eau jusqu’au 15 juillet. »

Pour nous, agriculteurs, un niveau d’eau acceptable devrait nous permettre de faire pâturer nos bêtes six mois par an. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Mes vaches sont dans l’eau de la mi-juin jusqu’au 15 juillet. Le pâturage est difficile et la qualité du foin s’en ressent : certaines plantes comme l’agrostis ont disparu au profit de plantes hydrophiles tel le carex.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

Vraiment efficaces ? Les plans de gestion des zones protégées

Les jeunes populations quittent leur territoire qui ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins. Naguère contrée de subsistance, le Parc national de Prespa (Albanie) comprend environ 20 % de lacs et autres zones humides. Lieu d'élevage, d'agriculture, de pêche, de chasse, mais aussi de braconnage et de coupe illégale de bois, le parc fut créé pour sa sauvegarde en 2001.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

Démoustication: dilemme entre confort humain et biodiversité

Les politiques de gestion des moustiques sont aujourd’hui mises en tension entre protection de la nature et protection de la santé humaine.

Le contexte de la Camargue est de ce point de vue révélateur.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

Outre-mer, l’action vise principalement les mangroves

Mal aimées, peu accessibles, les mangroves dégagent des odeurs sulfureuses. Emplies de déchets et d’insectes (moustiques, papillonite…), ces zones plates sont convoitées pour l’urbanisation. Elles régressent. Pour les faire connaître du grand public, un certain nombre d’aménagements à caractère pilote ont été installés sur les terrains du Conservatoire du littoral qui permettent de les découvrir à pied sec.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

La société civile s’engage pour l’eau

Comment, dans une région à forte croissance démographique, concilier développement, et conservation des écosystèmes ? Depuis 2008, le projet « Engager la société civile dans la gestion intégrée de l’eau en région sud et est de la Méditerranée » veut y répondre. En Tunisie, Maroc, Jordanie, trois opérations visent à améliorer la gouvernance locale de l’eau en renforçant la participation de la société civile et la sensibilisation des gouvernements à l’importance des zones humides.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

En préparation : une norme Afnor pour les travaux de génie écologique dans les zones humides et les cours d’eau

Quelques entreprises, pratiquant des travaux de génie écologique1 et constatant qu’il est parfois trop simple de s’attribuer des vertus « vertes » sans en maîtriser les concepts, ont pensé que la mise en place d’une norme ne serait pas de trop. Particulièrement pour les zones humides.

Document de référence approuvé par un institut de normalisation tel qu’Afnor, une norme définit des caractéristiques et des règles volontaires applicables aux activités. Elle est le consensus entre l’ensemble des parties prenantes d’un marché ou d’un secteur d’activité.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

La station de lagunage s’est avérée favorable à la biodiversité

Voici une vingtaine d’années, la ville de Rochefort (Charente-maritime) devait agrandir sa station de traitement des eaux usées située en bordure du fleuve Charente. Après réflexion, et en collaboration avec la Ligue pour la protection des oiseaux, la municipalité opte pour la technique du lagunage extensif.

L’équipement, qui s’intègre dans cet espace de marais, s’étend sur 70 hectares et comprend six plans d’eau d’une superficie totale de 35 hectares (de 1,40 à 1 m de profondeur).

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

Moteur économique, la coopérative garantit la longévité de l’action

Plus que de la connaissance scientifique, plus que la maîtrise technique, il faut un ressort humain pour préserver les zones humides. « Notre société coopérative d’intérêt collectif (Scic) est née fin 2006, parce qu’un groupe de propriétaires et de naturalistes se faisait confiance et avait besoin d’un outil efficace pour préserver les zones humides », explique Céline Rives Thomas, associée dans Rhizobiòme, Scic tarnaise s’employant à préserver le patrimoine naturel. « Nous avons conçu cet outil comme un lieu de construction de solutions partagées.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

Une nouvelle façon de considérer l’apport scientifique ?

Les scientifiques interviennent dans les décisions de gestion. Le rôle qui leur est dévolu a-t-il évolué depuis vingt ans ?

Beaucoup. Les espaces naturels – zones humides comprises – sont devenus des points d’ancrage de vrais projets territoriaux. On y applique les principes du développement durable, dans ses trois composantes. D’autres acteurs et d’autres scientifiques que des biologistes, des sociologues, des économistes…, interviennent donc. Et de facto, les biologistes ont des rôles moins prédominants.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

Dans le collimateur

Face au fourmillement d’initiatives mais également au peu de visibilité des actions en faveur des zones humides, le ministère chargé de l’écologie a réuni ses partenaires. Le 1er février 2010, à l’issue d’un an et demi de travail, un plan national de vingt-neuf actions était lancé1. Non un service minimum pour les zones humides mais une réelle ambition. Les zones humides sont à l’interface de nombreuses politiques et il est nécessaire d’y intégrer leur préservation.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

Vite, un prestataire de travaux...

Où trouver un prestataire susceptible de conduire des travaux en zone humide ? Un document élaboré par le pôle-relais Tourbières en collaboration avec les autres pôles-relais recense les différents types de structures (association ou entreprise d’insertion, entreprise privée, établissement public…) classés par région administrative, avec quelques éléments d’information sur leur domaine de spécialité (débroussaillement, entretien des berges, draguage, dessouchage…).

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

Dorénavant, vous pouvez l’affirmer : « Ici, je suis dans une zone humide »

Parmi les nouvelles dispositions applicables aux zones humides, un arrêté et une circulaire de 2010 permettent de délimiter leur contour. Qu’en est-il exactement ?

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

Où trouver des sous ?

Les fonds attribués dans le cadre du plan national d’action zones humides de 2010 devraient remporter un franc succès. En plus des aides agricoles consacrées à la gestion durable des prairies humides par les agriculteurs, ce plan est doté d’un budget global de 20 millions d’euros sur trois ans pour l’État et ses établissements publics.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011

Rien de nouveau sur le bon niveau d’eau

Autant de passions pour de l’eau… ? Autour du lac de Grand-Lieu, comme dans de nombreux marais, la seule évocation du niveau de l’eau enflamme inévitablement les esprits.

D’ailleurs comment sont-ils fixés ces niveaux d’eau ? A-t-on même une idée précise du niveau idéal ? Si la valeur écologique de Grand-Lieu en fait un lieu protégé1 par un arsenal de mesures réglementaires, il n’en reste pas moins que la Société nationale de protection de la nature (SNPN), gestionnaire de cette réserve naturelle nationale, doit répondre à ces questions particulièrement prégnantes.

Espaces naturels n°35 - juillet 2011