Impacts des pollutions diffuses (1) Écosystèmes littoraux

Les écosystèmes lagunaires, situés à l'interface entre milieux continental et marin, sur des linéaires côtiers de plus en plus anthropisés, constituent des sites sensibles, particulièrement sujets aux pollutions chimiques, qu'elles soient diffuses ou ponctuelles. Leur confinement accentue en effet le risque d'impact de polluants chimiques sur leurs écosystèmes. Dans ce contexte, la question des contaminants, et de leurs effets sur les écosystèmes littoraux, doit être placée au centre des préoccupations autant politiques que scientifiques.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Impacts des pollutions diffuses (2) Faune et flore aquatiques

Les substances actives et leurs produits de dégradation sont présents dans le milieu à l’état de mélanges plus ou moins complexes, à des niveaux de concentration généralement faibles à modérés.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Ce qu'il faut savoir sur la règlementation des PPP

AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

La mise sur le marché et l'utilisation des PPP sont régies par le RCE n°1107-2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009. Ce règlement fixe les exigences et conditions d'approbation des substances actives, phytoprotecteurs, synergistes et coformulants ainsi que les exigences relatives à l’autorisation de mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Quand amélioration de la connectivité peut rimer avec contamination

Les 5 300 ha du salin de Giraud acquis par le Conservatoire du littoral, entre 2008 et 2012, constituent aujourd’hui le site des Étangs et marais des salins de Camargue. Ce changement foncier s’est traduit par une profonde modification du fonctionnement hydraulique du site, qui était composé en grande partie d’anciennes lagunes et sansouires transformées par endiguement en marais salants dans les années 1960.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Agir en tant qu'expert

Pas de rejets polluants dans le milieu marin sans l'accord du conseil de gestion. C'est la loi de 2006 qui inclut, dans les prérogatives des parcs naturels marins, la production d'avis conformes* pour les activités soumises à autorisation qui pourraient avoir un effet notable sur le milieu marin. Ainsi, le Parc naturel marin d'Iroise (PNMI) a pu rendre des avis sur des autorisations pour l'aquaculture ou pour d'autres installations polluantes (installations classées nécessitant un arrêté préfectoral).

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Un estuaire et des hommes

Un estuaire est un milieu riche où, à Pénerf, se côtoient, sur un faible espace depuis des décennies, agriculture et ostréiculture. Des activités récentes ont modifié cet équilibre : industries, tourisme et urbanisation. Sur ce petit bassin côtier, il faut travailler ensemble dans le respect de la nature, pour l’épanouissement des hommes et l’avenir du territoire. Il est le lieu d’une démarche participative ayant pour objectif commun la reconquête de la qualité bactériologique de l’eau des zones conchylicoles.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Une fois qu'un accord est trouvé, « on s'y tient »

Ce n'est pas parce que le Grand Site Sainte-Victoire est bien identifié sur son territoire qu'il aurait pu imposer des normes pour les manifestations sans rien demander à personne. La démarche collective engagée pour aboutir à une charte partagée des manifestations (trails, raids, Iron man, VTT, parapente) a permis d'inscrire les engagements dans la durée. Avec maintenant dix ans de recul, le gestionnaire constate que sa position de médiateur-facilitateur est un véritable atout.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Le dossier lu par... Philippe Dupont

Sujet constamment repris lorsque l’on travaille sur les pressions exercées sur les milieux, la question des pollutions diffuses doit impérativement être regardée en profondeur. C’est un sujet difficile à appréhender : outre le fait que ce type de pollution n’est la plupart du temps pas visible, elle concerne de très nombreuses substances, aux effets diversifiés, par de nombreux mécanismes physiques, physiologiques, écologiques… parfois d’une grande complexité. Certains impacts sont parfois bien compris, notamment du fait de leurs retombées sociales ou économiques directes.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Qu'est-ce qu'une pollution diffuse ?

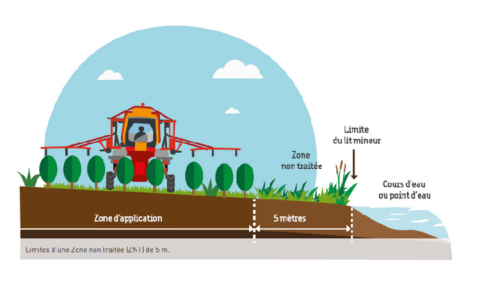

La pollution diffuse concerne les cas de contamination des eaux dont les origines sont généralement connues, mais pour lesquelles il est difficile voire impossible de repérer géographiquement des rejets dans les milieux aquatiques et les formations aquifères.

Espaces naturels n°56 - octobre 2016

Les espaces naturels mobilisent peu les fonds européens... Un risque !

Mobiliser des financements européens pour ses projets locaux suppose d’évoquer les multiples difficultés auxquelles le gestionnaire d’espace naturel doit faire face. Il est fondamental, dans cette phase de changement de programmation budgétaire européenne (2014-2020), de voir comment les espaces naturels de France se comportent dans cette compétition ; afin, peut-être, de changer de regard sur cette question.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

« En Bourgogne, les services de l’État ont choisi de financer des projets hors zone Natura 2000 »

Comment le Parc naturel régional du Morvan a-t-il pu mobiliser des mesures agri-environnementales (MAET) ailleurs que sur les zones Natura 2000 de son territoire ?

En Bourgogne, la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt a souhaité élargir les secteurs d’affectation des fonds pour accompagner des projets territorialisés. La décision a été prise à l’issue d’un processus de concertation. La politique de développement rural s’est alors vue largement dotée de crédits structurels européens Feader.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

Vers un seul réseau de gestionnaires européens pour la nature

Au fil des ans, les gestionnaires français d’espaces naturels se sont impliqués dans deux réseaux européens proches mais complémentaires : Europarc (1) et Eurosite (2). Chacun a sa culture, son histoire.

Europarc, qui regroupe un plus grand nombre de membres, est notamment connu pour le portage de la « charte européenne du Tourisme durable ».

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

« Une mission dédiée à l’ingénierie financière et la création d’un guichet unique : demande de subventions »

La communauté de communes Vallée de l’Hérault a, très tôt, mis en place une stratégie lui permettant de tirer le meilleur des programmes européens. Elle a ainsi initié une cellule tournée vers la recherche de financements.

Une mission, dédiée à l’ingénierie financière au sein de ses services, réalise les demandes de subventions.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

« Une cellule Europe nous permet de construire et conduire les projets »

Afin de mobiliser les fonds européens, l’ONF Rhône-Alpes a constitué une « cellule Europe » au début des années 2000. Formée de personnels spécialisés, cette équipe assure une veille en s’enquérant des différents programmes existants, des budgets, des contenus éligibles… Ses agents sont ensuite à même d’intervenir sur le contenu des programmes retenus.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

« Une personne de l’équipe administrative est spécialisée Europe »

Durant les dix dernières années le Cen Rhône-Alpes a travaillé sur cinq projets Life Nature. Pourquoi une telle fidélité à ce type de projets réputés compliqués à monter et lourds à gérer ? Nos multiples partenariats techniques et territoriaux nous positionnent au centre du jeu des acteurs capables de porter de tels projets, et nos expériences antérieures des Life nationaux (Loire, tourbières, pelouses sèches…) apportent un savoir-faire précieux.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

Héritage sans frontière, la nature justifie l’existence d'une politique européenne

En matière d’environnement, l’Union européenne joue un rôle fondamental depuis de nombreuses années et son implication est généralement bien perçue par les citoyens. Cependant, le rapport entre l’Europe, ses États membres et les collectivités territoriales est un sujet complexe. Un sujet que ce dossier devrait éclaircir.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

Un métier (nouveau) pour booster les performances de son organisation

Naviguer en « eaux européennes » nécessite de maîtriser des savoirs spécifiques. Depuis quelques mois, le référentiel métier de Réserves naturelles de France décortique donc cette mission. Il nous offre quelques repères sur ses contenus et les compétences qu’il convient de déployer pour être à la hauteur d’un tel poste.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

Le droit européen pour protéger la qualité de l’eau ?

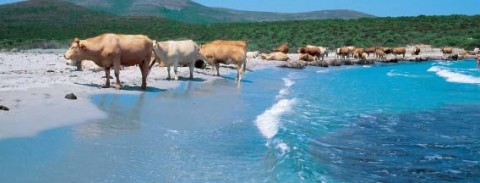

La Bretagne représente 6 % de la surface agricole utile en France. Cinq millions de porcs charcutiers, 600 000 truies, vingt millions de poules pondeuses, 700 000 vaches laitières… s’y concentrent.

Ce choix de développement intensif (lié à un remembrement destructeur des bocages, talus, méandres et chevelus des rivières, un drainage de zones humides) a provoqué l’érosion des sols et la dégradation de la qualité de l’eau, des sources à la mer.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

Rave party : le gestionnaire en première ligne

Vendredi 29 avril 2011, il est vingt-deux heures, quatre mille personnes s’installent sur la Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau : elles sont venues participer à une rave party. Avec elles, ce sont également mille véhicules qui stationnent hors piste. Le samedi puis le dimanche qui suivent, les gestionnaires d’espaces naturels sont alors en première ligne pour tenter de limiter les atteintes au milieu, pour tenter de protéger les brebis et la bergerie datant du 19e siècle.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

Les évaluations d’incidences

De prime abord, le droit européen est un peu loin des préoccupations des gestionnaires. Il a pourtant des répercussions très concrètes sur leur quotidien, en témoigne un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne qui opposa, le 4 mars 2010, la Commission européenne à la France (1).

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

L’atlas des paysages

Déclinaison concrète et directe de la convention européenne du Paysage, les atlas du paysage sont mis en place par la très grande majorité des régions. La convention de Florence, comme on l’appelle aussi, a été adoptée en 2000 et ratifiée par la France en 2006. Dans notre pays, le paysage est encore perçu comme « subjectif », néanmoins l’Europe a permis de renforcer sa prise en compte dans les politiques publiques. Ainsi, par exemple, les atlas du paysage permettent l’identification et la qualification du paysage.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

L’intégration : la nouvelle tendance européenne ?

Depuis deux ans, l’Unité Life pousse les porteurs de projets à présenter des projets « intégrés », c’est-à-dire des projets ambitieux, de durée et de budget importants, qui visent à réunir plusieurs financements européens pour un même objectif afin d’améliorer l’efficacité, la cohérence et la pérennité des actions contribuant à cet objectif.

Espaces naturels n°44 - octobre 2013

Un paysagiste dans un projet d’aménagement de réserve naturelle

Bien loin de rentrer en conflit, paysage et écologie s’épaulent et se complètent pour protéger et mettre en valeur des sites naturels. Il en fut ainsi en Creuse, sur la Réserve naturelle de l’étang des Landes. Un tandem1 composé d’un paysagiste et d’un architecte est, en 2004, appelé à travailler sur l’aménagement de cette propriété du conseil général2. L’intervention se fait au sein d’une équipe regroupant diverses disciplines : naturaliste, paysagère, architecturale, muséographique…

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

L’argumentaire paysager pour soutenir une reconquête écologique

Concilier les enjeux de paysage et de biodiversité… Tel fut l’objectif du Parc naturel régional Normandie-Maine, opérateur Natura 2000, lors des travaux de restauration de la lande sèche sur le versant du Haut Fourché situé au sein des Alpes mancelles1 .

Les faits débutent en 2003 alors qu’un incendie se déclare, dévastant en partie la pinède et laissant place à un paysage de désolation. L’année suivante, après validation du document d’objectifs, le parc propose, à titre expérimental, de réhabiliter trois hectares de lande.

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

La biodiversité, gagnante du projet de paysage

Haute-Bruche. En 1993 une étude paysagère intercommunale découpe le territoire en quatre unités paysagères. Elle définit alors un programme de vingt et une actions.

Mais pourquoi, au cœur du massif des Vosges, la Haute-Bruche s’intéresse-t-elle autant à ses paysages ?

Dans les années 70, le territoire est impacté par une crise qui met fin à la double activité agricole et industrielle-textile.

En 1980, le Sivom du pays de la Haute-Bruche est créé pour mettre en œuvre un contrat de pays, initiateur du développement économique local.

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

À la reconquête du Petit bois de pins

Avec des vents dépassant les 210 km/h, la tempête de 1999 provoque des dégâts considérables sur l’ensemble de la façade ouest-atlantique française. À Bourcefranc-le-Chapus, le Petit bois de pins n’est pas épargné. Non seulement de très nombreux sujets – des pins maritimes de plus de 70 ans – sont arrachés instantanément, mais la salinisation superficielle entraîne le dépérissement de bon nombre de chênes.

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

Ami-ami avec les architectes

Soucieux des paysages, le réseau des parcs naturels régionaux a imaginé un partenariat avec l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy. Une école qui, généralement, développe les exercices, projets et séminaires orientés sur la ville constituée, dense et compacte. Depuis 2005, chaque année, un atelier s’organise en écho avec le PNR du Vexin français et le PNR du massif des Bauges. Sa thématique ? Aménagement du territoire : vers un urbanisme rural durable.

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

L’Angleterre en faveur des paysages

L’Angleterre s’est impliquée dès l’élaboration de la Convention européenne du paysage. Elle est reconnue parmi les premiers pays ayant mis ses principes en application (entrée en vigueur de la convention au Royaume Uni le 1er mars 2007).

Ainsi, par exemple, la carte National Character Area est utilisée depuis près de dix ans pour identifier des aires paysagères du pays et, l’usage du Landscape Character Assessment (Caractérisation du paysage) sert de référence aux acteurs politiques locaux.

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

Paysages, culture, nature : le paradoxe ?

Que reste-t-il de l’opposition entre les notions de patrimoine culturel et naturel ? Certes, pris séparément du site naturel qui l’entoure, la gestion du Mont-St-Michel ou de la cité de Brouage, celle du parc de Versailles ou du château de Chenonceau répondent davantage aux normes « Bâtiments de France », à ses références historiques, architecturales et paysagères. Idem, les personnes qui en ont la charge. Elles ne sont pas formées dans le même moule que leurs équivalents des espaces naturels.

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

Appréhender le paysage sous l’angle de son fonctionnement pour gérer la biodiversité

Dépendance aux énergies polluantes et non renouvelables, étalement urbain, banalisation du cadre de vie… En ce début du 21e siècle, ces alertes se multiplient, elles en amplifient d’autres, liées à la perte de biodiversité. Pour réguler les impacts négatifs, des outils ont été imaginés dont certains concernent l’espace : zones protégées, documents d’urbanisme, trames vertes et bleues, schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, bandes enherbées le long des cours d’eau en territoire agricole...

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

Quels outils juridiques pour intégrer le paysage ?

La France a l’obligation d’intégrer le paysage dans toutes les politiques sectorielles y compris dans la gestion des espaces naturels. » Cette exigence court depuis le 1er juillet 2006 et résulte de l’application de la convention européenne du Paysage (convention de Florence) signée le 20 octobre 2000.

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

« Mais enfin ! L’Homme se détermine par l’aspect visuel ! »

Dès sa création en 1980, la mission du Paysage a été l’objet d’hostilité de la part des autres services de l’État. Nos collègues de l’Agriculture nous expliquaient que le paysage n’était que la conséquence mécanique des activités économiques sur le territoire. Les architectes-paysagistes n’étaient guère plus coopératifs.

Espaces naturels n°32 - octobre 2010

Au risque d’éroder le climat de confiance

Natura 2000 ! L’ambition du réseau issu des directives Oiseaux et Habitats est d’identifier et de protéger un nombre significatif de sites représentant les habitats naturels et semi-naturels et les zones essentielles au maintien de la faune et de la flore en péril à l’échelle du continent européen. La mise en œuvre de mesures de conservation couvre entre 10 et 25 % de la superficie des États membres.

Espaces naturels n°28 - octobre 2009

La poupée russe administrative

Au départ, il y a les bruyères du plateau de Millevaches, immenses étendues de landes qui ont contribué à façonner l’image des hautes terres limousines : âpre et austère. Puis le scénario classique de la déprise agricole, qui s’est enclenché à partir des années 1930 : exode rural, boisement et spécialisation du système d’élevage, ici en production de broutards destinés à l’engraissement.

Espaces naturels n°28 - octobre 2009

Europe, une approche diversifiée de Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est constitué des zones spéciales de conservation (ZSC) issues de la directive Habitats de 1992 et des zones de protection spéciale (ZPS) issues de la directive Oiseaux de 1979. Chaque État membre est tenu de proposer les sites qui, sur son territoire, feront partie intégrante du réseau écologique européen. Un point d’étape nous amène alors à constater que la quasi-totalité des pays ont achevé cette phase de proposition. Ils s’inscrivent à présent dans le processus de désignation formelle des ZSC et de leur gestion.

Espaces naturels n°28 - octobre 2009

« Je suis vraiment en colère »

Commençons par une note positive. Globalement, comment va votre exploitation ?

Plutôt bien. Mieux en tout cas. Il y a sept ans, j’ai hérité d’une ferme à l’abandon située en zone Natura 2000. J’ai ouvert des milieux et j’ai installé un troupeau de moutons Suffolk. N’étant pas dans le contexte de la réforme de la Pac, je n’avais pas droit aux primes à l’hectare. Les aides MAET sont arrivées ensuite, je les attendais avec impatience, elles ont constitué une sacrée bouffée d’oxygène.

Espaces naturels n°28 - octobre 2009

L’exonération de taxe foncière n’est pas un argument décisif

Aux yeux des propriétaires, l’intérêt financier d’une charte Natura 2000 reste fortement limité. Sa mise en œuvre permet toutefois une sensibilisation des acteurs, et sa signature constitue un acte symbolique qui peut contribuer à une première prise de conscience. Cette conclusion synthétique sur l’intérêt de la charte Natura 2000, a été posée en Haute-Loire : un département pilote qui, en 2008, a expérimenté les modalités de mise en œuvre d’une charte, évalué son intérêt auprès des propriétaires puis cherché à connaître les moyens nécessaires pour gérer la procédure.

Espaces naturels n°28 - octobre 2009

Être ou ne pas être concerné

La directive européenne Habitat faune flore impose une évaluation préalable des incidences sur les habitats et espèces de tout projet conçu sur les sites Natura 2000. Or, jusqu’à présent en France, la transposition de ce texte ne concernait que certains travaux et pas les activités ou projets non soumis à autorisation ou approbation administrative. La loi du 1er août 2008 (art. 13) modifie le dispositif et doit se traduire prochainement par deux décrets.

Espaces naturels n°28 - octobre 2009

Les mesures agroenvironnementales sont-elles utiles à la biodiversité ?

Sur la partie alsacienne du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, l’activité agricole concerne plus de 300 exploitations orientées essentiellement vers la production de lait. Depuis une quinzaine d’années, des mesures agroenvironnementales visent à encourager l’agriculture de montagne et à préserver la biodiversité (MAET, mesures agroenvironnementales territorialisées depuis 2007). Aujourd’hui, 90 % des surfaces éligibles sont contractualisées.

Au-delà de cette réussite quantitative, le parc a voulu connaître l’efficacité de ces mesures.

Espaces naturels n°28 - octobre 2009

« On va vers toujours plus de contrôles »

Ce nouveau décret sur l’évaluation des incidences ajoute une couche aux divers contrôles et cadres déjà existants. Prenez l’exemple d’un propriétaire de forêt privée qui souhaite mettre en place un plan simple de gestion. Celui-ci doit être en conformité avec la loi et mentionner les zonages concernés dans son analyse des enjeux environnementaux. Il doit également prendre en compte un certain nombre d’obligations dans son programme de coupes et travaux.

Espaces naturels n°28 - octobre 2009

L’état de conservation pour orienter la gestion

L’état de conservation d’un habitat est une notion qui traduit l’effet des influences sur son bon fonctionnement, sa biocénose et sa pérennité. Dans chaque Docob, l’état de conservation doit être évalué à l’échelle du site Natura 2000. Pour les habitats forestiers, une réflexion vise à définir une méthode objective, simple et reproductible. Des indicateurs mesurent la structure et la composition de l’habitat et renseignent ainsi sur sa fonctionnalité et sur l’état de sa biocénose. Des critères relatifs aux atteintes subies par l’habitat dans le site sont également étudiés.

Espaces naturels n°28 - octobre 2009

« Contreproductif »

Notre perception de ce nouveau décret Natura 2000 est plutôt sévère. Avec ce décret, le risque est grand de voir se développer une pratique « sauvage » de l’enduro. Le texte prévoit, par exemple, que toute manifestation sur un site Natura 2000 devra être précédée d’une évaluation des incidences, voire d’une étude d’impact. En ce qui concerne les motos et quads, aucun seuil n’est fixé, qu’il s’agisse d’une manifestation d’ampleur internationale ou d’une petite épreuve régionale, les mêmes obligations s’appliquent. Pour les petites associations, le coût est totalement disproportionné.

Espaces naturels n°28 - octobre 2009

Vices et vertus d’un contrat signé avec une entreprise

Il est rare, en France, que les contrats Natura 2000 soient conclus avec des sociétés privées. C’est

Espaces naturels n°28 - octobre 2009

« Nous attendons ce décret, mais... »

Bien sûr, il n’est pas question d’évaluer les incidences du moindre coup de pioche, cependant ce décret pourrait être nettement amélioré. Ainsi certaines activités impactantes ont été omises de la liste nationale. Les créations de sentiers de randonnées, de via ferrata, de voies d’escalade, les aménagements et la pratique de la spéléologie… pour ne citer qu’elles, ne seront pas systématiquement soumises à évaluation. Par ailleurs, la question des seuils financiers, notamment, pose problème.

Espaces naturels n°28 - octobre 2009

« Notre vin défend sa gestion naturelle »

Qu’est-ce qui motive une société privée à signer un contrat Natura 2000 ?

Espaces naturels n°28 - octobre 2009

Amortir les surcoûts de production avec Natura 2000

Est-il possible d’exploiter rentablement les produits forestiers issus de la réhabilitation d’une forêt alluviale d’intérêt communautaire ?

L’expérience menée en Franche-Comté montre qu’un contrat Natura 2000 peut permettre de financer les surcoûts liés à la mise en œuvre d’un débardage respectueux des habitats. Un contrat qui rapporte au bénéficiaire ? Reste à savoir dans quelles conditions.

Espaces naturels n°28 - octobre 2009

« En mer ? Phase expérimentale »

La spécificité du milieu marin nécessite d’adapter le dispositif Natura 2000 terrestre. L’absence du droit de propriété en mer par exemple rendait inapplicable la notion d’ayant-droit jusqu’à ce que la loi sur l’eau de 2006 ne permette d’étendre la contractualisation aux professionnels et utilisateurs d’espaces marins. On notera alors que la notion d’utilisateurs peut être collective, incluant les comités de pêche, prud’homies, syndicats conchylicoles, associations d’usagers… Une approche particulièrement intéressante, si l’on considère le rôle important joué par ces structures.

Espaces naturels n°28 - octobre 2009

« Financement : le contrat global sur l’eau vient compléter Natura 2000 »

Avec une animation renforcée, des financements spécifiques pour les travaux et des modalités administratives relativement souples, le contrat global pour l’eau est venu compléter les dispositifs liés à Natura 2000 pour appliquer les actions prévues dans le Docob. Cet outil, proposé par l’agence de l’eau Seine-Normandie, permet aux collectivités et acteurs locaux d’agir pour la qualité de l’eau et la protection des milieux aquatiques.

Espaces naturels n°28 - octobre 2009

« Nos relations avec les agriculteurs ont changé »

Depuis 2008, le Parc naturel régional du Morvan propose aux exploitants de prairies sèches siliceuses d’opter pour une mesure agroenvironnementale territorialisée (MAET). Objectif : maintenir leurs prairies fleuries. Si cette mesure séduit le parc, c’est qu’à l’inverse des mesures précédentes qui s’intéressaient aux moyens mis en œuvre afin de reconquérir des milieux dégradés, il s’agit ici de contractualiser une obligation de résultat.

Espaces naturels n°28 - octobre 2009

Accrocs dans le contrat

N’y revenons pas : la gestion contractuelle offre des avantages. Parmi eux, l’implication des acteurs locaux non naturalistes, la co-construction des cahiers des charges avec les représentants des gestionnaires de l’espace, l’intégration de la protection de la biodiversité dans les activités économiques… Mais cette démarche induit également des fragilités, c’est du moins, ce que l’expérience nous amène à constater après douze ans de travail.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Des visions différentes également légitimes

Depuis la création du Parc national de la Vanoise, la forêt de pins Cembro de l’Orgère fait l’objet d’un conflit. Il oppose la commune de Villarodin-Bourget et certaines associations de protection de la nature. Tandis que les habitants souhaitent valoriser économiquement cette cembraie, les associations voudraient que son statut se rapproche de celui d’une Réserve intégrale. Le Parc a obtenu un moratoire des différentes parties : aucune décision ne sera prise tant que ne sera pas rendu un rapport de recherche définissant la « valeur » de cette forêt.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

« La neutralité n’existe pas »

Le Conseil consultatif de l’environnement et du cadre de vie… c’est une instance originale…

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Les collectivités médiatrices

L’organisation des sports de nature se trouve à l’interface des préoccupations environnementales, économiques, éducatives, sociales comme d’aménagement du territoire. Cependant, cette interface n’est pas toujours pacifique. Leur pratique concurrence parfois d’autres usages (chasse, pêche ou autres sports de nature notamment) ou engendre la modification de l’affectation des lieux (agriculture, préservation environnementale, etc.) en leur apportant parfois une nouvelle valeur socio-économique.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Les gens changent

Que se passe-t-il lorsqu’un groupe est en situation de concertation ? Il faut comprendre la dynamique de la situation d’interaction sociale générée par la concertation et identifier ce qui en contraint ou facilite le développement. La confrontation des points de vue entre une diversité d’acteurs amène ceux-ci à transformer leur manière de « penser » « leur » réalité (en l’occurrence, la relation entre leurs activités et le fonctionnement de l’écosystème sur lequel elles se développent). Cette transformation est une condition nécessaire aux changements de pratiques et de comportements.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Concertation

Tant que les politiques publiques de protection des milieux naturels se limitaient à quelques sites prestigieux, l’État pouvait s’appuyer sur la réglementation, sur l’interdiction ; et mobiliser les moyens nécessaires au respect de ses décisions. Mais la pression sur les milieux s’est fortement accrue et les initiatives de protection se sont multipliées en conséquence, tout particulièrement avec Natura 2000. De nos jours, elles couvrent une part importante du territoire.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Le jeu en vaut-il la chandelle ?

Thème de réflexion, « la concertation » traverse les courants de gestion de l’environnement depuis la fin des années 1970. Cette préoccupation s’inscrit d’ailleurs dans un mouvement plus large de critique et de réforme de l’action publique qui reste d’actualité. Il s’agit, en substance, de passer d’une action administrative sectorielle dont la rationalité est limitée, à une action collective fondée sur le partenariat et la recherche de l’accord. En France, comme au niveau international, ce modèle est devenu largement dominant depuis les années 1990.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Discussions dans les vallées

L’Ursus arctos est en danger. La population d’ours des Pyrénées n’est pas viable à long terme. Aussi, en 2005, le gouvernement annonce-t-il le lâcher de cinq ours, pour le printemps/été 2006. Dans la perspective de ce renforcement de population, une large concertation avec les acteurs pyrénéens sur les modalités de sa mise en œuvre est engagée.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Les préalables à la concertation

Dans les espaces ruraux, les conflits d'usage s’expliquent d'abord par la dynamique propre à ces territoires. Ainsi, aux côtés du rôle plus classique de production, d’autres fonctions s’affirment. Ce sont des fonctions de résidence (liée au redressement démographique), de récréation, de préservation de l’environnement des espaces ruraux… Elles entraînent une confrontation entre des acteurs dont les intérêts et les représentations divergent.

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

De la concertation à l’autodiscipline

Ainsi, les pêcheurs et les gestionnaires du Parc national de Port-Cros ont réussi à se mettre d’accord sur les modalités de pêche dans les eaux du Parc. En quoi cette démarche est-elle différente d’autres démarches de concertation ?

Espaces naturels n°13 - janvier 2006

Apprivoiser le silence

Vous avez l’habitude de travailler avec des personnes d’horizon et de culture très divers… Vous utilisez des techniques d’animation peu classiques. On m’a parlé de métaplan : de quoi s’agit-il ?

Espaces naturels n°13 - janvier 2006