Un oeil neuf sur le territoire

Sa première rencontre avec des artistes, Franck Latraube, chargé de mission à la LPO, l'a faite dans des roselières. « Je comptais des oiseaux. J'étais couvert de boue. Je vois arriver des hommes en bottes, visiblement pas habitués. On n'y voit jamais personne. Ils étaient contents de croiser quelqu'un. » Ils venaient pour repérer des sites pour lancer le Voyage à Nantes, la biennale maintenant bien connue. Mais à l'époque, en 2007, ses premières impressions sont partagées, c'est le moins que l'on puisse dire.

Espaces naturels n°58 - avril 2017

Conjuguer art et nature auprès des enfants

Dans une petite école du Pas-de-Calais, les enfants voient depuis la cour de récréation la Réserve naturelle régionale du plateau des landes. Elle fait partie de leur quotidien sans forcément qu'ils soient conscients du patrimoine naturel qui la constitue. Ils ont toujours connu le site, certains parents aussi lorsqu'ils étaient enfants, mais ils n'y vont plus. Elle est là comme une évidence, et pourtant, ils n'y prêtent plus attention.

S'ÉPANOUIR, ENCOURAGER SON IMAGINATION

Espaces naturels n°58 - avril 2017

Espaces naturels n°58 - avril 2017

Parcourir le chemin

Durant les douze parcours effectués, nous avons pu guider des personnes si différentes les unes des autres que chaque parcours a inventé sa propre identité, son propre rythme et sa propre énergie, comme en réponse à l’exploration proposée par les artistes. Une liberté et une richesse assez exceptionnelles, tout en partage !

Espaces naturels n°58 - avril 2017

Faire vivre le patrimoine

Que la nature inspire les artistes, c'est une évidence. Mais quelle est la particularité de la création liée à un territoire ? Le festival Les Arts Foreztiers (www.lesartsforeztiers.eu), à Chavaniac- Lafayette (Haute-Loire), montre la fécondité d'un lieu.

Espaces naturels n°58 - avril 2017

Préserver les papillons : un travail de fourmis !

Si apprendre à déterminer les azurés demeure relativement abordable, identifier leurs fourmis hôtes est vraiment une affaire de spécialiste. Afin de dépasser cette difficulté, l’Office pour les insectes et leur environnement (OPIE), animateur du Plan national d’actions (PNA) en faveur des Maculinea1, a monté (avec l'Aten, ayant intégré l'AFB) une formation spécifique à destination des gestionnaires.

Espaces naturels n°58 - avril 2017

Endosser un rôle pour mieux dialoguer

Se mettre autour d'une table afin de discuter (plus ou moins calmement...) d'un problème de gestion d'une ressource commune, cela se pratique déjà depuis de nombreuses années dans les démarches de résolution de conflits. Mais voilà une vingtaine d'années que des chercheurs et praticiens expérimentent en France et à l'étranger un nouveau type d'outil afin de favoriser l'écoute entre acteurs et la prise de décision collective : les jeux de rôles. Il n'est pourtant pas tant question de s'amuser que de travailler !

Espaces naturels n°58 - avril 2017

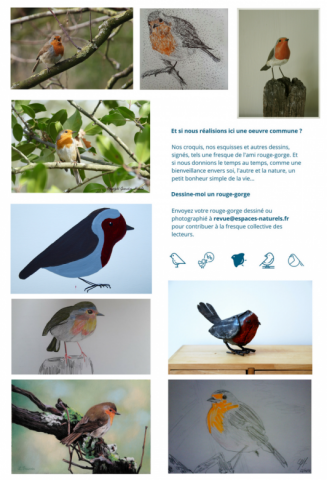

Le dossier lu par... Éric

Comment dessineriez-vous le rouge-gorge ? Pensons aux formes et aux volumes, au vocabulaire de l'oiseau et à son comportement. Ce cher rouge-gorge, c'est le vécu de chacun, les regards que nous portons sur la vie, les sens communs des actions autour desquelles nous oeuvrons. La connaissance, le partage, l'émotion, l'épanouissement du public sont des objectifs de l'artiste, de l'animateur d'art et de science. L'art, la science, la nature, sujets d'émerveillement.

LES SENS COMMUNS

Espaces naturels n°58 - avril 2017

L’expression artistique nourrie par la nature… Une lapalissade !

Vers 1920, l'île de Port-Cros est redécouverte par Marceline Henry, violoniste, qui y fait venir son amant, Claude Balyne, sous-préfet et poète, puis son mari, Marcel Henry, notaire et entomologiste.

Vers 1920, l'île de Port-Cros est redécouverte par Marceline Henry, violoniste, qui y fait venir son amant, Claude Balyne, sous-préfet et poète, puis son mari, Marcel Henry, notaire et entomologiste.

Espaces naturels n°58 - avril 2017

Donner l'échelle humaine

C'est le contexte qui intéresse les artistes, qui les inspire, et rend leur message si fort. En Camargue, entre la nature d'un côté et les usines de Fos, de l'autre, le contraste est saisissant, l'inspiration puissante. La dynamique de ce paysage est fertile pour les créateurs. « La contrainte est intéressante », souligne Françoise Léger, directrice artistique du Citron jaune1. « Les artistes ont pour vocation d'explorer les limites. Et la nature, ce sont des limites : la sécheresse, la chaleur, la violence des éléments.

Espaces naturels n°58 - avril 2017

Élargir la perception

La flore des prairies, souvent saisonnière, ou la faune discrète voire farouche, comme les oiseaux migrateurs, ne se livrent pas si facilement à l’observation. Dans la RNN Michel Brosselin de Saint-Denis-du-Payré, la dimension artistique vient soutenir la démarche d'ouverture progressive au grand public.

Espaces naturels n°58 - avril 2017

Des laboratoires de recherche et d'expérimentation

Après de nombreuses expériences réussies, et quelques-unes un peu déstabilisantes, les bonnes questions se sont posées : quel est le rôle de l'artiste ? A-t-il sa place dans un espace naturel ? La nature et l'art contemporain peuvent-ils cohabiter ? La création artistique est-elle au service de la valorisation publique de l'espace naturel ? Et le public dans tout cela ? Un simple

spectateur ou un acteur ?

Les artistes accueillis dans des conditions privilégiées sont-ils tenus de produire et de contribuer à la politique culturelle du territoire ?

Espaces naturels n°58 - avril 2017

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Le dossier lu par... Philippe Gamen

Quand un éleveur plantait une haie pour abriter son troupeau ou quand une commune conservait un bras mort de cours d’eau pour servir de zone d'expansion de crue… ils utilisaient les services écosystémiques sans le savoir ! Et puis, à partir de la révolution industrielle et encore plus à partir de la seconde guerre mondiale, l’Homme a commencé à ignorer ces services, les a oublié ou a cru pouvoir s’en passer grâce aux avancées technologiques.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Les aires marines éducatives sont nées là-bas

Le concept d’aire marine éducative (AME) a été lancé en 2013 grace à un partenariat rassemblant l’école primaire de Vaitahu (île de Tahuata aux Marquises), la Polynésie française, la fédération culturelle et environnementale des Marquises Motu Haka, la communauté de communes des Marquises (CODIM) et l’Agence des aires marines protégées. Son lancement fait suite à la vaste campagne océanographique Pakaihi i te moana qui s’est déroulée en 2012 dans l’archipel et qui avait comporté un volet de sensibilisation des élèves marquisiens à la richesse de la biodiversité marine locale.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Services écologiques : de quoi parle-t-on ?

Les services écologiques (ou écosystémiques) sont les bénéfices que l’Homme tire du fonctionnement des écosystèmes. Cette notion met en valeur l’utilité de la nature pour l’Homme et la dépendance de celui-ci vis-à-vis du fonctionnement des écosystèmes. Ceci est particulièrement important dans un contexte où les urbains sont de plus en plus nombreux et se sentent souvent déconnectés de la nature.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Évaluer l’attachement à un espace

L’étude des bénéfices patrimoniaux, encore appelés valeurs de non-usage, permet de mesurer l’attachement d’une population à une action politique. Le Conservatoire du littoral a fait l'exercice pour évaluer son action depuis 40 ans, en l’occurrence l’attachement des français à la protection du littoral. Ce travail engagé en 2015 a un objectif simple, celui de donner des arguments aux gestionnaires d’espaces naturels qui ont à convaincre les collectivités de financer la gestion des espaces, mais aussi de rappeler la diversité des services rendus par les espaces protégés.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

De quelles valeurs s'agit-il ?

Le schéma ci-dessous constitue le cadre de référence des économistes pour essayer de mesurer en termes monétaires les différentes dimensions de la valeur d'un actif environnemental. Ce schéma rentre complètement dans l'optique des « valeurs instrumentales » du schéma p. 31. Cette approche et les outils de mesure utilisés par les économistes sont d'autant plus pertinents que l'on se trouve en haut du schéma (valeurs tangibles, valeurs marchandes)... et inversement.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Pour une gestion durable des territoires, pensons en bouquet

Les PNR expérimentent au quotidien de nouvelles relations entre l’homme et la nature afin de favoriser des liens de solidarité, de coopération et de proximité. Pour améliorer ces relations, il est important de mieux connaître l’offre de nature dans ces espaces naturels, de favoriser le dialogue et le partage des connaissances et également de mieux cerner les attentes des acteurs impliqués dans la gestion et l’exploitation des territoires.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Avant de commencer : intégrer les concepts

Dans un contexte où les ENP restent souvent perçus comme générant plus de contraintes que de valeur ajoutée, on peut se demander si approcher les services par une évaluation économique peut servir à une meilleure intégration au sein des territoires. Les gestionnaires sont à la fois curieux et réservés sur cette approche : • Comment appréhendent-ils d’une part les services rendus, d’autre part leur évaluation économique ? • À quels enjeux et attentes cherche-t- on à répondre ? • Quelle faisabilité et mise en oeuvre réelle sont envisageables ?

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Que peut-on attendre de l'évaluation économique des espaces naturels protégés ?

A l'intar du produit intérieur brut, principal indicateur macro-économique, dont l’incapacité à traduire la santé économique de notre pays a été souvent rappelée, il semble tout à fait inconcevable de plaquer sans précaution une approche strictement économique à un système bien plus complexe encore qu’est celui de la nature. Le concept de « services écosystémiques » est critiqué pour son approche utilitariste, car elle apparaît, pour certains, comme une porte d’entrée à une financiarisation du vivant.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Quand les habitants redonnent de la valeur à un espace

La garrigue : une terre dure, aride, caillouteuse, inculte, une zone franche, un milieu dégradé. Ni riches cultures ni forêts verdoyantes, ni plaines, ni montagnes, ni Camargue, ni Cévennes, la garrigue s'est définie pendant plusieurs décennies par la négative, un espace en creux n'existant pas par luimême mais seulement par comparaison avec ce qu'il n'est pas. La garrigue est-elle un espace sans valeur ?

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Et si évaluation rimait avec concertation ?

Pour favoriser l'engagement des acteurs du territoire, ils les ont associés à leur projet d'évaluation, dans une démarche participative. Pour le Parc naturel régional du golfe du Morbihan, il s'agissait de travailler avec les pêcheurs, les plaisanciers, et d'autres, sur les herbiers de zostères.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Un espace naturel, ça sert aussi à ça...

Valeur pour la recherche scientifique

Pour les chercheurs, les espaces protégés revêtent une valeur particulière. Pourquoi ?

Pour les chercheurs, les espaces protégés revêtent une valeur particulière. Pourquoi ? • parce qu’ils peuvent y observer des espèces, des habitats, des phénomènes naturels rares qui n'existent plus qu'à ces endroits ;

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

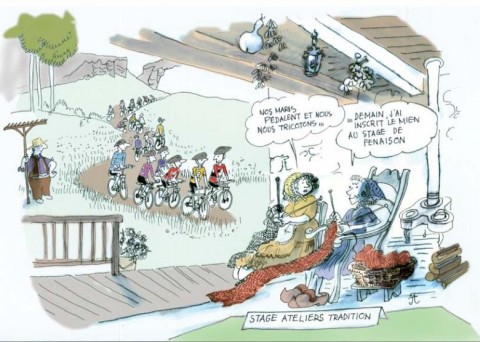

Déridez vos colloques, ça fait du bien !

Il peut y avoir différentes formes d'interventions lors de rencontres professionnelles, mais quelles qu'elles soient, les deux buts seront, grâce à l'humour :

• de rendre la journée plus digeste,

• de donner une bonne image de la structure organisatrice.

Deux points essentiels à la réussite de l'événement.

Espaces naturels n°52 - octobre 2015

Aménager des abris à reptiles

Construction de l’abri

1. Dans un emplacement ensoleillé, creuser un trou d’environ 60 à 80 cm de profondeur et 1 m de long sur environ 30 cm de large. Sur un sol plat, aménager une pente du côté ensoleillé.

2. Placer un abri au fond du trou : un gros bocal, une tuile, une pierre creuse. Ce gîte doit être placé hors gel. Relier l’abri à l’extérieur du trou par un passage en tube ou en tuiles.

3. Recouvrir l’abri avec de la terre.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Le recours à la géologie pour gérer et réaménager un site

Les échelles des temps géologiques se comptent en millions d’années. Aussi, la prise en compte des évolutions minérales est-elle rarement considérée comme pertinente pour la gestion des espaces naturels. L’exemple de l’Aven d’Orgnac montre au contraire combien une approche géologique peut être fructueuse quand elle intègre les différents domaines de l’hydrogéologie, la géochimie et plus généralement de l’étude des transferts dans les roches terrestres. Elle a par exemple conduit à modifier les conditions d’accès au site par le public et à réaménager totalement les surfaces de parkings.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Les paysages sont marqués par leur roche

La morphologie et l’allure de nos paysages résultent de l’interaction d’un ensemble de facteurs. À la base de tout : le soubassement, rocheux ou alluvial. Ainsi, pas de zones humides, de peupliers ou de canards sur des platiers calcaires ; pas plus que l’on ne trouve des chênes et lézards verts sur des argiles.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Trouver les chemins de l’eau souterraine

Pour qui gère un espace naturel, il est utile et simple de connaître les chemins de l’eau, des cours d’eau. Google Earth suffit largement pour ce faire. Dans les régions calcaires cependant, les régions karstiques comme on dit, c’est une tout autre affaire.

Prenons l’exemple des Hauts plateaux du Vercors (réserve naturelle), la photo aérienne ne révèle que rochers nus, forêts maigres, pelouses bien grillées à la fin de l’été. Mais où passe l’eau de la pluie ?

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

« Les cailloux ne se reproduisent pas, ils sont condamnés à disparaître »

Suivre la trace d’un oiseau dans le ciel, c’est à la fois fugitif et sensible. Nul besoin d’être savant pour apprécier la magie d’un tel moment. Pouvez-vous ressentir des émotions similaires en contemplant une pierre ?

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Comment nous avons découvert que notre site abritait du patrimoine géologique

La Réserve naturelle du Bois du parc n’a pas le titre de réserve géologique ; pourtant, vous vous préoccupez principalement de la protection de ce patrimoine. Comment expliquez-vous cet état de fait ?

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Intégrer la dimension géologique dans le plan de gestion

Pourquoi intégrer géologie et patrimoine géologique dans son plan de gestion ? Et pourquoi pas ? Notre responsabilité n’est-elle pas de considérer le patrimoine naturel dans son ensemble ?

Prenons l’exemple de la Réserve naturelle régionale de la forteresse de Mimoyecques. Un ancien site militaire souterrain creusé dans le massif crayeux du nord du Boulonnais (62). Un lieu de mémoire fréquenté chaque année par 10 000 visiteurs et près de 400 chauves-souris, qui en ont fait l’un des plus importants sites d’hibernation au nord de Paris.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Trois outils juridiques pour protéger le patrimoine géologique

Le site inscrit ou classé est protégé au vu de critères artistiques, historiques, scientifiques ou de son caractère légendaire ou pittoresque. Environ un tiers des sites et monuments naturels classés sont de nature géologique, comme les Gorges du Verdon (83), les Demoiselles coiffées du Sauze (05), ou encore les Pénitents des Mées (04). La loi du 21 avril 1906 (1) repose sur un processus de reconnaissance sociale de valeurs exceptionnelles liées à des lieux de beauté ou de mémoire.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

La protection in situ, une si bonne idée ?

Comme pour l’objet culturel ou naturel, l’objet géologique est un élément de mémoire ; de la mémoire de la Terre.

La prise de conscience pour la protection des sites géologiques a été initiée vers 1978. En 1991, une étape fondamentale aboutissait à sa patrimonialisation avec l’adoption de la Déclaration internationale des droits de la mémoire de la Terre. Et, nourries des concepts sur la nouvelle muséologie développés par Georges-Henri Rivière, les réflexions sur ce nouveau patrimoine géologique ont aussi porté sur sa muséalisation.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Géologie, j’aime ton nom !

Pour nous, Terriens de la planète « Gê », la géologie correspond aux fondements de l’univers qui nous entoure. Elle est la science qui étudie la Terre, sa structure, les matériaux qui la composent, les phénomènes qui l’affectent et son histoire depuis sa formation, il y a environ 4,6 milliards d’années. Tout autour de nous est sous-tendu par un contexte géologique, aucun environnement n’y échappe.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Stratégie d’éducation

La compréhension d’un site est le meilleur outil de protection. C’est pourquoi le Grand site du Puy Mary a placé les services d’accueil et de découverte au premier plan de ses actions.

Un travail de fond a été initié avec des structures scientifiques et pédagogiques locales (BRGM, association Volcan terre d’éveil, Muséum des volcans, Biome…) aboutissant à la création d’un livret pédagogique. Celui-ci intègre une carte géologique simplifiée et situe les éléments paysagers d’intérêt géologique.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Tout l’intérêt des géologues

Propriété du conseil général du Val d’Oise, la carrière de Vigny-Longuesse (21 ha) est classée Espace naturel sensible. Territoire à fort enjeu géologique, l’endroit fut sujet à controverses scientifiques pendant plus de cent cinquante ans. La carrière a été exploitée pour son calcaire du Danien (un co-stratotype du niveau de l’ère tertiaire [-65 Ma] très peu visible en Europe). Elle abrite une faune fossile considérable et d’anciens récifs coralliens sont encore visibles.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Des tanières pour y vivre, un peu, si l’on veut...

Tous les étés, durant deux semaines, vingt jeunes de 13 à 17 ans viennent prêter main forte à la construction de cabanes disséminées en forêt d’Auberive et accessibles depuis les chemins de randonnées. Aujourd’hui, après dix années de chantier, douze cabanes ont vu le jour. Certaines sont cachées, à demi-enterrées, pour faciliter l’observation de la faune locale. D’autres sont perchées au-dessus d’un vallon où passe régulièrement la cigogne noire.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

« Nous ne sommes pas des prestataires »

L’institut Albert-de-Lapparent a prêté main forte aux gestionnaires de terrain. Nous sommes intervenus à Vigny-Longuesse (cf. article ci-contre). Notre rôle a consisté à sélectionner des « spots », c’est-à-dire à définir ce qu’il fallait mettre en valeur dans cette grande carrière devenue réserve.

Espaces naturels n°43 - juillet 2013

Protocole mal calé, le petit coup de pouce des biostatisticiens

La pie-grièche écorcheur est une espèce d’intérêt communautaire (1). Pour en estimer l’abondance dans la zone de protection spéciale Forêt, bocage, étangs de Thiérache, une étude est entreprise en 2009. Or, une fois le protocole monté et le travail de collecte effectué, le Parc naturel régional de l’Avesnois (opérateur) s’aperçoit de son inadéquation. Les résultats ne peuvent pas être interprétés.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Combien ça coûte ?

Que faut-il intégrer dans le coût d’un suivi ? La première variable à prendre en compte est l’effort d’échantillonnage qui comprend le nombre de sites à inventorier, leur répartition spatiale, le nombre et la fréquence des visites envisagées ainsi que les mesures prévues (nature et nombre de taxons, variables environnementales).

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Donnez toutes les chances de réussite à votre suivi

Réserves naturelles de France a l’expérience ! Depuis plus de vingt ans, l’association développe des protocoles standardisés de suivi d’espèces et d’habitats. Des protocoles souvent élaborés en partenariat avec des organismes scientifiques et qui correspondent à des besoins identifiés dans les plans de gestion. Tout pourrait donc être pour le mieux mais la réalité montre que certains suivis tombent en dormance après quelques années. Ce constat met en cause l’animation, la centralisation et le traitement des données.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

C’est possible : suivre une population sans pouvoir identifier les individus

Déclin, augmentation, stabilité… Les suivis démographiques ont vocation à identifier les dynamiques des populations, les causes de changements observés et les processus sous-jacents. Chez les plantes par exemple, ces études impliquent de repérer des individus et d’observer leurs transitions entre différents stades de vie : de graines à plantules jusqu’à l’état reproducteur.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Voici venu le temps de l’harmonisation

Depuis 1963, chacun des parcs nationaux a mis en place un dispositif d’inventaire et de suivi de son patrimoine naturel. Ces démarches répondent aux besoins de connaissances utiles pour gérer le territoire protégé et, également, pour communiquer sur ses richesses. In fine, nous sommes aujourd’hui en présence d’une abondance de données naturalistes mais également devant une diversité de protocoles.

En 2010, Parcs nationaux de France a souhaité y voir clair.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Articuler plan national d’actions et suivis sur site

De prime abord, un protocole national de suivi ne sert pas forcément les objectifs du gestionnaire à son échelle d’intervention. Faut-il pour autant considérer que les approches sont cloisonnées ou bien une adaptation pour servir les objectifs locaux est-elle envisageable ?

Le plan national d’actions en faveur des odonates (PNA) dont une des actions est le Suivi temporel des libellules (Steli) semble démontrer que l’articulation réciproque est possible.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

« Les scouts vont plus loin dans leur rapport à la nature »

Vous dites que les Scouts et guides de France veulent, aujourd’hui, aller plus loin dans le rapport à la nature. Qu’est-ce que cela veut dire ?

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Encore d’actualité, le suivi des populations ?

Suivre l’évolution des populations d’espèces est loin d’être une nouveauté et certains réseaux de gestionnaires s’y attellent depuis fort longtemps. C’est le cas notamment des espèces à enjeux cynégétiques pour lesquelles une connaissance fine des populations et de leurs trajectoires conditionne le niveau des prélèvements admissibles. Cependant, le suivi des populations d’espèces est-il encore d’actualité à une époque où l’accent est mis sur l’état de conservation des habitats naturels ?

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Une trappe Heligoland pour capturer les oiseaux

Le baguage des oiseaux est une opération délicate. Il s’agit d’assurer la capture quelles que soient les conditions météorologiques. Or celles-ci, très changeantes durant la période automnale, rendent difficilement possible la réalisation d’un baguage dont les durées soient identiques d’une année sur l’autre.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Connaître, oui. Mais pour quoi faire ?

Plusieurs raisons conduisent le gestionnaire à mener des suivis. Il y a sans conteste des origines objectives et d’autres résultant de propositions de partenaires (la recherche par exemple). En premier lieu, les suivis relèvent d’un enjeu de connaissance. Ils vont permettre au professionnel de valider, ou non, ses choix. En effet, le gestionnaire voudra évaluer sa gestion (ai-je atteint mon objectif ?), qu’elle soit active ou relève de la non-intervention, et pour ce faire, il devra analyser les résultats de suivis.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Suivi, les trois questions préalables

Tout suivi suppose que les informations récoltées soient suffisamment pertinentes pour permettre de comprendre le fonctionnement du système écologique et d’en éclairer la gestion. En pratique, cette maxime nécessite d’adopter, préalablement à toute action, un petit nombre de principes.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Ne cédons pas à l’effet de mode

Pour la faune comme pour la flore, les professionnels de la nature reçoivent des invitations de plus en plus nombreuses à participer à des opérations de suivis d’espèces. Effet de mode ou réelle prise de conscience de la puissance de ces dispositifs en matière de conservation ? Je ne parle pas ici des suivis d’individus, ou de protocoles appliqués par des chercheurs avec un objectif très ciblé et pour un temps limité. Je veux parler de ceux visant les populations d’une espèce et qui mobilisent parfois un grand nombre d’observateurs à intervalle régulier. Ces suivis ne sont pas nouveaux.

Espaces naturels n°41 - janvier 2013

Beaucoup d’énergie. Pour rien ?

Pour ou contre l’éolien ? Le Parc naturel régional de Loire-Anjou-Touraine souhaitait simplement prendre en compte la question de l’énergie1. Mais, parce qu’il était l’initiateur de ce débat, il s’est trouvé, presque malgré lui, plongé dans la prospective. En effet, pour sortir de la controverse houleuse et stérile sur l’énergie éolienne, l’idée est née d’avoir une vision globale des enjeux énergétiques du territoire à l’horizon 2050 (à cette date, la France s’est engagée à ce que ses émissions de carbone soient divisées par quatre).

Espaces naturels n°25 - janvier 2009

Fréquentation horizon 2030

Trois territoires pour une expérience : Frenes 20301. La prospective « chaude » en action ! Le Parc naturel régional des landes de Gascogne, la vallée de la Somme et le Parc national du Mercantour, se sont ainsi livrés, depuis mai 2006, à un exercice sur la fréquentation des espaces naturels. Le processus consistait à se projeter en 2030 pour imaginer les futures pratiques de loisirs, les paysages, le cadre de vie, les conflits d’usage, le prix du transport, le pouvoir d’achat, etc.

Espaces naturels n°25 - janvier 2009

Après la démarche prospective, les choix restent à faire

Ingénieur forestier, j’ai été confronté au choix d’essences et de sylvicultures pour des durées allant au-delà du siècle. J’ai aussi participé à la conception des premiers documents de gestion des espaces naturels dont j’avais la charge (plan de gestion des réserves naturelles, document d’objectif pour les sites Natura 2000). Avec de tels enjeux, j’ai été sensibilisé au long terme et aux démarches de prospective. J’ai vécu récemment trois expériences à différentes échelles de territoire et dans des positions diverses. Elles m’ont permis de tirer les leçons d’une telle démarche.

Espaces naturels n°25 - janvier 2009

Un prototype pour broyer la végétation

Depuis 2003, un drôle d’engin évolue dans les espaces naturels manchois : un prototype mécanisé utile pour le broyage et l’exportation de la végétation. Il doit son existence à une réflexion commune entre un mécanicien agricole et les gestionnaires du syndicat mixte des espaces littoraux de la Manche (Symel) qui cherchent des solutions utiles pour faciliter leur travail en milieu embroussaillé.

Espaces naturels n°25 - janvier 2009

La médiation culturelle

Une petite fille de 7 ans saute au cou de sa copine : « Ah Julie, c’est trop beau ! » Qu’est-ce qui suscite un pareil enthousiasme ? Une vitrine d’écomusée où est rangée une collection de cuisines de poupées qui évoque très fidèlement les modèles des « grands » dans les années 50 et 60. Juste à côté, dans une autre vitrine, des rangées de corn flakes et de friandises sucrées… Où est-on ? Dans une très sérieuse exposition de l’écomusée Paysalp, qui n’a pas oublié les groupes d’enfants dans son parcours.

Espaces naturels n°25 - janvier 2009

Pour rouler vite : une bonne vision de loin

La prospective peut laisser sceptique. Elle est jugée a priori trop complexe, trop théorique, trop éloignée des enjeux immédiats. L’attention portée au futur peut sembler, à tort, un luxe pour des acteurs absorbés par le souci de bien gérer le présent.

Espaces naturels n°25 - janvier 2009

Un outil d’aide à penser

La prospective repose sur l’affirmation d’un principe, selon lequel l’avenir n’est pas écrit, il est à construire, à bâtir, c’est une œuvre collective. « Que dois-je faire, ici et maintenant, en balayant les champs du futur ? »

Espaces naturels n°25 - janvier 2009

La prospective attitude

La prospective ? Oui. Reste à savoir comment… Qui anime la démarche ? Avec quelle légitimité ? Plusieurs raisons plaident pour confier l’animation d’une telle démarche à un spécialiste. Il peut s’agir d’un bureau d’études extérieur, d’un prospectiviste œuvrant au sein de l’entité publique, d’un organisme de recherche partenaire de la démarche, mais toujours, la méthodologie à mettre en œuvre suppose de s’appuyer sur un champ de compétences précis doublé d’un professionnalisme rigoureux.

Espaces naturels n°25 - janvier 2009

La prospective plurielle

La prospective explore un espace dans lequel les incertitudes sont irréductibles, mais elle ne doit pas pour autant tomber dans l’élucubration.

Il s’agit donc d’élaborer métho- diquement, puis de mettre en discussion de manière structurée, un ensemble de conjectures sur un système donné.

Au-delà de ce socle commun, on observe une grande diversité des démarches de prospective qui s’explique par quatre grandes lignes de différenciation :

Espaces naturels n°25 - janvier 2009